期刊-2025-08

中船澄西:“船”承中国梦 扬帆新时代

文/本刊记者 池文淑

2025年08月10日

在长江之畔,中船澄西船舶修造有限公司(以下简称“中船澄西”)的码头上,一艘艘巨轮整装待发,它们承载着中国船舶工业的梦想,驶向深蓝。作为中国船舶集团旗下骨干企业,中船澄西以科技创新为引擎,以品牌建设为旗帜,在船舶修造领域书写着“中国制造”向“中国创造”跨越的壮丽篇章。

战略布局:从“五星级修船厂”到

“修造非”全面发展

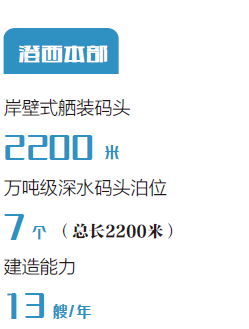

中船澄西的前身是成立于1973年的江苏省江阴市澄西船舶修造厂。经历重组后,2007年,中船澄西正式挂牌成立,现已发展成为集船舶修理、建造与钢结构制造于一体的综合性企业。

中船澄西以修船起家,是国内修船行业的龙头之一,“周期短、效率高、质量优”是其修船业务的鲜明特征,被业界誉为“五星级修船厂”。而这一美名的得来,流传着一个将“死船”变“活船”的澄西修船故事。

2003年,一艘名为“宾夕法尼亚”号的英国籍集装箱船在航行途中突发剧烈爆炸导致船身起火,船体在海上足足烧了2个月,变成了一艘“死船”。事故发生后,船东抱着最后一丝希望,在全球范围内招标修船厂。最终,中船澄西中标此修船订单。

当时,摆在中船澄西修船团队面前的是几乎完全损毁的船只、没有设计图纸、船东要求在240天内完成修复任务等现实考验。面对这些严苛挑战,中船澄西不畏艰难,仅用了230天的时间,让“宾夕法尼亚”号起死回生,并延续了该船10年的运营寿命。

2004年2月,“宾夕法尼亚”号修复工程完工暨重新命名为“诺雷细亚”号的交船仪式上,船东公司代表当场拿出10万美金作为额外的礼金,感谢中船澄西“修复了一艘几乎全损并已注销船级的船舶,完成了一个不可能完成的任务。”

经此一役,中船澄西“五星级修船厂”的美名便在国际上流传开来。此后,中船澄西又凭借牲畜运输船“娜达”号、橙汁运输船“塞特斯”号等特色改装工程,取得了改装船领域的全球领先地位,尤其在高技术含量、高附加值特种船舶的修理和改装业务上,占据较大市场份额。其中,“娜达”号通过拆除集装箱船原有结构,新增12层牲畜甲板,配备自动饮水、饲料投送、振动噪音控制等先进系统,为牲畜提供舒适的海上生活环境,成为国际牲畜运输船的典范。

除了修理和改装业务,中船澄西的造船业务同样以高效优质著称,主建船型已成功涵盖散货船、支线箱船、中程成品油运输船(即MR型油船)三大主流船型及自卸船、沥青船、化学品船、重吊多用途船、木屑船等细分市场船型,构建了造船产品结构多元化、专业化发展态势,并成为这些船型在全球的主要承建造船企业之一。

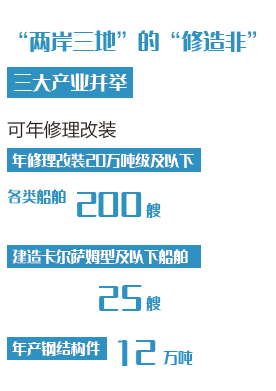

2008年国际金融危机爆发后,全球造修船行业遭受波及,昔日行业的繁荣景象不再。为弥补造修船市场低迷带来的经济增长放缓的困境,国内众多造修船企业开始尝试多元化发展,涉足航运、小海工、拆船等领域。此时,中船澄西除修船、造船以外的非船业务也已步入了发展的“快车道”,逐渐形成了“修造非”三大业态齐头并进、互为支撑的发展格局。

中船澄西的非船业务主要以钢结构制造为主。以风力发电塔项目为例,近20年间,中船澄西逐步占领普通风塔、海上风塔及超大型风塔市场,目前拥有2个塔筒生产基地,14条生产线,年产能500套以上,累计向全球客户交付各类型塔筒6500套以上,推动中船澄西成为国内规模较大的风力发电塔制造企业之一,为助推中船澄西在新的发展时期经济总量的扩大和经济效益的稳步增长作出重要贡献。

技术创新:从“澄西制造”到“澄西创造”

一直以来,中船澄西将科技创新作为驱动高质量发展的核心引擎。通过系统性布局技术研发,公司在船舶设计、船舶建造、智能化转型、绿色化发展等多个领域坚持自主创新,形成了差异化的竞争优势,构建起覆盖全产业链的创新生态体系,有力实现了从“澄西制造”向“澄西创造”跨越的历史性转变。目前,公司拥有专业技术人员近1200人,累计申请专利2067项,累计获得省部级科技创新类奖项和荣誉称号300余项。

在船舶设计领域,中船澄西紧跟国际潮流,不断推出符合市场需求的新船型。产品线不断丰富,技术含量持续提升。

以62000吨重吊多用途船为例,该船型是一款兼顾货舱装载和甲板装载,能够高效自主装卸,具有良好营运经济性和市场竞争力的多功能、多用途船舶,也是目前全球载重吨位最大的重吊多用途船。该船总长199.9米,型宽32.26米,型深19.30米,最大联吊能力达300吨,具有近5000平方米的平整全通适货舱盖,载重量达62000吨;全船能装载超2000个集装箱,甲板面能装载48组风机叶片,可兼顾散货件、杂货、基建装备和纸浆等多类货品;能效设计指数(EEDI)低于基线39.9%。

其首制船“泰興” 轮于2021年交付,并以创新的设计理念、国际领先的综合性能成功入选了由国际海洋工程领域的权威机构——英国皇家造船工程师学会(RINA)发布的“2021年度世界名船录”,为全球航运市场树立了新标杆。

此外,中船澄西自主研发的4万吨自卸船、8万吨级散货船“蓝鲸”等高性能船舶,通过线型优化与智能航速控制等领先技术,使油耗较传统船型降低15%~20%,赢得市场认可。

在船舶建造技术领域,在国内较早实现浮船坞造船模式产业化,自主创新构建了“平地建造总段+浮船坞合拢”的模块化建造技术。该技术使8.2万吨散货船建造成本降低12%,劳动生产效率提升25%,目前澄西本部浮船坞年产能可达6艘,占公司散货船总产能的35%。

同时,针对船舶建造过程中的关键技术和难点,中船澄西科研团队进行专项攻关,取得了一系列重要成果。

例如,在总段阶段舵系精镗孔技术方面,中船澄西通过反复试验和优化,成功攻克了这一技术难题,实现了总段精镗孔及船台轴舵系拉线望光一次交验合格。这一技术的突破,不仅提高了船舶建造的精度和效率,还降低了后续调试和维修的成本。

面对全球船舶工业智能化、绿色化的发展趋势,中船澄西积极响应,加快推进企业的转型升级。

在智能化方面,中船澄西引入了先进的数字化管理系统和智能制造设备,实现了船舶建造过程的数字化、智能化控制。通过数字模拟安装技术,公司能够提前预测和解决建造过程中的问题,大幅缩短了建造周期,提高了建造质量。同时,公司还积极研发和应用智能船舶技术,如自主循迹、智能感知、自主避障等,为船舶的安全航行提供了有力保障。

在绿色化方面,中船澄西坚持绿色发展理念,积极研发和应用清洁能源技术,布局绿色低碳船型。公司不仅在船舶动力系统中广泛应用了液化天然气、甲醇等双燃料技术,还在船舶建造过程中采用环保材料和工艺,减少污染物的排放。

例如,中船澄西提前谋划清洁能源动力系统研发,于2019年启动了国产船用转子帆的研发项目。经过与多家单位的联合攻关,2023年成功交付完全拥有自主知识产权的国产船用风力助推转子帆系统,形成了涵盖空气动力学、材料学在内的12项专利技术。通过实船安装验证,该转子帆系统可为船舶节约10%燃油并有效减少碳排放。

品牌建设:党建引领下的全球化发展

品牌是企业发展的核心竞争力。作为中国船舶工业的核心力量之一,中船澄西始终以“修造好每条船,为世界航运事业进步和人类幸福做出贡献”为宗旨,始终坚持“交付船舶就是交付品牌、交付船舶就是交付信任”的理念,聚焦价值创造,强化精益管理,持续优化生产流程,创新建造工艺,以卓越品质打造澄西品牌。

在品牌建设过程中,中船澄西坚持党建引领,聚焦效率效益,紧紧围绕“破局、整合、提高、发展”的管理方针,将党建品牌创建融入生产经营各个环节,构建“1+6+N”三级党建品牌矩阵,通过搭建“党建+项目”,成立党员突击队,设立党员责任区、示范岗,推动党建与品牌建设深度融合。

不断探索具有时代特征、彰显企业特质、富含企业底蕴、全面融入管理的特色党建文化,是中船澄西打造持续发展竞争优势、树立澄西品牌的重要抓手。中船澄西深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,号召全体干部职工传承“协力攻坚、奋力争先”的优良传统,发挥“特别能吃苦、特别能战斗”的澄西精神。在中船澄西党委的引领下,全体干部职工团结奋进,凭借精湛的技术工艺,完成了一项又一项的艰巨任务,不断创造中船澄西发展历史上的新纪录,使澄西精神不断发扬光大、澄西品牌持续焕发活力。

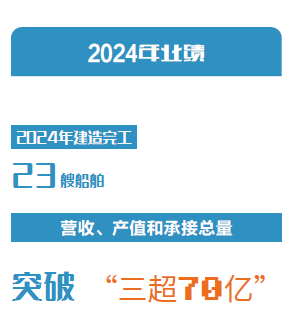

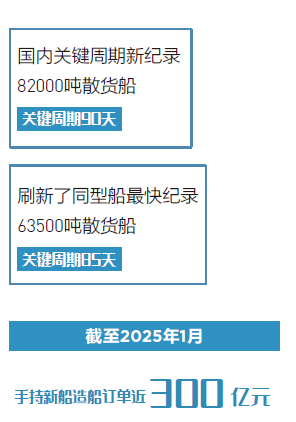

据了解,2024年,中船澄西共建造完工23艘船舶,其中82000吨散货船关键周期90天,创造了国内关键周期新纪录;63500吨散货船以85天的关键周期刷新了同型船最快纪录,彰显了“澄西速度”;带动江阴船舶装备产业集群发展,形成从修造船到风电装备的完整产业链。截至2025年1月,手持新船造船订单近300亿元。

在全球化发展之路上,中船澄西的品牌影响力也在不断扩大,产品出口到全球40多个国家和地区,相继获得多个国际组织权威认证,已与马士基集团、法国达飞海运集团等国际巨头建立长期合作关系。由于自主质量管理体系得到了客户和船舶检验机构的认可,中船澄西还获得了来自挪威船级社(DNV)、日本船级社(NK)等国际验船机构的免检挂牌。

此外,为积极履行社会责任,传承航海文化,在2025年7月我国第21个“中国航海日”到来之际,中船澄西参加了以“潮起江海 踏浪而歌”为主题的江阴市首届航海主题文化活动暨“点亮星夜”主题文明实践活动,为配合主办方开展展览介绍工作,融合航海文化展示、水上安全科普、职业技能竞技等多元内容,为夏夜的江阴描绘出一幅璀璨的航海文明画卷。

从承载万吨重负的巨轮那坚不可摧的钢铁骨架,到清洁能源动力领域如破晓之光般的革新突破,从精密焊接现场火星如烟花般肆意飞溅,到智能生产线以风驰电掣之势高效运转,以中船澄西为代表的船舶装备企业以领航者之姿,用钢铁与科技书写着中国制造的“船”奇。站在新的历史起点上,中船澄西将继续劈波斩浪,为推动全球船舶工业的进步和发展贡献更多“澄西”力量。