期刊-2025-07

数字化智能化驱动下的独山子区技术创新中心建设路径研究及AI赋能探讨

文/新疆绿色技术研究院有限公司 慎娜娜 盛云高 李敏 新疆克拉玛依市数字化发展局 范红永 新疆克拉玛依市独山子区民政局 邓剑桥

2025年07月28日

摘 要:本文以石化产业聚集的独山子区作为试点,从科技创新平台的视角入手,梳理以美国、德国和日本为代表的发达国家推进技术创新中心建设的经验做法,在借鉴国内外技术创新中心建设经验的基础上,根据新疆维吾尔自治区技术创新中心建设现状,结合克拉玛依市、独山子区政策措施和产业特色,设计融合AI技术的创新中心建设模式。通过构建工业互联网协同平台、布局智能研发体系,提出“数据驱动-智能决策-场景落地”的实施路径,为资源型地区科技创新与数字化升级提供参考。

关键词:独山子区;技术创新中心;建设路径;研究及探讨

技术创新是连接基础研究和产业发展的中间环节,涉及新产品或新工艺设想的产生、研究开发、工程化、商业化生产与市场应用等一系列过程,在创新链中发挥承前启后的重要作用。国家技术创新中心作为创新体系中的关键节点,承担着整合创新资源、开展前沿技术研发、推动科技成果转化等重要使命。

一、发达国家推进技术创新中心建设

的经验做法

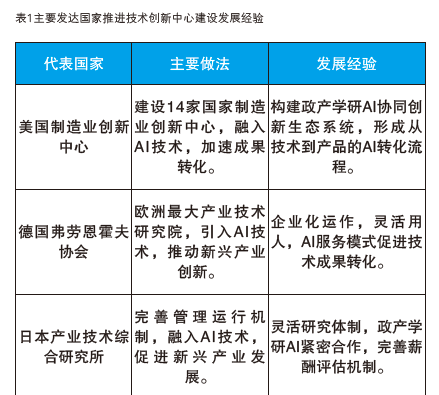

在全球新一轮产业变革中,发达国家和地区都十分注重促进技术创新发展的平台建设,以保证产业竞争优势。详见表1。

二、国家技术创新中心建设经验借鉴

(一)综合类技术创新中心建设经验

“十四五”以来,科技部批准组建了京津冀、长三角、粤港澳大湾区等3个综合类国家技术创新中心。3个综合类国家技术创新中心在建设模式、运行管理等方面各具特色,为创建综合类国家技术创新中心提供了借鉴经验。

1.建设模式

在建设模式上,综合类国家技术创新中心的牵头组建单位主要有两类,一是由具有独立法人资格的研究院所牵头组建。二是由政府部门牵头组建。

2.建设布局

在建设布局上,综合类国家技术创新中心大都采取“1+N”的“中心(本部)+若干专业化创新研发机构”的组织架构体系:“1”即中心(本部),是创新中心的总体运营管理机构,为独立法人实体;“N”即若干个专业化创新研发机构,主要依托高校院所的优势科研力量或新型研发机构等组建。

3.运行机制

在运行机制上,综合类国家技术创新中心聚焦产学研协同创新、技术创新服务、吸引凝聚人才等方面创新体制机制。

(二)领域类技术创新中心建设经验

1.建设进展

截至2023年6月,全国范围内已批准建设了22家领域类国家技术创新中心。

2.科学技术创新

国家技术创新中心在部分关键核心领域开展了大量的研究工作,承担了一系列国家重大科技项目,形成了一批重大平台与科技创新成果,在相关产业高质量发展中发挥了强有力的支撑引领作用。

3.体制机制创新

现有领域类国家技术创新中心在体制机制创新方面进行了大量的探索,特别是在法人体制、决策机制、攻关机制和投入机制建设方面形成了一系列成功经验。

三、新疆技术创新中心建设现状

2023年6月12日,根据《新疆维吾尔自治区技术创新中心建设工作指引(试行)》等有关规定,经单位申报、自治区行业主管部门培育推荐、方案论证和实地评估等程序,按照“成熟一个,启动一个”的原则,批准新疆农业科学研究院和新疆农垦科学院联合组建新疆棉花技术创新中心,旨在搭建新疆棉花产业科技创新平台、管理服务平台和技术成果的展示平台,使其成为集聚人才的“洼地”,技术评价的“高地”,联系创新链与产业链的纽带。

四、独山子区组建技术创新中心的条件分析

(一)扶持政策出台情况

新疆维吾尔自治区、克拉玛依市和独山子区相继出台一系列促进自治区技术创新中心的建设的政策文件。

(二)独山子区组建技术创新中心优势资源分析

1.石化产业基础好

独山子是中国大型石化基地,西部重要的油气引进、运储、加工的战略枢纽。“十四五”期间,独山子区坚持“一主多元”产业发展思路,加快推进产业结构转型升级,做大做强石化主业,做精做优多元产业。

2.石化产业科技创新平台运转良好

独山子区目前已拥有新疆橡塑材料实验室、新疆合成橡胶工程技术研究中心等各类省部级科技创新平台。此外,独山子区已建成石化工业互联网平台,实现炼化装置数据实时采集与边缘计算;新疆橡塑材料数字化实验室的AI材料设计系统完成30余种橡胶配方优化,工业互联网标识解析二级节点覆盖80%规上企业。

(三)独山子区组建技术创新中心存在问题分析

1.全社会科技创新氛围不浓厚,积极性不高

多数企业创新思维不强,认识存在偏差。有的企业认为付出就要有回报,科技投入容易“打水漂”,不愿将人力物力财力投入到科技创新领域。有的企业习惯在已有的舒适区经营,不愿开拓创新,造成我区企业在申报科技项目、人才项目等方面缺乏动力。

2.科技人才发展存在的“短板”

现有的人才结构还需不断完善。2022年抽样调查46家企业职工总人数为2496人,其中高级职称人数109人,中级职称405人,初级职称282人。创新人才和管理人才以及具有丰富工作经验、熟练技术操作水平的高级技师和技术能手较少。

3.全区科技投入增长乏力

现有科技创新平台全为央企设立,缺乏自身造血能力和成熟的投入机制。面对长远发展与短期收益的两难选择前提下区级财政科技投入还需要加大。

4.数字化智能化AI技术应用不足

独山子区在数字化智能化AI技术的应用方面尚处于起步阶段,多数企业尚未将AI技术深度融入生产流程和管理体系中,导致生产效率和管理水平提升有限。

五、独山子区技术创新中心组建模式

方案设计

(一)技术创新中心类别及名称

类别:领域类

名称:新疆石油化工产业技术创新中心(拟定)

(二)建设主体

由独山子区人民政府推荐,克拉玛依市人民政府组织,行业龙头骨干企业牵头,产业链上中下游相关企业、高校院所、园区共建,形成分工明确、有紧密利益捆绑的协同合作关系,联动共同建设。

技术创新中心组建前期尚不具备成立独立法人实体条件的,先行实现人、财、物相对独立的管理机制,逐步向独立法人过渡。

(三)组建模式

技术创新中心以技术、人才等创新要素为纽带,通过合作研发模式组建,推进创新链、产业链、资金链、政策链、人才链、服务链深度融合。

(四)功能定位(拟定)

聚焦“AI+石化”技术融合,建设数字化研发中台、智能工艺优化实验室,推动碳捕集技术与数字孪生系统集成,打造西北首个“智能化炼化创新示范基地”。

(五)重点任务(拟定)

1.智能研发平台建设

搭建石化行业AI训练平台,引入强化学习算法优化催化裂化工艺,建设基于数字孪生的虚拟炼化工厂,实现“云端设计-线下验证”闭环。

2.数据治理体系构建

联合华为、阿里云开发石化工业大脑,建立全产业链数据资产库,通过联邦学习技术实现跨企业数据协同。

3.推动数字化智能化AI技术革新与应用

加强数字化智能化AI技术在石化产业中的应用研究,推动关键生产环节的自动化、智能化改造,提升生产效率和产品质量。

4.建设数字化智能化AI创新平台

依托技术创新中心,建设数字化智能化AI创新平台,为石化产业提供技术支撑和服务,促进技术成果的快速转化和应用。

(六)组建步骤

1.高位推动,政策支持

技术创新中心的建设,需要得到独山子区人民政府和克拉玛依市人民政府的高度重视,与牵头单位达成共识,建立政企联合推进机制,定期开展技术创新建设推进会,科技主管部门、区政府、牵头企业主要领导共同参会。

2.组织形成建设方案

独山子区科技局组织牵头单位和共建单位结合自身优势和具体情况,编制技术创新中心《建设方案》,明确发展目标、重点任务、管理运行机制、保障措施、工作进度、考核指标等内容。

3.组织专家研讨论证

由独山子区科技局牵头,组织行业专家进行开展方案研讨论证。在此基础上,引入第三方机构对创新中心的AI算力配置、数据治理能力进行测评;培育推荐阶段同步申报“自治区数字化创新试点”,争取专项政策支持。

4.培育推荐

独山子区科技局组织审核技术创新中心《建设方案》,做好筹建理事会(董事会)、法人实体化运行等前期准备工作,将审核认可的《建设方案》报送给克拉玛依市科技局,由克拉玛依市科技局致函推荐至自治区科技厅,并全程辅导牵头单位做好技术创新中心专家评审、实地勘验和后续跟踪工作。

六、结论及建议

(一)结论

1.独山子区在石油化工领域具备良好的产业研究、技术攻关和产业链上下游聚集整合基础,具有石化产业链上下游科研创新平台基础。同时,新疆石化产业创新研究院的组建为独山子区区域性技术创新中心的建设提供了研究基础和路径参考。

2.建议独山子区应启动石油化工技术创新中心建设规划,通过整体规划、多方协调、分步实施的方式,打造集技术创新研发、人才汇聚培养、产业化、工程化等于一体的创新发展联合体,对推动新疆石化产业高质量发展具有深远影响。

(二)政策发展建议

1.整合创新资源做好部署谋划

一是加强顶层设计与统筹衔接,建立统筹联建领导机制。二是整合优势优质力量联合创建,推动政府、科研院所、高校、企业等多方力量共同参与技术创新中心建设。

2.明晰双重功能定位与战略使命

一是要结合区域产业发展的实际需求,协同推动科技成果转移转化与产业化,为区域产业发展提供源头技术供给。二是作为自治区重大生产力布局的重要区域,创建区域性技术创新中心,也要强化自治区战略科技力量布局,打造自治区技术创新体系的战略节点。

3.构建“1+N”建设布局体系

采取“1+N”和“中心(本部)+若干专业化创新研发机构”的建设模式,依托疆内和对口援疆省市的高校院所、新型研发机构等优势科研力量联合组建

4.采取“财政经费投入+市场化运作”的运营模式

创建初期,加强财政经费支持。发展壮大阶段,实施市场化运作模式。此外,设立专项创新基金,增强技术创新中心的融资能力、持续“造血”能力。

5.强化数字化智能化AI技术应用

鼓励和支持企业引入数字化智能化AI技术,提升生产效率和管理水平。政府应出台相关政策,对在数字化智能化AI技术应用方面取得显著成效的企业给予奖励和扶持。

6.培养数字化智能化AI人才

加强与高校和科研机构的合作,共同培养数字化智能化AI领域的专业人才;实施“数字工匠”培育计划,每年选派50名技术骨干赴华为、商汤科技等企业实训。

参考文献

[1]王秋菊.技术创新政策内涵的研究述评[J].辽宁行政学院学报,2011,13(2):20-22.

[2]顾建平,李建强,陈鹏.日本产业技术综合研究院的发展经验及启示[J].中国高校科技,2013(11):38-40.

[3]邓卉.美国制造业创新中心建设最新进展及其启示[J].科技导报,2017,35(5):12.

[4]赵正国.我国如何建设国家技术创新中心[J].科学研究,2018,36(7):1180-1187.

[5]丁玉琛,张千辰,纪宗华.制造业创新中心、技术创新中心和产业创新中心政策比较研究[J].江苏科技信息,2018,35(14):1-4.

责编 / 马铭阳