期刊-2025-06

科创中国·成果

2025年06月26日

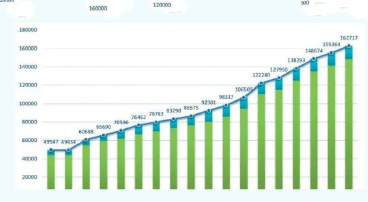

《中国生物物种名录2025版》发布

5月22日,由中国科学院生物多样性委员会主办的中国生物物种编目研讨会召开,会上正式发布了《中国生物物种名录2025版》。

2025版名录共收录物种及种下单元162717个,其中物种148341个,种下单元14376个。较2024版新增6857个物种和496个种下单元,动物界新增4994个物种和470个种下单元,植物界新增458个物种,减少5个种下单元,真菌界新增1405个物种和31个种下单元。2025版名录实现了与全球生物物种名录互通互补,新增中国竹节虫目515个物种及种下单元,进一步推动国际科学数据合作;首次收录了中国蜻蜓和蚯蚓,分别新增了895和405个物种及种下单元,填补这两个动物类群的空白。

中国是唯一一个每年都发布生物物种名录的国家。中国生物物种名录的发布不仅为区域生物多样性调查和中国生物多样性保护提供了科学支撑,更彰显了中国在《生物多样性公约》履约中的积极担当。

中国科学家揭示植物生长素“搬运工”形貌

作为最早被发现的植物激素,生长素几乎参与了植物整个生命周期,如根和芽的形成、茎叶的生长、向光和向重力性反应等。生长素在植物体内并不是“随机扩散”,而是呈现出明显的极性运输特性。

近日,中国科学技术大学生命科学与医学部科研团队在植物激素运输领域取得突破,首次报道了植物生长素内向转运蛋白AUX1的三维结构,系统阐释了该蛋白依赖于质子浓度梯度向胞内运输生长素的分子机制。结合前期对生长素外向运输蛋白PIN1的研究,该团队从分子层面绘制了生长素极性运输过程的图景。这一系列成果有助于加深对植物激素运输机制的理解,并为未来开发基于这些转运蛋白的小分子调控剂奠定基础。相关研究成果发表在《细胞》(Cell)上。

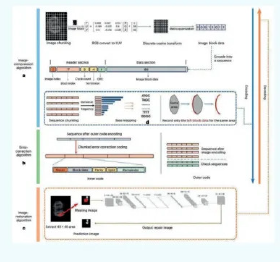

天大学者提出全新DNA存储系统

当前,传统存储方式逐渐无法满足大数据时代的需求,利用DNA分子存储数据被视为未来大规模数据存储的潜力介质。其图片数据分辨率高、存储周期长、且相似度强,具有巨大的应用前景。

天津大学应用数学中心教授吴华明团队在DNA存储领域取得新突破,在国际期刊《自然-计算科学》发表研究论文,提出了全新的DNA存储系统——HELIX,专门用于存储生物医学数据,并成功实现了60MB的时空组学图像的存储与恢复。该成果标志着天津大学应用数学中心团队在推动DNA信息存储技术走向实际应用方面迈出了关键一步。

我国神经形态电子器件研究获进展

广东工业大学集成电路学院教授刘远团队在神经形态电子器件领域获重要进展,研发出非对称双栅极异质界面人工突触(HRAS)。相关成果发表于《先进科学》。

据介绍,HRAS在主栅和侧栅分别施加不同的刺激信号,通过介电耦合与离子效应,形成铟锡锌氧化物双界面通道,成功模拟了谷氨酸和γ-氨基丁酸两种神经递质的多级协调作用。这一设计突破了传统基于单一类型单极性半导体薄膜的人工突触只能模拟单一神经递质的限制,实现了侧抑制/侧增强在多级时间尺度上的复杂调控。

此外,HRAS器件还展现出卓越的应用潜力。研究团队利用其时空特性,成功实现了生物启发式加密应用,为信息安全处理提供了新的思路和平台。同时,基于 HRAS 的双栅极输入特性,提出了一种新型神经网络架构,能够有效辅助权重更新,并在神经网络任务中展现出增强的识别能力,为生物启发式计算的发展提供了新的方向。

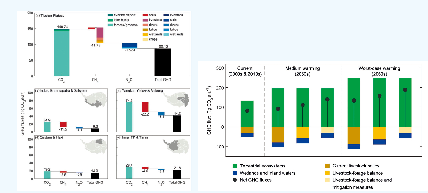

青藏高原率先实现中国温室气体净零排放

中国科学院青藏高原研究所研究员汪涛与合作者,综合集成青藏高原生态系统——湖泊、湿地和河流等温室气体通量观测和牲畜数量等历史统计数据,结合多源遥感、模型模拟以及未来气候预估,评估了近20年来青藏高原三大温室气体收支,预估了不同增温和畜牧业发展情景下青藏高原温室气体收支变化。研究认为,青藏高原是目前中国唯一实现温室气体净零排放的区域。该成果发表于《科学通报》。

研究结果显示,近20年来,青藏高原生态系统是显著的温室气体汇,每年从大气中吸收近1亿吨当量二氧化碳,近两倍于中国陆地生态系统温室气体汇。研究进一步发现,在中等排放情景下,未来生态系统二氧化碳汇持续增强,水体扩张和多年冻土持续退化等导致的非二氧化碳温室气体排放仍将不及二氧化碳汇。因此,到2060年,高原仍是显著的温室气体汇。

温室气体汇大小依赖于高原畜牧业未来发展路径的选择,如果仍维持当前不可持续的放牧状态,畜牧业的非二氧化碳温室气体排放的增加将完全抵消生态系统二氧化碳汇增量;如果有效实施草畜平衡管理并开展减排措施以降低牲畜非二氧化碳温室气体排放强度,高原温室气体汇大小预计将比当前增加1.5倍。因此,推进可持续且高效的畜牧业发展路径,将大幅减少高原畜牧业温室气体排放,增强青藏高原对我国碳中和战略的贡献。