期刊-2025-05

长虹控股集团:跨越巴山蜀水 逐浪全球市场

文/本刊记者 池文淑

2025年05月23日

在科技浪潮奔涌向前的时代,中国制造业正经历着从规模扩张到质量跃升、从技术跟随到创新引领的深刻变革。在这场变革中,四川长虹电子控股集团有限公司(以下简称“长虹控股集团”)秉持“科技长虹,产业报国”,在传统家电、特种装备领域持续深耕的同时,在绿色能源、数字产业、低空经济等前沿领域开拓创新。从1958年成立四川无线电机器厂,到如今成为年产值过千亿的跨国科技集团,长虹的蜕变之路不仅映射了中国制造业的升级轨迹,更彰显了国有企业以创新驱动发展的时代担当。

突破关键技术 铸强自主核心竞争力

科技创新是推动传统制造业转型升级的重要引擎。作为中国智造的排头兵,长虹控股集团实施“自主创新+协同创新”双轮驱动战略,加速推进新型工业化建设进程。

在自主创新能力建设方面,长虹控股集团总部现已拥有3个产品研发中心、2个前沿与共性技术研发中心、1个新业务孵化先进技术中心,打造了国家级企业技术中心、云计算与大数据中心、AI实验室、工业设计中心和检测校准中心;旗下子公司共计建设了18个工程技术创新实验室、18个产品应用技术实验室、21个产品检测实验室。

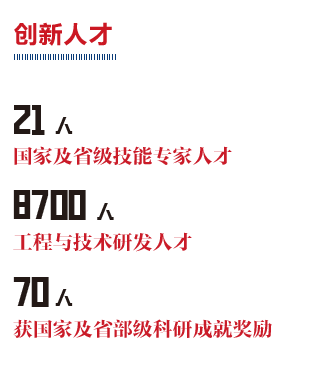

同时,长虹控股集团大力建设创新人才选育平台,积极吸纳创新型人才。现阶段,公司拥有国家及省级技能专家人才21人,工程与技术研发人才8700人。其中,70人获国家及省部级科研成就奖励。并且,长虹控股集团还注重协同创新,与高校、科研院所合作,深化产学研用,使得一批重大项目取得关键技术突破。

在关键部件领域,针对空调核心部件——贯流扇的制造上,通过注塑嵌件、冲裁定型、视觉定位、焊接等自动化升级,在行业内较早实现了贯流扇的全自动化生产,项目投产后,人工效率较以往提升60%,产品的风量、噪音等关键性能和质量指标均达到了行业领先水平;

在被视为冰箱“心脏”——冰箱压缩机的制造上,长虹控股集团旗下长虹华意推出的转子自适应精确装配,通过视觉分析和智能检测,解决了多零件动态间隙波动的行业难题,实现了国内变频压缩机转子智能精准装配技术从无到有的突破,压缩机检验差错率降至30 ppm(表示不合格率的一种单位),生产节拍跃升至5.2秒/件,助力压缩机连续12年产销量排名全球前列;

在核心连接器的制造上,长虹控股集团自主研发的高速背板连接器5G+AI视觉检测设备,通过智能化传感器、工业机器人、AI视觉检测等智能化技术创新,人均生产效率较以往提升275%,漏检率小于0.01‰,检测准确率提升至99.9%,打破了国外头部企业的技术垄断,持续铸强自主核心竞争力,此项智能检测技术获得了被誉为中国智能科学技术最高奖的“吴文俊人工智能科学技术奖”。

除了在关键部件领域的技术突破,长虹控股集团在终端产品领域的技术创新同样表现出色,在智能电视的制造上,通过托盘式智能化成品立体仓库、AGV智能物流机器人(一种用于自动物流搬转运的机器人)、智能化测试与包装等全自动智能化设备,可实现从订单下发到产品交付的柔性定制化生产,每条生产线可同时生产6种不同型号、不同尺寸、不同功能的产品,成功实现智能电视的大规模定制;

在高端碱性电池的制造上,长虹控股集团自主开发从钢壳投料到下线堆码的智能化高速生产线,每分钟可生产750只电池,生产效率超出行业平均水平20%以上,助力长虹碱性电池产销量排名常年稳居全球前列。

这些创新实践印证着:当传统制造业插上科技创新的翅膀,就能在新型工业化征程中飞得更高更远。

坚守制造底色 “AI+”激活新质生产力

制造是长虹的根基。作为工信部首批智能制造试点示范企业、新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业,长虹控股集团秉持“开放、智能、绿色”的发展理念,将大数据、人工智能等数字化技术,深度融入研发设计、生产制造、质量管控、经营管理的各个环节,以“智能引擎”为驱动,推动传统制造向新型智造的升级跃迁。

在研发设计数字化方面,长虹控股集团建立智能研发平台,以用户需求为导向进行协同创新;在生产运营智能化方面,通过对影响产品质量的人员、机器、原料、方法、环境等五大主要因素的数据分析和智能诊断,提高计划准确率和制造良品率,推行基于数据的计划协同和并行决策,以实现生产资料优化配置;在用户服务敏捷化方面,依托工业互联网标识解析节点平台,打造以产品全生命周期可追溯为目标的“云溯”工业APP,实现质量权责追溯服务,有效保障产品质量和消费者权益。

凭借突出数字赋能、强化流程再造,企业极大节约了生产成本,提高了管理效率。以电视产品研制管理为例,长虹控股集团创新打造多品种、小批量、个性化、以销定产的数字驱动模式,订单交付周期从49天缩短到11天,商业库存周转率较以往提升145%,库存成本节省近1亿元。

与此同时,长虹控股集团积极推进“AI+”行动,加速人工智能技术应用落地。

在“AI+运营”方面,长虹控股集团将AI技术应用到文字处理、图像处理、合同对比等领域,提高企业日常办公效率;通过建立企业知识库和指标库,实现企业管理制度流程快速查询,经营数据智能问答和解读分析,实时掌握企业内部的经营情况。

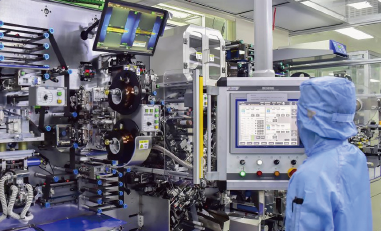

在“AI+生产”方面,人工智能检测已应用于整机质检、零部件缺陷检测等方面,推进智能化自动化设备更新、高品质高效率生产线提升和精益化柔性化工厂建设,推动长虹制造向智能化、高端化、绿色化发展。

在“AI+终端”方面,长虹在业内较早推出搭载通用大模型的AI TV“云帆”平台,让电视“能交流、会思考、快响应”,支持语音、手势、表情、情感识别等多模态交互,实现“任意问,随便聊”的用户体验;长虹空调的AI随声控系统,创新性地使用了离线声纹识别技术,为用户开启个性化的专属舒适订制模式。

从车间到云端,从制造到“智造”,“AI+”不仅重构着生产函数曲线,更在万亿级智能制造赛道开辟出了新质生产力的进化路径。

建设“双跨”平台 构建现代化产业体系

2017年,长虹控股集团响应国家号召,启动了基于全流程数字化贯通、数据驱动并行决策的工业互联网平台规划,并于2018年联合多所高校和知名企业推进工业互联网平台建设。2023年,长虹工业互联网平台获评成为四川省内首个国家级“跨行业、跨领域”平台(以下简称“双跨”平台),为西南地区产业数字化转型树起新标杆。

该“双跨”平台遵循“顶层设计、科学管理、分工协作、综合集成”的系统工程原则,运用数据要素、人工智能、信息安全等关键技术,深度挖掘制造业网络化、数字化、智能化需求,推出了1个数实融合平台底座、3类“智改数转”解决方案、N个典型应用场景的“1+3+N”服务模式,有效解决实体企业数字化转型面临的诸多难点痛点。

此后,长虹控股集团联合生态伙伴,持续发挥“双跨”平台优势,打造轻量化应用服务,推动在当地建设“中小企业数字化转型共享服务平台”。不仅如此,长虹控股集团还发挥大型国有企业的示范引领作用,带动制造业上下游企业参与共建数字化产业链,通过网联赋能助力四川省加快新型工业化建设步伐,构建现代化产业体系。

截至目前,“双跨”平台已覆盖八大行业、九大领域,赋能多个工业园区,形成面向制造执行、仓储物流、供应链协同等60多个可复制、可推广的典型应用场景,为3000余家企业提供数字服务。

一方面,企业内部数字工厂建设初见成效,“双跨”平台赋能长虹控股集团分布在全球的23个制造基地、66个制造工厂的转型升级,打造了覆盖前端零部件加工、整机装配、检测包装、成品入库以及物流配送的全流程数字驱动产品制造模式,并于2024年获得“国务院国资委国有企业数字化转型试点企业”称号。

另一方面,在企业外部带动行业发展效果显著,“双跨”平台创新探索“应收账款融资长虹模式”,为产业链上下游的中小企业,累计提供超过50亿元供应链融资服务,并入选“国家产融合作试点城市典型案例”。

此外,在数据流通共享过程中,“双跨”平台贯通测试、生产、库存、应付账款、供应商资信和历史交易记录等数据,实现产业链上下游企业间数据的可信可控可流通,促进产业链、供应链高质量协同创新发展。

站在数字经济发展新风口,长虹“双跨”平台持续进化创新。它不仅是制造业转型的“数字工具箱”,更成为产业生态重构的“创新连接器”。

奏响品牌强音 描画新时代精神风貌

品牌是企业的重要资产,代表企业在用户心中的形象、信誉和价值。一直以来,长虹控股集团将品牌建设深深植根于企业“艰苦奋斗、敢为人先、锲而不舍、精益求精”的精神血脉之中。从1958年的“三边建厂”,到如今为神舟二十号载人飞船提供特种产品,长虹始终以国家战略需求为导向,将“产业报国”的企业使命注入品牌建设的核心。

并且,长虹的品牌建设始终与科技创新同频共振。长虹通过持续的技术迭代与场景创新,不断拓宽用户对品牌的认知。例如,在新能源领域,长虹控股集团旗下长虹电源公司为国产大飞机C919研制的蓄电池组,保障了其全球首次商业载客飞行的安全起降,进一步强化了“长虹制造”的高端品牌形象。

长虹的品牌跨界合作同样令人瞩目。长虹控股集团与四川航空联合推出的“国运长虹号”主题飞机,机身涂装以童趣视角展现飞机、卫星、雷达等符号,传递“梦想飞天”的品牌主张;与国家羽毛球队的深度合作,不仅为运动员提供智能训练装备,更通过赛事直播植入品牌科技基因;与小鹏汽车的生态联动,则实现了智慧家庭与智能汽车的“场景互联”,让用户通过长虹AI TV即可远程操控汽车功能。这些跨界案例也在表明,长虹正在从单一产品供应商转型为生活方式提案者。

在全球化布局中,长虹控股集团以“技术输出+本土化运营”构建品牌护城河。其业务覆盖全球160余个国家和地区,服务超5亿用户,在欧洲、澳洲等市场建立14家海外子公司、6个制造基地和3个研发中心。通过与中远海运、四川航空等企业达成战略合作,长虹构建起海陆空一体化物流体系,确保“长虹制造”48小时内直达全球主要市场。

回望过去一年,长虹控股集团营业收入实现1115亿元,同比增长5.39%,位居四川省数字经济企业首位、中国电子信息百强企业第13位。在世界品牌实验室发布的“世界品牌500强榜单”排名第283位、“中国500最具价值品牌榜单”排名第35名,品牌价值评估为2368.76亿元。这些数字背后,是几代长虹人用匠心与创新共同浇筑的品牌丰碑。

以恒心为恒业。长虹的“新生”与发展,同样也是一个行业在大变局时代攻坚克难、闯关夺隘的生动缩影。时至今日,长虹控股集团依然充当着当地经济发展、特别是产业发展的“压舱石”。面向未来,长虹控股集团还将踏浪前行,以工业脊梁的挺拔身姿续航新时期“产业报国”的壮丽征程。