期刊-2025-05

科创中国·成果

2025年05月30日

我国首次实现地月空间轨道卫星激光测距

由中国科学院空间应用工程与技术中心、云南天文台、上海天文台组成的科研团队,利用云南天文台1.2米望远镜激光测距系统,成功探测到我国远距离逆行轨道卫星(DRO-A)单角锥反射器的激光回波信号,星地距离约35万公里。这是我国首次实现地月距离尺度的卫星激光测距,标志着我国在深空卫星激光测距技术领域取得重大突破。本次实验的成功,也是继上个月美国蓝色幽灵号月面激光测距成功后,又一在地月尺度被观测到的单角锥反射器。

此次测距不仅验证了我国深空激光测距技术的成熟度,也为未来深空探测任务提供了重要手段,同时还具备对卫星、空间碎片、月面反射器等空间目标的测距能力。据悉,研究团队还将组织更多台站参与观测试验,继续提升地面系统测距性能,优化单角锥反射器设计,同时发展天基卫星激光测距和时差测量新技术,进一步巩固提升我国在地月空间探索领域的技术优势。

中国科学家破解海洋贝类的“长寿密码”

近日,烟台大学海洋学院副教授卢霞与中国科学院烟台海岸带研究所王春德团队合作在解密海洋贝类寿命“遗传密码”上取得新进展——他们发现了紫扇贝寿命大大长于海湾扇贝的秘密。研究团队表示,找到紫扇贝的“抗衰开关”,解析扇贝的寿命决定机制,可为培育长寿命、大规格扇贝提供新途径。研究成果发表在国际期刊《海洋生命科学与技术》上。

在海洋中,海湾扇贝和紫扇贝是“近亲”,但寿命截然不同——海湾扇贝寿命不到14个月,而紫扇贝寿命长达7至10年。是什么在决定两者的寿命?在深入研究之后,该团队发现海湾扇贝和紫扇贝的“SIRT基因家族”差别很大,而此类基因和衰老密切相关。二者比较而言,海湾扇贝的SIRT基因更多,但很多是“重复拷贝”,可能让功能更混乱;而紫扇贝的SIRT基因质量更高,尤其是SIRT1和SIRT6,SIRT6基因活性更高,能更好地修复DNA损伤、减少细胞“自杀”,还能激活“自噬”和稳定端粒,这些都是延缓衰老的关键所在。

中科院团队解析亚洲栽培稻“驯化路线”

面对全球人口增长和气候变化加剧的双重压力,如何将普通野生稻历经锤炼的“生存智慧”注入现代品种,培育出兼具抗病、抗逆特性与高产潜力的“超级水稻”,成为破解粮食安全困局的重要课题。

近日,国际知名学术期刊《自然》在线发表中国科学院分子植物科学卓越创新中心韩斌团队的一项研究成果,该研究首次完成129份普通野生稻和16份亚洲栽培稻的高精度基因组组装,并解析亚洲栽培稻各类群的进化及驯化路线,绘制出迄今为止分辨率最高的“野生稻-栽培稻泛基因组图谱”。

研究发现,普通野生稻中的抗病基因丰度和多样性均明显高于亚洲栽培稻,以及在南亚的各个亚洲栽培稻类群之间存在广泛的基因交流。这项研究实现了普通野生稻遗传资源的系统性整合,科研人员可据此追溯相关重要基因的起源。在粮食安全形势日益严峻的当下,为培育能适应气候变化的优质水稻品种奠定了科学基础。

中国科学家发布迄今最完整植物单细胞图谱

在叶片衰老的过程中,植物细胞如何进行时空协调?哪些关键基因参与了调控?一项发表于《细胞》的最新研究为这些问题提供了答案。来自武汉华大生命科学研究院、华大生命科学研究院基因组多维解析技术全国重点实验室、南方科技大学等单位的研究人员,利用单细胞组学技术和时空组学技术,构建了迄今为止植物取样阶段最全、数据量最大的单细胞图谱,揭示了叶片衰老的关键分子机制。

为了揭示叶片的衰老过程,研究团队基于华大自主研发的单细胞组学技术DNBelab C4和时空组学技术Stereo-seq,获得了覆盖拟南芥各组织全生命周期关键阶段的共计20个组织样本的913,769个高质量单细胞核转录组,构建了迄今为止植物取样阶段最全、数据量最大的单细胞图谱(也包括针对每个组织的单细胞图谱),并鉴定出38种细胞类型。

研究团队发现,即使在肉眼仍为绿色的叶片中,也有一部分的细胞显示出较高的衰老指数,暗示叶片的衰老进程可能早已悄然启动。基于衰老指数和年轻指数,研究团队构建了叶片发育的共表达基因调控网络,筛选出若干关键节点基因,这些基因可能在衰老过程中发挥重要作用。这一创新性工具不仅为深入解析植物衰老的分子机制提供了有力支撑,还为监测和调控植物衰老进程开辟了新途径。

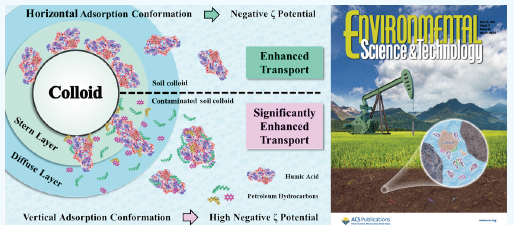

我国揭示土壤石油烃污染迁移机制

近日,农业农村部环境保护科研监测所产地环境监测与预警创新团队揭示了胡敏酸吸附构象对石油烃污染土壤胶体迁移行为的关键调控机制,为精准预测石油烃污染在土壤中的扩散风险与评估预警提供理论支撑。相关研究成果发表在《环境科学与技术》上。

该研究构建了“吸附构象-表面电位-迁移能力”的定量关联框架。研究发现在未污染土壤胶体表面,胡敏酸以水平吸附为主,而石油烃占据吸附位点后,胡敏酸被迫形成垂直吸附构象,减少总吸附量的同时增加了胡敏酸负电位在胶体表面的作用距离。该表面构象决定的负电位延伸作用提升了胶体扩散双电层负电位,同时增加胶体和含水介质间作用的第一能垒,使石油烃污染胶体迁移能力显著提升。石油烃与胡敏酸在胶体表面形成“接触区-弱相互作用区-动力学区”三区分布,实现了胡敏酸驱动下的污染物-胶体协同迁移。该研究从环境结构化学视角为土壤石油污染的风险评估与污染扩散预警提供理论支撑。