期刊-2025-01

2024 年度 科创人物

2025年01月20日

回望过去的2024年,我们见证了科技创新的累累硕果,这些成果的背后,是无数科技工作者的默默奉献与不懈追求。

2024年,从人工智能领域的深度学习算法突破,到生物科技前沿的基因编辑技术革新;从新能源技术的飞跃式发展,到航空航天领域的重大突破,每一个领域都涌现出了一批批杰出的科技创新人物。他们之中,有深耕科研一线、屡获殊荣的科学家,有勇于探索、敢于创新的青年才俊,也有在企业界推动科技成果转化、引领产业升级的领军人物。他们用自己的实际行动,诠释了科技创新的深刻内涵,展现了中国科技界的勃勃生机与无限潜力。

科技创新人才的不断涌现,不仅为中国科技界增添了色彩,更为国家的发展注入了强大的动力。他们的创新成果,不仅提升了国家的科技实力,更为人民的生活带来了实实在在的便利与福祉。在这些科技工作者的引领下,中国科技界正以前所未有的速度向前迈进,向着更高、更远的目标冲刺。

邵镇炜:轮椅上的科研追梦人

27岁的杭州电子科技大学(以下简称“杭电”)博士研究生邵镇炜,体重仅有25公斤。由于从小患有进行性脊肌萎缩症,他只能终身与轮椅为伴。

但他没有向命运屈服,而是以优异的成绩,先是被保送到杭州市长河高级中学,而后以644分高考成绩被杭电计算机专业录取。本科在读期间,他曾连续6次获得学校一等奖学金、两次浙江省政府奖学金、一次国家奖学金。在各项比赛中,他屡次取得佳绩,成为众多同学口中的“大神”,赢得了社会的诸多关注与赞许,甚至被冠以“中国版霍金”“少年版霍金”等称号。

2021年9月,邵镇炜以计算机技术与科学专业第一名的成绩获得推荐免试,被保送至杭电攻读博士研究生,研究方向为多模态数据处理和人工智能技术。第二年,他开始研究多模态大模型。为了解决技术上的难点,邵镇炜经常在电脑前一坐就是10多个小时,啃论文、查资料,尝试不同的技术方案。在常人看来简单的敲击键盘等动作,对邵镇炜来说却并不轻松——他只有大拇指和食指相对灵活,并且每打几十个字就要休息一会儿。

最终,邵镇炜提出的Prophet多模态大模型框架,通过在大语言模型上游引入一个可学习的、任务相关的视觉问答小模型,可以更好地激发大模型的潜力。通俗地讲,就是为GTP等大语言模型“装上了眼睛”。2023年6月,其研究成果发表于计算机视觉领域国际顶级学术会议IEEE国际计算机视觉与模式识别会议(CVPR2023),被认为是国内多模态大模型领域最早入局者之一。

当时,在基于知识的视觉问答任务的评测数据集上,邵镇炜提出的Prophet方法,准确率超越了谷歌DeepMind旗下的大模型Flamingo,并且所需的计算资源也大大减少。

邵镇炜用自己的行动证明了残障者同样可以活得出彩,攀登科研高峰,因此在2023年,他被选为杭州第四届亚残运会火炬手。同年底,他负责的 “望问医聊——基于医疗大模型的数字家庭医生”项目,又获得中国国际大学生创新大赛(2023)金奖。在项目中,他从自身提出的Prophet方法出发,希望能够利用好大模型技术,助力智慧医疗走进千家万户。

对于来自社会的赞誉,邵镇炜郑重地表示:“我不是中国版霍金,我只想努力做好自己。”未来,他希望可以继续留校做科研,但坦言自己与留校的要求还有差距,需要继续努力,才更有能力讲述一个完整的科研故事。

刘少创:荒漠之境 拯救濒危野骆驼

野骆驼,中国一级保护动物,极旱荒漠生态系统的旗舰物种。《濒危野生动植物种国际贸易公约》和世界自然保护联盟分别将其列为加以保护物种和极度濒危物种,主要分布于中国西北部和蒙古西南部戈壁沙漠地带,现存数量仅1000峰左右。

2011年,中国科学院空天信息创新研究院研究员、遥感科学家刘少创在罗布泊深处参加“嫦娥三号”月面巡视探测器(“玉兔号”月球车)外场试验时,首次看到野骆驼,由此开启了运用遥感技术跨界守护濒危野骆驼的历程。

由于数量极少,而且分散于20万平方公里的不毛之地,想要监测野骆驼栖息地难度极大。此前,科学家只能依靠蹄印和粪便以及红外相机获取的照片进行研究分析。而遥感技术具有高时空分辨率、高精度、多尺度动态监测的优势,利用卫星定位对野骆驼进行跟踪,并利用遥感技术对其栖息地的变化状况进行观测,相比依赖人类观察效率更高、范围更大,也更可持续。为此,刘少创开始带领课题组自筹经费,利用自身资源进行科研观测。

2012年5月,刘少创在野骆驼保护区管理局协助下,给野骆驼安装了中国境内第一个跟踪器。随后深入库姆塔格沙漠,寻找到几十峰野骆驼,并分别为不同群中的5峰野骆驼安装了GPS卫星跟踪器。

此后十多年间,他带领团队驻扎茫茫沙漠,定期追踪野骆驼;实时检测野骆驼的水源地情况,遇到冰冻或干旱缺水,第一时间进行水源引流;在水源地附近给狼群设下牢笼,给狼带上追踪器收集狼群活动区域信息,对野骆驼提供精准保护。并以卫星跟踪数据为基础,建立了野骆驼生境适宜度模型,为制定更加有效的保护策略提供科学依据。

监测发现,随着气候变化和人类活动影响的加剧,野骆驼活动区域正在缩小,中蒙境内的野骆驼分别有向海拔较高的阿尔金山和较寒冷高纬度地区移动的迹象。

因此,他呼吁扩大新疆、甘肃等地的野骆驼保护区面积,建立范围广、保护力度强的野骆驼国家公园;打开中蒙边界的铁丝网,成立一个中蒙跨国的自然保护区,如果野骆驼生存的空间变大了,生存的机会就会更大。

2024年2月,刘少创凭借“运用创新技术拯救濒临灭绝的野骆驼”项目获得劳力士雄才伟略大奖,成为首位获得该奖项的中国科学家。他表示,从测绘遥感跨界到濒危物种保护,并不是为了“尝鲜”,而是借助科技力量还给野骆驼一个安静祥和的家园,这是一种“科技向善”的中国力量。

彭志辉:“天才少年”的机器人梦

2024年8月18日,在哔哩哔哩平台拥有260多万粉丝的彭志辉发布了他带领团队研发的“远征”与“灵犀”两大系列、5款商用人形机器人。这是继2023年8月彭志辉发布远征A1人形机器人之后,再度发布机器人研发成果。彭志辉同时宣布一系列开源计划,邀请机器人研发人员和科技爱好者参与共创,打造人形机器人产业生态,共同迎接“人形机器人,人人造”时代的到来。

1993年出生的彭志辉,因在哔哩哔哩平台时常发布自制智能硬件的短视频而走红。在视频中,他改装的自动驾驶自行车,能够自动平衡,还能避开障碍物,仿佛拥有了“眼睛”和“大脑”;而他设计的模块化机械臂,其灵活程度甚至可以完成缝合葡萄这样精细的操作。这些“黑科技”视频,不仅展示了彭志辉硬核的技术实力,也点燃了无数年轻人对科技的梦想。

真正让彭志辉声名大噪是在2020年。彭志辉历经七轮面试,成功入选华为“天才少年”计划,成为华为的一名AI算法工程师。在华为,他参与研发了多个AI项目,特别是在昇腾AI边缘计算领域,成为不折不扣的专家。

然而,华为虽然提供了稳定的工作环境和优渥的待遇,却无法满足彭志辉对机器人领域更深层次的追求。他内心深处那个关于机器人的梦想,始终在呼唤着他。

2022年底,彭志辉做出了一个大胆的决定——放弃百万年薪,离开华为。2023年2月,他创立了自己的机器人公司。这几年,彭志辉带领团队不仅年年推新品,还自主研发高功率低成本的关节技术,摆脱了对外国技术的依赖。彭志辉正用实际行动践行着他的梦想——让机器人成为人类的得力助手和亲密伙伴。目前,彭志辉创立的机器人公司投前估值已达70亿元。

在科技日新月异的今天,每一个怀揣着炽热梦想与坚定信念的青年,都可能成为改变世界的力量。彭志辉的故事,如同一部生动的教科书,是对科技创新创造无限可能这一理念的最佳诠释。他用自己的经历告诉人们,科技绝非仅仅局限于冰冷的数据和复杂的算法,更是一股能够深度激发人类潜能、引领社会进步的强大力量。它滋养着人类社会的各个角落,推动着人们在探索未知、改善生活、解决难题的过程中,不断取得新的突破与成就。对于彭志辉来说,他的创新之路才刚刚开始。

吴於人:学物理 不刷题

2024年11月22日,在上海科学会堂内,同济大学退休物理教授、“不刷题的吴姥姥”网络账号主创吴於人,与众多科普专家展开了一场“从‘吴姥姥现象’看‘新质科普力’”的研讨活动。

“不刷题的吴姥姥”网络账号近年来备受关注,其科普短视频持续走红,收获了广泛的社会影响力。截至2024年9月,“不刷题的吴姥姥”全网粉丝数突破1400万,抖音平台获赞超过2300万,主创吴於人作为“银发知播”群体成员之一,入选中央电视台“感动中国2022年度人物”。

回溯过往,“吴姥姥”的科普之路并非一帆风顺。早在2009年,当时还未退休的吴於人便投身于科普事业,在上海市科委、市教委指导和资助下,她创建了“上海市青少年科技人才培养基地同济大学物理实践工作站”。然而,这个建在大学校园里、面向中小学生开放,旨在激发青少年科学兴趣的科普基地,在成立之初仅收到3份申请表,成立头4个月里只接待了600多名中学生,有家长听说“不和考试挂钩”,带着孩子转头就走,能留下来做实验、研究课题的青少年屈指可数。

尽管如此,吴於人没有灰心。到了2018年,她又联合多位教授、博士成立了“不刷题俱乐部”,开始更新抖音账号“不刷题”,以短视频的形式探索科普新路径。

吴於人团队制作的短视频,以生活化的语言和简单有趣的小实验,将晦涩难懂的物理知识讲得通俗易懂,成功激发了公众、特别是青少年对科学的好奇心。

现如今,一头灰白短发、一副挂脖眼镜、一件多功能马甲,以及出其不意地从兜里掏出各种实验道具,已成为“吴姥姥”标志性的形象特点,“不刷题的吴姥姥”也已成为男女老少最爱的科学“偶像”之一。

谈及科普走红,吴於人既感欣慰又心存忧虑。她指出,尽管当前的科学传播和科学教育已经引起社会关注,并取得了一定的成效,但在这一领域内,仍存在一些亟待解决的问题。其中,尤为突出的是科学教育的“应试化”倾向,这一现象在当前的教育体系中表现得尤为明显。当科学教育过分强调考试成绩和应试技巧,而忽视了对学生科学兴趣和好奇心的培养时,孩子们可能会逐渐失去对科学探索的热情和动力。因此,她呼吁社会各界共同努力,共同关注并推动科学教育的改革与发展,让科学教育回归本质,让更多人保持对科学的好奇心和求知欲。

李子青:开启人脸识别“智”时代

他在人工智能领域的创新能力,源于他少年时期玩无线电、制作音响电视机、修理马桶和砌砖盖房的实践乐趣。长大之后,他在计算机视觉、机器学习和人脸识别领域作出了巨大贡献,并在国际学术界产生了深远的影响。他就是国际知名AI学者李子青。

李子青曾荣获IEEE Fellow、IPAR Fellow两项殊荣。他的学术背景深厚,本科毕业于湖南大学,硕士毕业于国防科技大学,博士则在英国Surrey大学获得。他在人工智能领域深耕超过30年。

1982年大四做毕业设计时,李子青设计了一个“基于鲁棒统计学的信号处理”课题,自己开展研究,后来这篇毕业设计论文发表在国内一级学报《电子学报》上,这是他做人工智能的起点。

之后,李子青在统计模式识别大师Josef Kittler指导下完成的博士论文,将计算机视觉的底层、中层到高层计算全部统一到“连接主义”框架下,采用能量函数的优化求解。在此框架下,采用能量函数做优化求解,正是现在对人工智能发挥巨大影响的深度学习算法的打法。

1991年,他到新加坡继续读博深造,并于1995年撰写了一部经典著作《计算机视觉的马尔科夫随机场建模》。

2000年,李子青加入微软研究院并研发了世界上第一个实时人脸识别系统Eye-CU。比尔·盖茨接受CNN头条采访时,特地推介这个系统。2004年,李子青作为“中国科学院百人计划”的入选者,设计并研发了多个人脸识别通关系统。同时,他还是目前安防/金融人证核验与活体防伪技术原创人。2006年,李子青代表我国制定了中国参与的唯一一个人脸识别国际标准。此外,他还制定了累计 18 项国家、行业人脸识别相关标准。

在过去将近20年的时间里,李子青研发的面向实用的人脸识别系统和智能视频监控系统,在国家重大安全部门实施并发挥重大作用,如北京奥运、上海世博、边检通关、海关等。《Science》曾对他进行聚焦专访,并介绍其科技成果,以此说明中国技术创新能力提升。

直至近日,BioMap 百图生科宣布,李子青出任百图生科首席科学家(AI大模型),并将指导和带领公司多个AI大模型项目的研发与应用,参与公司整体技术战略的规划和执行。

在李子青眼里,人工智能于前沿科技研发,会像水、光、电一样的存在,AI可以和所有学科结合,有无尽的交叉可能性。

邓宏魁:干细胞领域的“魔术师”

多能干细胞,因其能分化成体内几乎所有的细胞类型,被科学家们形象地称为“种子细胞”。近30年来,科学家们在努力探索能让发育成熟的细胞重新回到原始状态,成为多能干细胞的技术路线。而邓宏魁首创的化学重编程技术就是其中一种。

作为“魔术师”,邓宏魁的研究可以修复损伤、病变、衰老的细胞,有望使未来人类的健康、生命的边界得到拓展。

邓宏魁步入生命科学领域,实属偶然。他幼时成长于核工业部研究院的环境之中,每天看到的多是工程师的身影。尽管其父母均为医者,他却未曾萌生继承父业的念头,反而对计算机和工程感兴趣。但在高考成绩揭晓后,他未能进入到理想的大学。在第三志愿选择武汉大学时,他所偏好的专业名额已满,因此,邓宏魁最终被分配至生命科学专业。

然而,正是这种“阴差阳错”让邓宏魁发现了生命科学的乐趣,尤其是免疫学对他来说有更多的操作性,他也更愿意去研究如何调控免疫系统来治疗疾病,这便成就了他人生的第一个转折点。

1996年,邓宏魁迎来第二个转折点,他成功地发现了艾滋病病毒的受体CCR5,并将该研究结果发表在《自然》杂志上,这项成果被看作是艾滋病研究历史上的一个里程碑,《科学》杂志还把这个发现评为了那一年生命科学最重要的进展之一。

此后,他在再生医学领域的研究,以及利用化学小分子调控细胞功能,都是其科研生涯的其他关键转折点。对于邓宏魁而言,选择回国从事科研工作是他最为重要的转折点,从北京大学组建实验室,到邓宏魁团队把化学重编程概念技术方法初步建立起来,每一步科研探索之路都为他取得成绩奠定了坚实的基础。

2019年,邓宏魁利用CRISPR-Cas9技术编辑CCR5基因,成功治疗一名HIV和白血病患者。这项研究使他成为《自然》年度人物中唯一的中国学者。

2024年邓宏魁因开创了利用化学方法将体细胞重编程为多能干细胞,改变细胞命运和状态方面的杰出工作获得了未来科学大奖三项奖项之一“生命科学奖”。

像“魔术师”一般的邓宏魁与干细胞携手走过十几年,始终围绕着“生命”这一宏大的话题,进行着细致而具体的研究工作。他选择了“生长”作为自己科研的基点,这源于他对生命、对活力本真的热爱与追求。邓宏魁的科研人生不仅是一段传奇,更是对生命无限可能的深刻诠释。

陈勇:科技兴翼 商飞领航

当前,国产大飞机已迈入商业化运营和产业化发展阶段,规模化、系列化发展稳步推进,越来越多的国产商用飞机投入航线运营。十几年间中国民用航空客机制造产业经历从无到有的历史性跨越,承担“开路先锋”重任的ARJ21飞机是中国第一次全面按照国际适航标准研制的商用客机,它的诞生打破了欧美等国在民用喷气客机上的技术封锁和垄断。

陈勇是中国商用飞机有限责任公司工程总师和ARJ21飞机型号总设计师,1988年,他毕业于西工大飞机系飞机设计专业,长期从事飞机总体气动设计和航空电子系统集成设计研究工作。2008年起他带领团队联合国内外力量组织解决了一大批制约ARJ21飞机取得型号合格证的技术难题。彼时的中国仍处于民用航空工业基础薄弱的局面,他攻克喷气支线客机安全性设计和验证关键技术,主持建立了喷气支线客机适航验证技术体系,确保了我国喷气支线客机安全顺畅运营;主持ARJ21持续改进和系列化发展,探索了喷气支线客机全生命周期的技术体系,推动了我国支线客机具备与国际同类飞机竞争能力。陈勇本人也荣获全国五一劳动奖章、国家科学技术奖一等奖(第一完成人)、第三届全国创新争先奖等奖项。

数十万个零部件的精密配装,无数次日以继夜的严格调试,才造就了这翱翔于天际的雄鹰。极寒地带的环球航行,高热地区的长期测试,才换取了万米高空的安全保障。陈勇这样说:“ARJ21承载了中国民机产业探路人的角色,探路人嘛都是要摔跤的,路上遇到了很多挫折,可能有坑,可能有蛇,都没有关系。但民用飞机的核心技术,必须依靠自主研发来攻克和掌握!”

就在2024年,中国商飞宣布ARJ21飞机增加商业名称C909。 C909的命名有着多重含义,其中“C”代表中国(China),而“9”则寓意“长长久久”,体现出了一种对航空未来的美好期望。数字“90”则明确指向了C909的座位级别,表明其为90座级的商用飞机。“我认为还有一句话更能体现出这个名字的意义,‘C909’的‘0’和后续机型‘C919’中的‘1’代表了中国大飞机从0到1的开始。”陈勇感慨道。

大型客机研发制造能力是一个国家航空水平的重要体现,其产业化进程的每一步都标志着国家科技实力与工业制造能力的飞跃,使命光荣、任重道远。

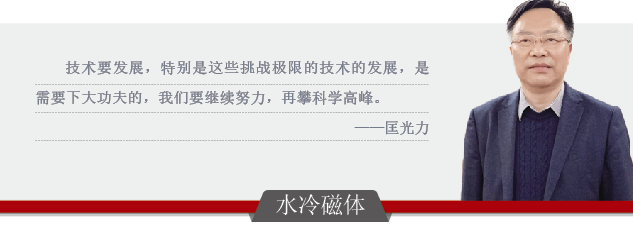

匡光力:竞速强磁场

2024年9月22日10时17分,一项新的世界纪录诞生了——中国科学院合肥物质科学研究院(以下简称“合肥物质科学研究院”)强磁场科学中心,自主研制的水冷磁体产生42.02万高斯的稳态磁场。这一世界纪录来之不易,可以说是在竞争“胶着”状态下胜出。“能打破世界纪录是我们多年来矢志不移坚持自主创新的结果。”强磁场科学中心学术主任匡光力面带喜悦地说道。

强磁场作为一种极端实验条件,如同一个显微镜,在它的放大下,通过人为的干预和观察,可以揭示物质的内在规律。磁场越强,物质内部展开的故事就越精彩、越明显。地球磁场强度约为0.5高斯,这0.5高斯足以撬动指南针始终指向南方,且可以保护地球免受宇宙射线的辐射。

强磁场所带来的极端环境,成为科技界公认的争相寻宝“场域”。匡光力回忆起稳态强磁场实验装置项目立项初期的艰难“在曾经很长的一段时间里,我国强磁场领域几乎一片空白,这成为制约科技进步的一块短板。”此后他带领团队戮力攻关,他主持制定了稳态强磁场装置总体建设方案、决策解决了项目推进过程中遇到的各类重要问题;组建了具有很强创新能力的强磁场科学技术研究团队;成功设计了一种高性能的铌锡超导导体及其接头;研究成功大型铌锡超导磁体高温热处理工艺;研制成功室温孔径达800毫米、中心磁场强度高达11万高斯的铌锡超导磁体装置。稳态强磁场实验装置的建成极大地推动了中国基础科学研究工作的开展。截止2024年2月,中国科学院强磁场科学中心网站数据显示,匡光力先后在《核聚变》《IEEE应用超导学报》《应用物理学杂志》等期刊上发表或合作发表论文130多篇。

铸“国之重器 ”攀“科研高峰”,匡光力带领团队已取得一系列具有国际影响力的重大发现和创新突破,他认为“技术要发展,特别是这些挑战极限的技术的发展,是需要下大功夫的,我们要继续努力,再攀科学高峰。”

在2017年3月至2024年4月期间,匡光力还担任安徽大学校长,为建设国家“双一流”高校和打造安徽省高层次人才培养基地用心用力。他聚焦国家重点实验室培育和“集成电路先进材料与技术研究”等“卡脖子”技术攻关;他勉励同学们“身在校园、心在祖国、放眼世界,做一个有大志向和大格局的人”。

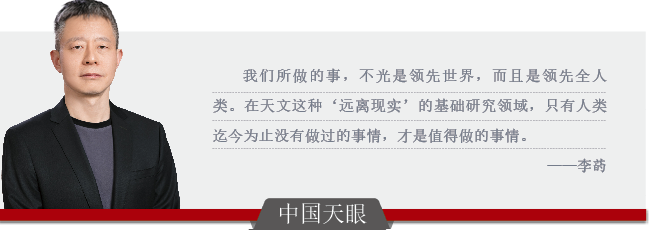

李菂:浪漫求索 极目星空

被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜(FAST)坐落于贵州省平塘县,是目前世界最大单口径射电望远镜。FAST探索动态宇宙取得了多项创造性成果,“中国天眼”首席科学家李菂获马塞尔·格罗斯曼奖个人奖,他是首位凭借在中国国内取得的学术成果获得该奖的科学家,而他人生的每一个章节都充满了创新与突破。

李菂自小受到身为高能天体物理学家的父亲李惕碚的影响,对宇宙的深邃与神秘充满好奇。热爱如同引力,驱动着李菂的学术探索,在美国康奈尔大学天文系获得理学博士学位后,他先后在美国哈佛-史密松天体物理中心、美国宇航局喷气推进实验室和加州理工学院从事天文学研究工作。2012年,李菂放弃美国航空航天局的工作,回国全职参与中国天眼(FAST)建设,2018年至今担任FAST首席科学家,主要从事天体物理及空间科学方面的研究。

射电望远镜,是另一种“感官的延伸”,帮助人类去看人眼看不到、但思维可以触达的地方,观测宇宙不同阶段的演化过程。李菂认为,“我们所做的事,不光是领先世界,而且是领先全人类。在天文这种‘远离现实’的基础研究领域,只有人类迄今为止没有做过的事情,才是值得做的事情。”

经过持续的努力,李菂在河内恒星形成的观测研究、射电天文仪器和技术、天体化学和光谱学、脉冲星搜索及快速射电暴、数据分析算法等方面作出了重要的原创性贡献。他开创了几种观测和数据分析技术,包括中性氢窄线自吸收(HINSA)和一种新的反演算法,用于解决尘埃温度分布问题。这些技术促进了对恒星形成区域的重要测量。基于HINSA塞曼效应,他领导的研究成果登上《自然》杂志封面;他领导多项重大发现,包括首次探测星际分子氧气、最大的快速射电暴(FRB)事件集、球状星团中最慢的脉冲星等;他提出并实施了创新的高时间频率噪声注入技术,倍增了FAST巡天效率;他在许多国内外组织中担任领导或咨询角色,包括澳大利亚望远镜国家设施(ATNF)指导委员会、平方公里阵列(SKA)科学与工程咨询委员会等。

近期,清华大学天文系宣布李菂将加入清华大学天文系,为清华天文学科建设和人才培养注入活力与创新动力。李菂曾表示希望能通过自己的努力,为青年科学家创造更为平等和丰富的资源,更好地进行基础研究。

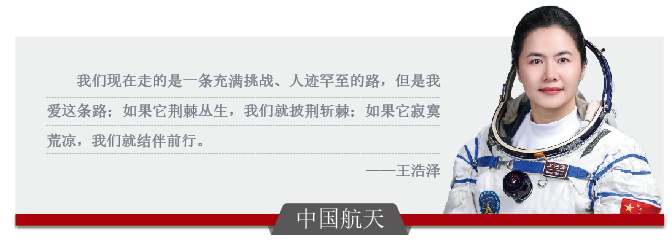

王浩泽:从托举飞天到亲历飞天

2024年12月17日,在轨工作近50天的神舟十九号航天员们完成了他们在空间站的首次太空出舱活动。这次任务意义非凡,不仅成功完成了空间站外设备安装、维修等重要操作,还以9小时的出舱时间打破了国际纪录。20余年来,中国载人航天工程实现了从无到有、从有到优的跨越式发展。本次执行飞行任务的航天员中有两位“90后”,他们的加入为中国航天事业注入了新的活力。其中,中国首位女航天飞行工程师王浩泽充满勇气与毅力的人生故事激励着青年学子的进取精神。

王浩泽于1990年出生在河北省滦平县,在众人眼中她是性格坚毅、踏实努力的学霸,凭借优异的高考成绩考入东南大学,主修能源与动力工程,而后攻读工程热物理的硕士研究生。王浩泽被很多熟悉她的人称为“铁姑娘”。这不仅体现在学习上,还体现在体能训练上。研究生毕业后,王浩泽进入北京航天动力研究所,从事新型动力发动机的预先研究工作,成为一名优秀的航天科技工作者。

2018年,她参加了第三批航天飞行工程师的选拔,并于2021年进入航天员大队正式成为一名航天员。作为第三批航天员中的唯一一名女性,王浩泽说:“训练中,我从未感到特殊,我觉得我有底气,也有实力,和大家站在同一平台上去竞争。”

王浩泽还记得走进航天员大队的情景。“人生最大的幸运,莫过于在年富力强时肩负起自己的使命——成为一名航天员,我是幸运的。同时,能够将个人价值和祖国需要相结合——为国出征,我更是幸福的。”她如此记录那日心情,更暗下决心:“一定要对得起‘航天员’这三个字。”从航天科技工作者到具备飞行能力的航天员,王浩泽认为身上的使命责任更多,更要尽全力去干,回报国家的信任。同时,她也将利用专业所长,发挥好航天飞行工程师在乘组中的作用。

航天员只有两种状态——飞行和准备飞行。在航天员大队,每个人都铆足了劲儿,时刻准备着飞向太空。不管是飞过一次还是多次,他们载誉归来后便迅速清零,重新投入新一轮的学习和训练中,刻苦备战,等待下一次飞行。

王浩泽曾在日记里写道:我们现在走的是一条充满挑战、人迹罕至的路,但是我爱这条路;如果它荆棘丛生,我们就披荆斩棘;如果它寂寞荒凉,我们就结伴前行。