期刊-2024-10

中国工业的“智造”时代

文/本刊记者 冯昭

2024年10月18日

近年来,以数字化、网络化和智能化为主要特征的第四次工业革命进入加速发展阶段。

在这一背景下,我国制造企业正以前所未有的速度向智能化、自动化、数字化方向转型:工厂数字孪生的应用场景显著增长,个性化的柔性制造模式规模不断扩大,智能化的生产过程控制显著提高了制造精度、效率与质量,生产管控也正走向基于数据分析的智能决策优化。由此,“新质生产力”“智能制造”等概念应运而生,成为引领先进制造和新型工业化的重要标志。

而发展新质生产力,不仅需要原创性、颠覆性创新能力的研发团队,更需要熟练运用新质生产工具、在前沿技术转化过程中发挥关键作用的大国工匠;数智化转型也不仅是技术层面的革新,更是管理模式的深度升级。

大国工匠 新质生产力的“顶梁柱”

新质生产力,即创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。而新质生产力的形成,归根到底要靠人才,既需要“高精尖”研发团队,也需要大批具有扎实理论知识、熟练掌握新质生产资料、具备现场技术处置能力的大国工匠。

今年全国两会期间,习近平总书记参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议,同来自中车南京浦镇车辆有限公司的巾帼电焊工孙景南代表亲切交流时指出,大国工匠是我们中华民族大厦的基石、栋梁。光图纸设计得好还不行,最后要落实到焊工手里。“没有金刚钻,揽不了瓷器活”,这句话充满着对劳动者的敬意,更揭示了大国工匠、技能人才对于国家发展的重要意义。

公开数据显示,党的十八大以来,我国高技能人才队伍快速壮大,规模超过6000万人,但仍存在总量不足、结构不优、技岗不匹配等问题。作为高技能人才的杰出代表,大国工匠既是我国产业工人队伍核心竞争力的有效承载,也是加快发展新质生产力的重要人才引擎。以新质生产力推动高质量发展,迫切需要培养更多与现代科技进步、现代产业发展相适应的大国工匠,持续加强由大国工匠示范引领的高素质技能人才梯队建设。

在这种背景下,9月10日,全国总工会在清华大学举办了大国工匠人才培训营一期开班式,首批220名来自不同领域的大国工匠培育对象,开始接受为期一年的线上线下培训。培训营分为4期、3个阶段,建立“测学践评”学习体系,采用理论导师和技能导师“双导师”模式,并安排人工智能实验室、智能制造实验室参观学习,创新课题研讨和专家导师指导。

中国劳动关系学院副校长、工会学院院长李珂认为,新质生产力背景下的大国工匠,不仅要具备传统大国工匠所具备的普遍特征和精神气质,还需要在前沿技术转化应用方面具备出色的实践能力和创造能力,在更长的生产链、产业链、创新链中推动形成从科技创新到科技成果,再到产业应用、生产一线的良性循环。

全国总工会举办大国工匠人才培训营,开启了高技能人才素质培育新模式,为来自不同领域的大国工匠培育对象在深化专业理论学习和培训实践上架起一座桥梁,打破了讲台与操作台、科研实验室与生产线的界限。

政策扶持 “工业母机”提速升级

作为国之重器,高端装备制造业不但是国家工业实力的根基,也是新质生产力的具体体现。

《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提到,在高端装备制造等重要领域和关键环节部署一批重大科技攻关项目,努力攻克一批关键核心技术、“卡脖子”技术,加快关键零部件国产化替代。加快壮大高端装备制造等高新技术产业,培育一批居于行业领先水平的国家级战略性新兴产业集群。

而实现装备制造高端化,首先要从源头设备——有“工业母机”之称的数控机床着手。

“数控机床的控制系统、工业机器人,是现代化产业体系的核心枢纽和制高点,在中国推动制造强国过程中,它是一个核心关键的设备,长期受制于国外的封锁限制。” 国家智能设计与数控技术创新中心副主任、国家数控系统工程技术研究中心主任陈吉红表示,“把工业母机发展起来,缩小跟国外的差距,解决‘卡脖子’问题,本身就是推动新质生产力赋能制造业一个非常重要的举措。”

2021年,工信部等八部门出台《“十四五”智能制造发展规划》,要求在“十四五”末,突破一批包括智能数控系统、高精度数控磨床等工业母机、智能工作母机;2023年,工信部等五部门发布《制造业可靠性提升实施意见》,要求重点提升工业母机用导轨、主轴、数控系统等关键专用基础零部件和高端轴承、精密齿轮等通用基础零部件可靠性水平,提升五轴联动加工中心、重型数控机床等整机装备的可靠性水平。

政策支持下,资本市场在助力高端制造业直接融资、实现科技创新方面不断加力,高端装备制造涌现出中国中车、中国船舶、潍柴动力、三一重工、中国重工等千亿级规模的央企国企,以及众多细分领域的民营企业佼佼者。

其中,浙江省将工业母机产业纳入“415X”先进制造业集群,建立产业链“链长+链主”制度,推动产业链创新链资金链人才链深度融合。如今,全国每三台金属切削机床、每五台金属成形机床中就有一台是“浙江制造”,走出了一条独具特色的工业母机培育“浙江路径”。

生产模式 智造工厂稳健腾飞

随着新质生产力的发展,生产模式也随着市场需求和技术创新发生了根本性的变革。以汽车工业为例,《工业互联网创新发展行动计划(2021—2023年)》提出:“鼓励汽车行业基于用户数据分析挖掘个性需求,建立大规模混线生产柔性生产体系,推广需求驱动、柔性制造、供应链协同的新模式。”

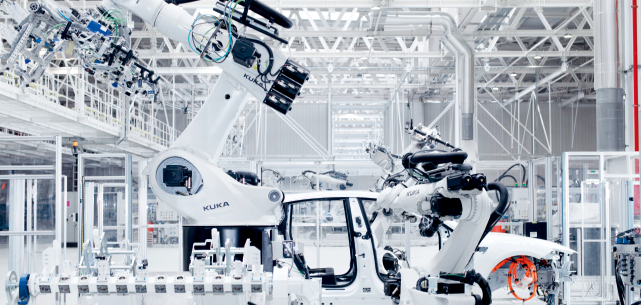

在这一背景下,一场新能源汽车的极速竞赛正悄然拉开帷幕。智能化带来的能量传输到传统制造业的各个链条中,在以汽车工业为代表的无数行业工厂里迸溅的火花倒映出智能新时代的强劲动能。相较于过去的标准化、批量化的生产,“个性定制”“一件起订”的柔性化生产模式已经变为现实。

在蔚来第二先进制造基地,大到工厂车间的生产调度,小到一颗螺丝拧紧的力度,都由“天工”智能制造管理系统进行控制,人工拧螺丝已成为过去式。工厂则是全面的无纸化作业,在生产线上,由一块块屏幕对器械进行控制,每块屏幕所显示的内容,可以根据生产线和员工进行千人千面的调整,并且“天工”拥有自主开发能力,可随着未来供需关系变化进行快速迭代。

定制化,是超级工厂的制胜法宝。传统的工业生产线中,一条线只能生产一款车型,但一条“柔性”生产线可以让单一生产线并行生产多款车辆。在“天工”等智能制造管理系统的助力下,359万种个性化配置得以高效实现。通过柔性化生产,一台车从下单到下线,平均时间缩短到了14天。

在蔚来第二先进制造基地,大规模个性化定制生产成为可能。将高科技“嵌进”到制造配置与产品中,消除冗余无用的损耗,不但可以精准计划生产,提高生产效率和产品周转率,并且降低了成本。

数智一体 制造企业飞跃进阶

《中国制造2025》国家战略的提出,推动我国智能制造业进入繁荣发展期。预测到2027年,我国智能制造市场规模将达到6.6万亿元。从步行到航天,从医疗到探矿,从汽车到芯片,智能制造将为人类带来更多机遇。

国家税务总局发布的增值税发票数据显示,今年1—7月,我国制造业销售收入同比增长5.3%,31个制造业大类行业中有28个实现正增长。智能设备制造业销售收入同比增长12.4%,较制造业平均水平高出7.1%。其中,可穿戴智能设备、智能无人飞行器、智能车载设备、服务消费机器人、工业机器人等制造行业销售收入大幅增长,对经济回升向好发挥着重要支撑作用。

与此同时,中航工业集团信息技术中心首席顾问宁振波指出,中国制造“缺芯少魂”的局面并没有得到根本性转变,推动新型工业化,必须解决“卡脖子”的工业软件问题。数字化转型是工业化国家梦寐以求的下一次工业革命,把这些科技创新能力集中在工业4.0、智能制造、工业互联网,都是数字经济的工业应用。

作为ERP领域的领军企业,智邦国际肩负着加速制造企业跃进升级的重要使命。其自主研发的数智一体化解决方案,强力赋能企业构建智能化产线,并提供全面、高效、智能的管理支持,帮助企业实现转型升级和可持续发展。

智能化生产方面,数智一体化解决方案支持多工厂、多制造模式,实现软硬件对接,从而实现全流程数据自动流转和智能分析,并在核心生产阶段部署了智能排产、智能报工等功能,让生产流程自动高效,同时实时汇总生产过程中的时间、人工、物料等详实数据,确保订单按时交付;智能营销系统通过大数据和人工智能技术,科学分析市场趋势和客户需求,为企业提供精准的营销策略和方案,助力企业在制定营销计划过程中更具针对性并贴合市场需求;智能客服平台则采用云计算、大数据、人工智能等先进技术相融合,以智能化为企业提供售前、售中、售后的服务全场景解决方案。

数智一体化时代,我们将见证更加智慧、绿色、高效的工业未来。