期刊-2024-11

计算机科学与技术专业实践项目与创新创业教育的协同发展路径研究

文/广西民族师范学院 蒙秋琼 关雪敏

2024年11月17日

摘 要:针对计算机科学与技术专业毕业生就业挑战及创新创业教育难题,依据国家政府的政策导向,提出“五位一体”协同育人机制与“双轨驱动”课程改革模式。该策略旨在促进政府、高校、企业、大学生及大创中心协作,推动专业教育与创新创业教育协同发展,优化教学结构,为计算机科学与技术教育改革及创新创业提供实质性参考。

关键词:计算机科学与技术;实践项目;创新创业教育;协同发展

一、引言

在21世纪信息化时代背景下,计算机科学与技术专业成为培养创新型人才的关键领域。然而,随着高校毕业生数量的逐年攀升,教育部统计,到2023年毕业生人数已高达1158万人,相比20年前增长了超过10倍[1],导致计算机科学与技术专业毕业生面临日益激烈的就业市场竞争。为应对这一挑战,国家推出多项政策,如《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》《国务院办公厅关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》等,旨在通过优化课程体系、加强实践教育,培养学生的创新精神和创业能力[2]。在此背景下,计算机科学与技术专业的教育模式创新与改革显得尤为迫切。因此,探讨计算机科学与技术专业实践项目与创新创业教育的协同发展策略,对于提升学生的专业素养、综合能力和就业竞争力,以及促进高等教育内涵式发展,具有十分重要的意义。

二、国内外现状分析

在国际上,实践项目与创新创业教育的结合已经取得了显著成果。麻省理工学院、哈佛大学等顶尖高校通过构建创新创业实验室、设立实践项目和创业课程,为学生提供了丰富的实践机会和创新创业资源。这些成功的案例不仅彰显了实践教育与创新创业教育结合的力量,更为我国计算机科学与技术专业与创新创业教育提供了宝贵参考。

相比之下,我国高校在创新创业教育领域整体上仍处于起步阶段,有待进一步的全面提升。尽管教育部在2022年已经认定了如北京大学、清华大学等100所高校为国家级创新创业学院及教育实践基地建设单位,强有力地为我国创新创业教育的发展注入动力,但当前的成果尚不足以充分满足社会对计算机科学与技术专业及其他学科领域创新创业人才的迫切需求。当前高校在提供充足、高质量的实践项目和构建系统性、全方位的创新创业教育体系方面仍面临诸多挑战。因此,迫切需要结合国际经验,探索适合我国的计算机科学与技术专业实践与创新创业教育协同发展的路径。

三、协同发展路径探索

为了构建一个计算机科学与技术专业理论与实践、创新与创业紧密结合的教育体系,我们深入探索了计算机科学与技术专业实践项目与创新创业教育协同发展路径,提出了构建“五位一体”协同育人机制和双轨驱动课程改革模式,以培养兼具高度专业实践能力和创新创业精神的复合型人才。

(一)构建“五位一体”协同育人机制

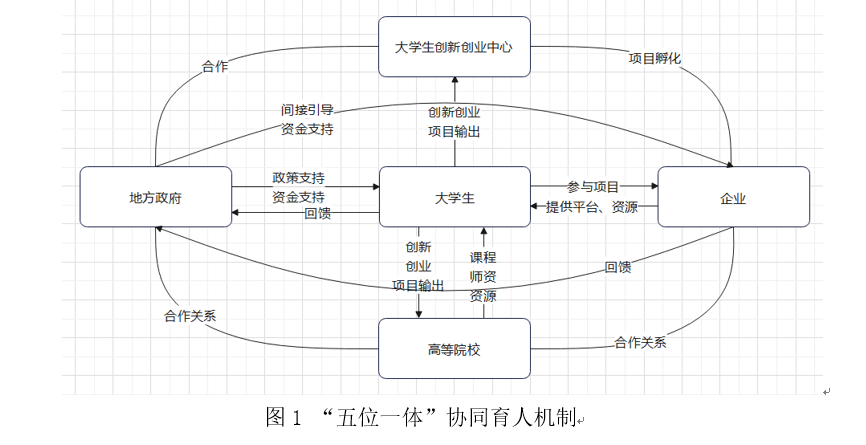

构建“五位一体”协同育人机制[3],高效整合各方资源,促进创新创业教育的深入发展,如图1所示。

1. 地方政府

作为政策引领者的地方政府,通过制定和实施一系列如税收减免、资金补贴等创新创业优惠政策,营造积极的创新创业环境,激发大学生创新创业热情。同时,地方政府还能够协调各方资源,助力大学生创业项目的落地。

2. 高校

作为人才培养和创新创业基地,高校通过优化课程体系、提升师资力量、完善实践教学,与企业深度合作,制定贴合市场需求的人才培养方案,开发前沿课程资源,构建全方位创新创业指导服务体系等,培养符合时代需求的专业技术人才。

3. 企业

作为市场的主体,企业依托其丰富的市场资源和经验,为高校提供人才培养的宝贵建议,搭建实习实训平台,促进大学生实践能力与职业素养的提升。同时,企业还可利用高校资源进行新项目的研发,协助项目市场化,实现校企合作的双赢。

4. 大学生

大学生是协同育人机制的主体力量和直接受益者,直接接受高校的专业教育和创新创业教育,通过参与各级各类“专创”结合的竞赛,实现以赛促学、以学促创,强化专业能力,挖掘创新潜能,并锻炼团队协作、项目策划和市场推广等综合能力,拓宽视野和思路。同时,利用企业实践平台开展创新创业实践,积极贡献于地方经济与社会发展。

5. 大学生创新创业活动中心

大学生创新创业活动中心(简称“大创中心”)在协同育人机制中承担着连接地方政府、高校、企业和大学生的桥梁和纽带作用。该中心负责组织和管理大学生的创新创业活动,提供项目孵化、资金支持、导师指导、资源整合等服务。成功孵化的项目经评估后可以置换相应的课程学分,这既是对学生能力和学习成果的肯定和认可,也有效激发了学生的创新创业积极性。[4]同时,大创中心还承担着筛选典型的创新创业项目以及将典型项目融入专业课程实践教学的责任,强化了创新创业教育与专业实践项目的结合。

通过“五位一体”协同育人机制,政府、高校、企业、大学生之间的资源得到高效整合,形成了良性互动与共赢的局面。政府政策引导企业利用高校资源促进经济发展;企业则通过参与高校人才培养、提供实践基地等方式回馈社会;高校则通过合作与服务地方,实现资源有效利用。此模式不仅有力支撑了计算机科学与技术专业实践与创新创业教育的协同发展,更为培养具备高度实践能力和创新创业精神的复合型人才奠定了坚实基础。

(二)“双轨驱动”的计算机科学与技术专业课程改革模式

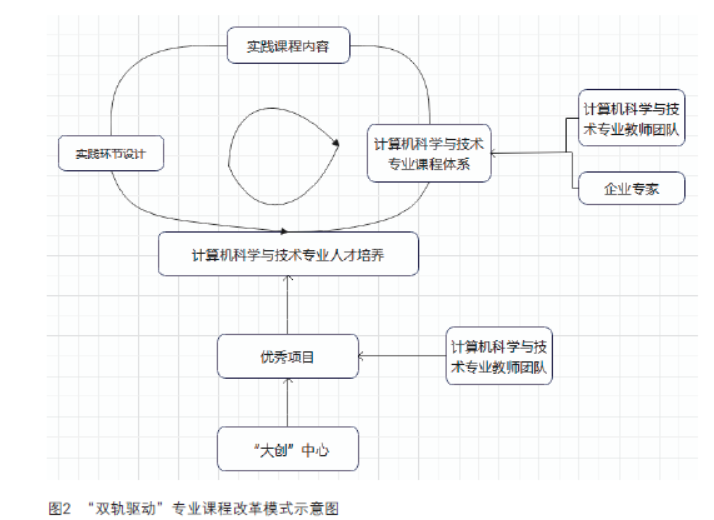

“双轨驱动”模式针对计算机科学与技术专业,旨在并行推进专业教育与创业教育,协同培育兼具专业知识与创新创业能力的高素质人才。该模式如图2所示,分为两大轨道。

第一轨——专业教育:企业依托其行业经验和资源,提供市场需求和行业发展调研、实际案例、项目资源及行业导师支持。计算机科学与技术专业教师据此调整教学体系,设计紧贴市场与行业需求的实践课程与项目,有效增强学生专业实践能力与就业竞争力。

第二轨——创新创业教育:大创中心精选高潜力、市场前景广阔的创新创业项目,与计算机科学与技术专业教师合作,将其加工、包装转化为专业课程实践项目。此举深度融合了创新创业教育与专业实践,为学生提供宝贵实践经验和创新灵感。

四、引例说明

近年来,国家及地方政府密集出台了一系列扶持政策,全力支持大学生创新创业。特别是2021年《国务院办公厅关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》的发布,为大学生创新创业注入了强大的动力。在此背景下,广西壮族自治区及崇左市等地方政府迅速响应,多措并举,通过宣传引导、教育体系优化、环境改善和财税扶持等,为大学生创新创业营造了良好的生态环境。

我校计算机科学与技术专业积极响应政策号召,将创新创业专业教育融入日常教学之中。仅2024年上半年就成功举办了多场专题讲座,聚焦人工智能应用研究等前沿领域,邀请了业界专家和导师与学生深入交流,极大地拓宽了学生的学术视野,激发了他们的创新创业热情。

同时,我校计算机科学与技术专业积极寻求与企业合作机会,与广东泰迪智能科技股份有限公司、广州东软睿道教育信息技术有限公司等知名企业建立了紧密的产学研合作关系。这些合作不仅帮助了专业教师更加敏锐地把握市场需求和技术趋势,还推动了专业课程体系的革新,新增了《机器学习》《计算机视觉与应用》等前沿课程,淘汰了部分 的课程。更重要的是,合作企业为学生提供了真实的项目实践机会,如“基于YOLOX的农田害虫图像检测与识别”项目,通过校企联合指导,有效提升了学生的实践能力。

在创新创业实践方面,我校计算机科学与技术专业的学生团队也取得了显著成果。例如,学生团队开发的基于Java开发的文档管理系统项目——瀚海云存,在校级选拔赛中脱颖而出,并获得了企业的孵化支持。尽管项目最终未能推向市场,但学校仍给予了学生团队置换课程学分的鼓励,有效激励了更多学生投身于创新创业实践中。

五、结论与展望

在信息化和智能化时代的浪潮中,计算机科学与技术专业教育正面临前所未有的机遇与挑战。本论文提出的“五位一体”协同育人机制和“双轨驱动”专业课程改革模式,通过深度融合理论与实践,为计算机科学与技术专业的创新创业教育探索了一条新路径,也为其他专业的教育改革提供了参考。

“五位一体”协同育人机制的成功实施,有效地汇聚了政府、高校、企业及社会各界的资源,促进了资源的优化配置和高效利用,为学生搭建了高质量的实践平台与创新创业舞台。而“双轨驱动”的专业课程改革,则将专业教育与创业教育紧密结合,显著提升了学生的综合素质与实践能力。

展望未来,计算机科学与技术专业教育需持续适应人才市场和行业发展的需求,不断优化和完善教育模式。我们将继续深化“五位一体”协同育人机制和“双轨驱动”课程改革。同时,我们呼吁更多社会力量参与进来,共同推动高等教育创新,为社会培养更多具有创新精神和实践能力的高素质人才,助力国家科技进步与社会发展。

参考文献

[1]界面新闻.数据 | 24年间毕业生人数增超10倍,2023届毕业生就业更“难”?[EB/OL].[2023-03-02]. https://www.jiemian.com/article/8996803.html.

[2] 林莉,徐波.“四位一体”大学生创新创业教育体系构建思考[J].广东技术师范学院学报,2018,39(05):84-88.

[3] 杨舒,周叶,李雯倩,等.“五位一体”模式下大学生创新创业项目培育与实践研究—基于“互联网+”视角[J].黑龙江科学,2022,13(19):49-51.

[4] 景永霞,苟和平,陈莉莉.基于能力评价的计算机专业创新创业课程体系构建研究[J].齐齐哈尔高等师范专科学校学报,2023(6):103-105.

【基金项目】

广西教育科学“十四五”规划2023年度高校创新创业教育专项课题一般课题“基于创新驱动的计算机科学与技术专业实践项目与创业教育结合研究”(2023ZJY1848)

【作者简介】

蒙秋琼,1984年生,女,汉族,广西横州市,研究生,副教授,广西民族师范学院,研究方向:软件开发应用、计算机视觉、深度学习。

关雪敏,1986年生,女,汉族,广西北流市,研究生,高级工程师,广西民族师范学院,研究方向:计算机应用技术,人工智能,软件工程。

责编 / 马铭阳