期刊-2024-11

区域性技术转移服务模式创新探索与实践

文/新疆维吾尔自治区 克拉玛依市克拉玛依众桥生产力促进有限责任公司 慎娜娜 盛云高 朱晓辉 李敏

2024年11月17日

摘 要:本文通过国内外技术转移服务模式调研分析,探索设计区域性创新技术转移服务模式,并通过技术转移服务实践,对提升区域性技术转移服务水平提出发展建议。

关键词:区域性;技术转移;服务模式;创新探索

为深入贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述,落实创新型新疆建设部署要求,根据《关于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想推动新疆经济社会高质量发展行动方案(2023—2025 年)》和《关于加快创新平台能力建设增强科技技术支撑力量的若干政策措施》要求,大力培育和发展区域性技术转移机构,完善技术转移服务体系,促进区域性技术转移和成果转化。

一、国内外技术转移服务模式

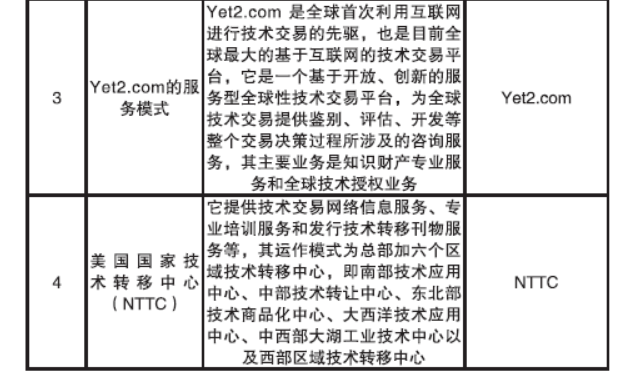

(一)国内技术转移服务模式

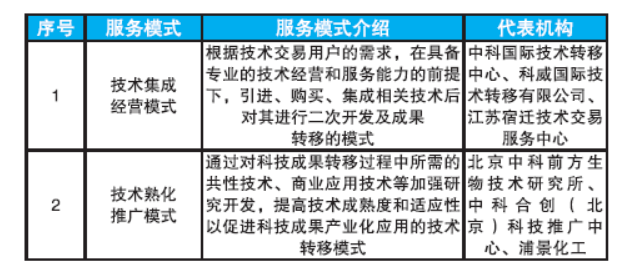

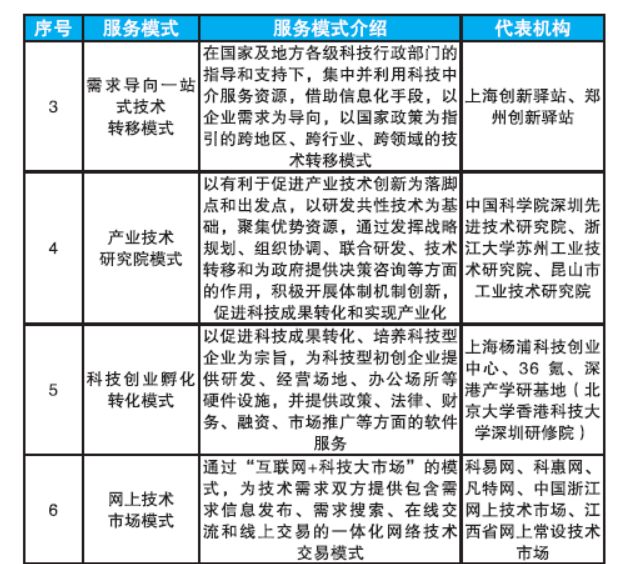

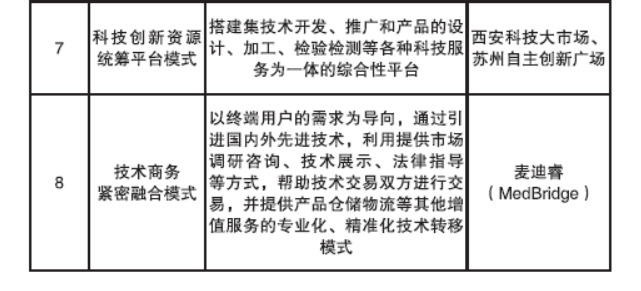

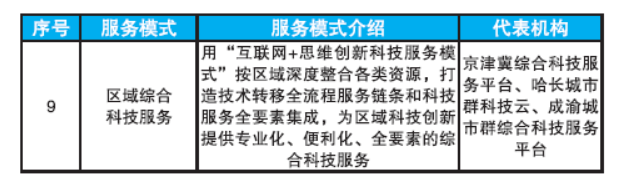

我国开放技术市场以来,创造出了丰富多样的技术转移服务模式,目前主要有九种技术转移和交易服务模式, 详见表1。

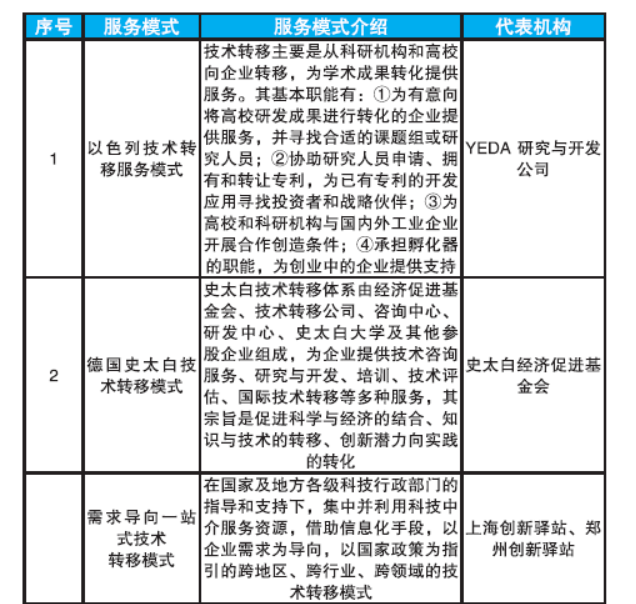

(二)国外技术转移服务模式

国外代表性技术转移服务模式主要有以色列技术转移服务模式、德国史太白技术转移模式、Yet2.com的服务模式和美国国家技术转移中心(NTTC)等,详见表2。

二、创新区域性技术转移服务模式

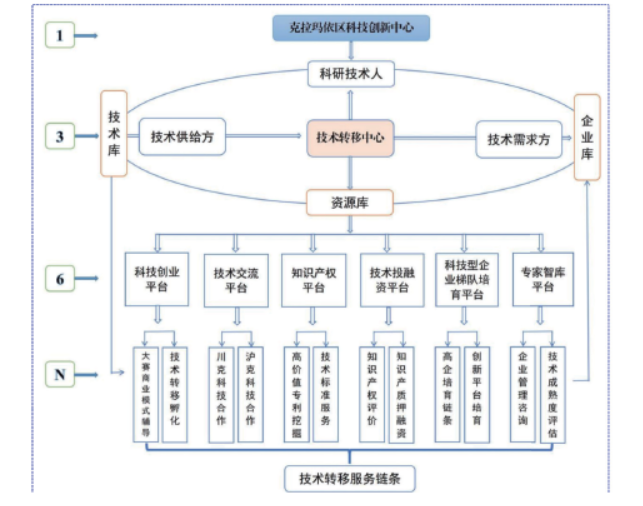

克拉玛依众桥生产力促进有限公司(以下简称“公司”)作为新疆维吾尔自治区首批认定的技术转移服务机构,借鉴国内外优秀技术转移服务机构的模式与经验,结合多年企业服务实践,探索设计出以科技型企业孵化培育为核心的技术转移服务路径。建立了以克拉玛依区科技创新中心为基地,形成了覆盖初创、成长和成熟期企业的“1+6+3+N”技术转移服务模式,“1”是构建以企业孵化培育为核心的技术转移服务基地,“6”是打造科技创业、技术交流、知识产权、技术投融资、科技型企业梯度培育、专家智库为支撑的六大服务平台,“3”是形成了技术库、企业库和资源库为基本架构的技术转移合作优势,“N”指建立以四项特色服务为主的N项技术服务链条,详见图1。

1.“1”—技术转移服务(中心)基地

以克拉玛依区科技创新中心为物理载体,为技术转移企业提供物理孵化空间和技术服务,打造覆盖初创、成长和成熟期企业的技术转移新路径。

2.“6”—技术转移六大服务平台

(1)科技创业平台

科技创业是初创型科技企业科技成果转化的一种模式和途径。通过参加创业大赛,为参赛企业提供商业模式设计、创业政策解读、入驻入孵等创业孵化加速服务,创业者既是科技成果的研发者,也是科技成果的转化者,服务创业者创业成功,实现成果到产品的转化和科技人员到创始人的转变,促成技术转移成果转化的成功落地。

(2)技术交流平台

搭建技术转移交流平台旨在解决制约技术转移的信息不匹配的瓶颈,聚集资源,建立通道。平台主要以上海科技援克和四川科技援克为契机,借助川克合作资源,形成企业需求导向的技术通道,通过各种政策、服务、活动等引导高校、科研院所和企业顺畅对接,为技术转移进一步对接奠定基础,提升转化对接效率。

(3)知识产权平台

搭建克拉玛依市知识产权公共服务平台(线上+线下),聚焦“知识产权强企建设、知识产权转移转化、知识产权金融”三大核心领域为中小微企业提供全面、精准的服务,着力在技术标准服务、高价值专利挖掘两个方面推动技术转移转化,知识产权是企业面向市场的核心,通过高价值专利挖掘,为企业做好专利保护布局;一流企业建标准,通过技术的标准化建设,提升企业核心竞争力,逐步实现知识产权强企建设,促进高质量发展。

(4)技术投融资平台

在小微金融服务中心的基础上,建立技术投融资平台,一是与区内外基金管理机构签订投资合作协议,建立科技风险投资功能;二是联合本地金融机构签订合作协议,建立知识产权质押融资合作框架,通过知识产权评价,促进知识产权质押融资;不断激发科技型企业科技创新能力,将变科技型企业的知识资本转变为金融资本。

(5)科技型企业梯度培育平台

科技型企业的发展是促进推动科技成果向现实生产力转化的有力途径,实施科技型企业梯度培育工程,构建“科技型中小企业—国家高新技术企业—科技‘小巨人’企业”的成长路线图是提升科技成果转化能力的有力体现。

(6)专家智库平台

邀请大型企业、科技服务机构、高校、科研院所等专家加入专家智库,充分发挥专家对技术转移业务的指导作用,解决技术转移过程中技术评价与筛选、市场调研与分析、技术交易方案的制定与商业化咨询等,同时,发挥川克合作的资源优势,建立机构智库,解决本地服务短板。

3.“3”—即三个库,企业库、技术库、资源库

企业库:形成企业需求导向的技术通道,通过各种政策、服务、活动收集企业精准技术需求,建立需求支撑。

技术库:通过国家技术转移西南中心、绿色技术银行、科研院所收集筛选石油石化和数字经济行业内成熟应用技术,建立技术资源支撑。

资源库:聚集服务平台、行业专家、服务机构等各类技术转移资源,建立资源支撑。

4.“N”—建立以四项特色服务为主的N项技术服务链条

建立以“技术转移孵化、技术标准服务、技术转移投融资、科技型企业梯度培育”为特色的服务,提供大赛辅导、商业模式设计、高价值专利挖掘、技术标准建立、知识产权评价、知识产权质押融资、技术咨询和技术成熟度评估等技术转移链条式服务,为技术转移的企业提供高效率、低成本的专业化服务。

三、区域性技术转移服务实践

(一)科技创业打通技术转移的“0”到“1”

连续6年承办创新创业大赛等赛事活动15场次,其中自治区级赛事1场;组织赛事辅导80余场次,参赛团队获市级奖204项、省级奖80余项,入选国家级17个项目,荣获国赛优秀奖2项、三等奖1项,实现成功转化技术产品服务200余项。目前,苗圃期孵化企业50余家,成长期孵化企业90余家,孵化企业上年度年产值1亿余元,利税总额800余万元,提供就业700余人,知识产权挖掘与布局150余项,研发投入300余万元。参赛项目由团队孵化为企业的30余家,开启了科技创业“0—1”“1—N”的征程。

(二)技术交流平台赋能企业创新

连续四年承办川克、沪克科技交流活动,举办技术对接活动100余场,惠及企业1000余家,服务近2000余人次。举办技术经理人培训5场,培训人数60余人。辅导申报四川、上海科技交流项目20余项。坚持互利、有偿、诚信原则,执行技术合同认定登记制度,近两年完成技术合同认定登记120余项,技术合同成交总金额达13亿余元,其中技术交易总金额10亿余元,增长率50%以上,通过承办科技交流相关活动,促进区域科技成果转化与应用,为科技创新与产业发展注入新活力。

(三)知识产权平台双管齐下提升服务质量

标准决定市场的控制权,通过标准与专利的融合,实现专利标准化、标准垄断化。技术标准服务与高价值专利挖掘双管齐下,相辅相成,促进企业知识产权高质量发展。举办知识产权、标准化相关服务活动30余场,服务人次达800余人次。通过辅导企业知识产权挖掘与布局覆盖企业100余家。

(四)技术投融资平台解决高企融资难融资贵

与金融机构达成了战略合作框架,基金投资规模达到2亿元,构建了全面而稳健的科技风险投资体系。与多家金融机构合作,构建知识产权质押融资服务机制,促进知识资本向金融资本转化,为企业拓宽融资渠道。累计提供专利权质押融资服务企业34家,融资额达9亿余元。

(五)科技型企业梯度培育建立技术转移新路径

承担克拉玛依市科技型企业陪伴式服务项目,提供知识产权挖掘、科技成果转移、技术对接、新产品推广等“一站式”服务,显著增强科技成果转化效能。一对一辅导企业申报企业研发中心、工程技术研究中心、企业技术中心等科研创新平台50余家,辅导通过新产品技术鉴定15项,培育高新技术企业认定200余家,实现科技成果转化500余项。

(六)专家智库平台

目前,专家智库已纳入行业技术专家100余名,行业领域涉及石油石化、新能源新材料、装备制造、节能环保、数字经济等,形成“专家库—技术库—资源库”联动机制,强化本地服务力量,发挥技术专家在技术转移中的引领作用,协同各行业专家调研企业100余家,收集技术难题并纳入技术库90余项,辅导申报四川省、上海市科技合作交流项目20余项。

四、发展建议

紧紧围绕自治区重大工作部署,聚焦克拉玛依市“一主多元”的产业布局,以石油石化和数字经济为核心领域,专注行业成熟应用技术成果开展技术转移服务,以平台化、生态化、专业化为目标,探索建立市场化运营的服务机制。

一是积极拓展“朋友圈”,加强资源整合能力,促进多方协作共赢。从单一项目服务跳脱出来,专注技术对接环节,为高校、科研院所、企业、人才、服务机构等提供对接平台,探索一条与政府结合、与高校对接、与企业共赢的多元化主体协作共赢的技术转移新路径、新方法。

二是加强技术经纪人、技术经理人、企业管理工程师等人才队伍建设,定期组织开展技术转移公共政策及实务操作、技术合同认定登记培训等培训活动,培养一批本土化的技术转移专业化队伍,打造成为国家技术转移专业化队伍培训基地。

三是通过采用政府引导、市场运作相结合的方式,可以较好发挥市场优势,有效调动团队积极性,又能发挥政府部门和科研单位的资源协调作用。政府引导保证了技术转移机构初期的快速发展与提供公共服务的方向不偏离,面向市场则可通过市场化的机制实现创新资源的优化配置,能够提高运行效率和效益。

四是聚焦克拉玛依市区域科技创新中心建设的新趋势与新需求,构建覆盖“技术需求—成果供给—技术交易—孵化育成—创业投资”等关键环节的技术转化孵化生态系统。

参考文献

[1]蒋建飞. 科技创新成果转化与转移模式研究[J]. 科技广场, 2020(1):17-25.

[2]张春鹏,张杰,梁玲玲.国家科技成果转移转化示范区建设发展方向和路径研究[J]. 中国科技资源导刊, 2020,7(52):94-101.

责编 / 马铭阳