期刊-2024-11

创新方法通识教育一流课程创新设计与实践

文/江苏省常熟市 常熟理工学院,陶国彬 张秀艳 韩连福秋

2024年11月17日

摘 要:创新方法通识教育课程是大学生创新创业教育的重要载体,是通识教育的重要组成部分,课程坚持以学生发展为中心,以社会需求为动力,以成果产出为导向,全方位培养大学生的创新精神、创造意识和创新创业能力的课程理念,确定了“懂创新”“会创新”“敢创新”和“乐创新”的课程目标,通过“六化”课程创新设计与实施,形成具有一定泛化意义和推广价值的特色化创新应用成果,对开展大学生创新教育具有重要借鉴意义。

关键词:创新方法;通识教育;课程创新设计;一流课程

一、引言

创新是引领发展的第一动力。经过一代代科学家艰苦卓绝的努力,我国在载人航天、深空探测、量子计算、人工智能等诸多领域取得令世人瞩目的成就。进入新时期,随着国际政治经济形势的变化,许多“卡脖子”的技术难题浮出水面,严重制约我国现代化建设进程,亟待解决。“独立自主、自强不息”是中华民族世代传承的优良传统,加快创新型国家建设,全面提升全民族的创新能力是突破“瓶颈”、扫除“障碍”、实现可持续发展的根本途径,更是满足人民对美好生活的向往和日益增长的物质文化需求的重要保障。高等教育肩负着立德树人,为国家培养合格的社会主义建设者和接班人的重要使命,作为大学卓越教育重要组成部分的创新创业教育,承担着培养大学生创新精神、创造意识和创新创业能力的重要职责。创新方法通识教育课程以提高大学生的创新能力为目标,以解决工程实践问题为引导,以创新成果产出为导向,结合现代信息化手段,积极开展课程改革和实践,经过多年的课程建设实践,不断优化完善课程体系结构,努力打造具有鲜明特色的创新教育线上一流课程。

二、创新教育理念与课程目标

立德树人是高等教育的根本任务,而创新教育的初衷是为了提升全民族的创新素质和能力,为国家培养合格的社会主义建设者和接班人,因此创新教育必须结合高等学校人才培养的实际和技术创新的规律形成科学的教育理念和合理的课程目标。

(一)创新教育理念

通过多年的创新教育教学实践,本课程逐步形成了独具特色的创新教育理念,即以学生发展为中心,以社会需求为动力,以成果产出为导向,以创新方法为支撑,以协同机制为保障,努力贯彻习近平总书记“创新是引领发展的第一动力”的发展理念,积极响应国务院“大众创业,万众创新”的行动号召,践行陶行知“人人是创新之人”“处处是创新之地”“时时是创新之时”“事事是创新之机”的创新理念,构建创新发展共同体,全面全方位培养大学生的创新精神、创造意识和创新创业能力。

(二)课程目标

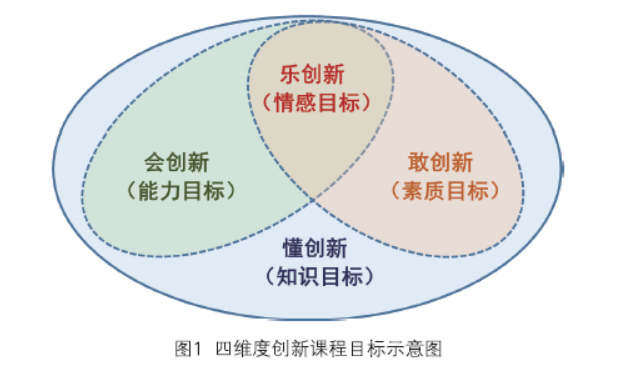

根据上述创新教育理念,重新梳理和明确了课程目标,该课程目标分为四个维度,即知识维度、能力维度、素质维度以及情感维度。四维度创新课程目标示意图如图1所示。

1.知识目标

懂创新:要求学生理解创新的内涵,熟悉创新方法的应用体系,了解创新成果转化应用的流程,形成利用创新工具解决创新问题的意识。

2.能力目标

会创新:要求学生具备慧眼独到的创新问题发现能力,具备以功能为导向的创新问题分析能力,具备深入挖掘和合理匹配的创新资源的利用能力,具备化解矛盾、完善功能、推动技术系统进化的创新问题求解能力,具备兼顾理想和现实,定性和定量结合的创新方案评价能力,积极推荐创新成果转化与应用。

3.素质目标

敢创新:要求学生树立正确的创新价值观,培养攻坚克难、不惧挑战的开拓进取精神,形成严谨认真的工作态度和实事求是的科研作风,具备家国情怀、责任意识、规范意识、环保意识和职业操守,关注人与自然和谐发展。

4.情感目标

乐创新:通过创新理论与创新实践教学,使学生收获破解难题的使命感、分工协作的责任感、创新攻坚的成就感、分享经验的愉悦感、成果转化的获得感。

三、课程教学创新设计

(一)课程内容系统性分析

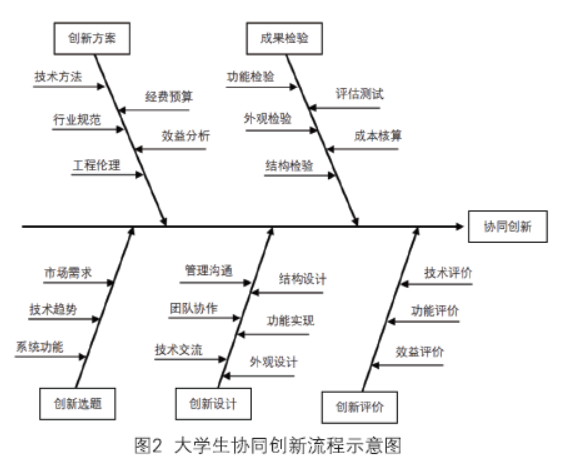

大学生创新教育是一项系统工程,涉及市场需求到创新成果应用与转化整个创新链的方方面面。通过对大学生创新实践和协同创新相关要素的分析,可以将大学生协同创新流程分为五个阶段,即创新选题、创新方案、创新设计、成果检验以及创新评价,而各阶段有包括诸多具体任务。图2所示为大学生协同创新流程示意图。

(二)课程教学创新设计

作为创新教育的重要载体,创新方法通识教育课程在明确课程目标兼顾课程思政的前提下,结合课程内容的系统性和复杂性特点,充分借助线上开放课程资源对课程学习目标、教学内容、教学方法、教学活动进行全面解构和全新设计。

1.学习目标层次化

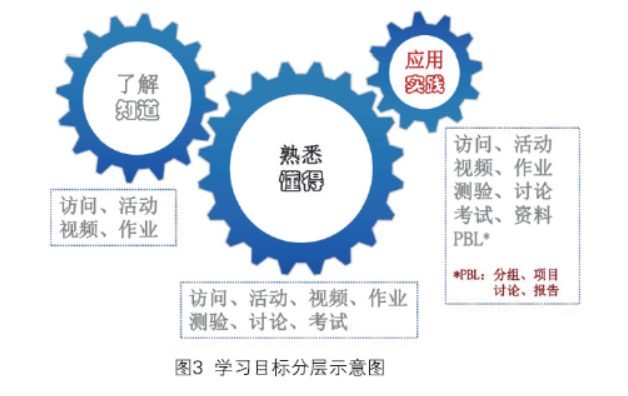

基于以学生为中心的教学理念,依据面向全体,因材施教的原则,最大限度发挥教学资源的应用价值,结合学习者不同需求,将课程学习目标进行分层设置,即培养创新意识(第1层)、掌握创新方法(第2层)、锻炼创新能力(第3层),并结合不同层次需求,设置不同教学内容和任务。学习目标分层示意图如图3所示。

2.教学内容体系化

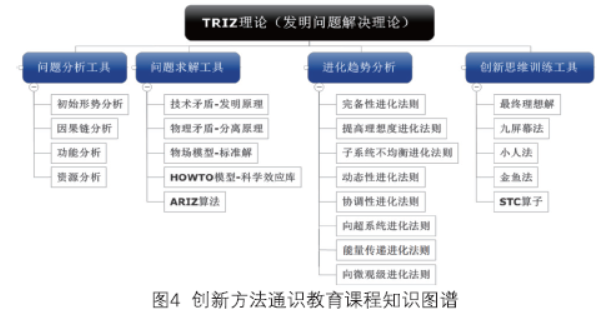

教学内容设计基于问题导向,聚焦系统矛盾,着力资源挖掘,突破思维惯性,正向引导创新,课程思政聚焦唯物辩证法、实践论、矛盾论、社会主义核心价值观、科学发展观、人类命运共同体理念、严谨治学、职业操守等内容。宏观上重视创新流程体系化,微观上强调知识点碎片化,在强调知识节点独立性的基础上,强化课程内容之间的互补性,将知识、能力、素质及情感教育要素紧密结合。创新方法通识教育课程知识图谱如图4所示。

3.教学方法实用化

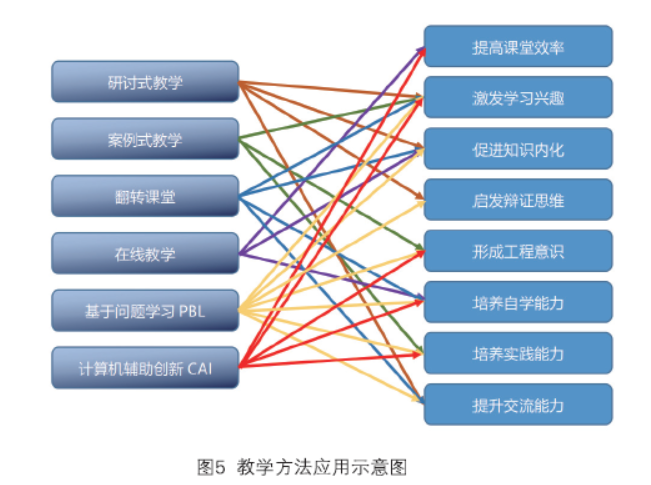

面向全体,因材施教,根据不同层次学习者的学习目标和教学要求,综合应用“案例式教学”“翻转课堂”“研讨式教学”“在线辅助教学”“基于问题学习PBL”“计算机辅助创新CAI”等手段提高教学效果。教学方法应用示意图如图5所示。

4.教学活动多样化

结合不同学习者群体的学习目标和学习能力,开展多种形式的教学活动,包括常规任务式(视频、作业、单元测试、考试)、互动交互式(讨论)、自主探索式(PBL)、扩展查阅式(教学资料)等,具体内容详见图3 。

5.考核体系目标化

其一,根据学习者课程学习目标不同,优化考核体系,建立多元化、多层次、多维度课程考核体系:建立多元化主客观考核机制,客观考核通过标准答案机器打分实现,主观考核由教师、同学加分、评价、点赞机制完成;制定多层次考核任务要求;设置多维度考核内容,具体包括作业、单元测试、视频任务点、期末考试、签到、访问、讨论、小组任务、资料收集整理、报告、小组协同等。其二,针对不同学校课程学分认定和课程性质管理要求,灵活考核权重,将课程考核权重按非学分认定、学分认定、实践应用课程进行分类设置。

6.课程改进常态化

首先,教学内容勤更新。一方面,紧跟国际TRIZ协会创新方法研究与应用发展趋势,将TRIZ理论的最新研究成果引入课程;另一方面,将每年数十场企业培训和创新方法竞赛辅导项目成果添加到教学案例库。其次,教学效果看反馈。通过考查学生课程报告、毕业设计课题、创新创业项目、科技竞赛作品,了解课程教学效果和达成度,不断调整教学方法和教学手段。再次,教学形式常优化。将现场创新方法培训和辅导经验引入本科教学实践,根据授课对象的不同需求,主动优化教学形式和教学内容,因材施教,使每个学习者都有所收获。最后,思政案例合时宜。结合技术发展趋势和企业创新案例丰富课程思政内容,从身边人身边事讲起,将创新精神、工程意识、职业操守、家国情怀有机融合,将唯物辩证法、科学发展观、创新驱动发展战略、创新型国家建设有效衔接,促进学生全面发展。

四、课程实施与推广应用

通过课程的实施和推广,极大地促进了大学生科技创新创业活动中创新方法的引导作用,提升了大学生创新创业实践的目标性和创新成果的品质。同时,通过创新方法推广应用也进一步引领产学研协同创新,在为企业增强核心竞争力的同时,也为高校人才培养提供了新的模式。该课程建设成果在哈尔滨工程大学、渤海大学、黑龙江八一农垦大学和上海电机学院等高校得到了深入的应用,取得了满意的效果。同时,课程建设相关成果受到业界同行专家,包括中国发明协会发明方法研究分会、黑龙江省创新方法应用学会、湖南技术创新方法研究会、大庆油田有限责任公司以及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司等同仁的普遍认可,有力地推动了高校创新人才培养模式的改革,具有重要借鉴意义。

参考文献

[1] 隋荣娟,张洪丽,刘海燕.基于TRIZ理论的应用型高校创新教育教学体系[J].创新创业理论研究与实践,2022(8): 1-3.

[2] 翟芮,创新教育理念下的高校教育管理研究[J].现代职业教育,2021(50):200-201.

[3] 许礼刚,周怡婷,徐美娟.多元主体协同驱动下创新教育四螺旋模式研究[J].中国科技论坛,2021(12):134-141.

[4] 韩姣杰.复合型创新人才培养背景下的“工程项目管理”课程体系建设[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2022,(6):46-48.

[5] 王勇.应用型本科高校创新创业课程体系建设路径探析[J.]高教学刊,2022,8(7):29-32.

[6] 高军.高师院校大学生创新创业课程体系建设研究[J].黑龙江科学,2021,12(17):68-69.

[7] 孙婕,尹国友,王居东,等.新工科背景下应用型本科院校创新创业教育课程体系建设的研究与实践[J].教育现代化, 2020,7(44):47-49.

[8] 张青敏,黄晓颖,吕宏岩.高校创新创业教育课程体系建设与实践探索[J].创新创业理论研究与实践,2020,3(5):63-65+75.

[9] 孙健.创新创业教育课程体系建设与师资队伍建设研究[J].教育教学论坛,2020(6):19-20.

作者简介:陶国彬,博士,常熟理工学院,教授,主要研究方向:创新教育与创新方法研究。

本文受到教育部产学合作协同育人项目:《创新思维方法》线上一流本科课程特色化建设与推广(项目编号:231002249180556)、中国电子劳动学会“产教融合、校企合作”教育教学改革课题:基于一流创课的多维协同创新生态建设(项目编号:Ceal2023096)、常熟理工学院高等教育教学改革研究课题:聚焦校企协同创新,推进一流课程特色建设与实践(项目编号:CSLGJG2023030)资助。

责编 / 马铭阳