期刊-2024-11

郝吉明: 擦亮“一微克”蓝天底色

文/本刊记者 王怡 于宝源

2024年11月16日

2022年,北京市大气细颗粒物(PM2.5)年均浓度曾创下2013年监测以来的10年最低值,仅为30微克/立方米;北京市大气污染治理被纳入联合国环境规划署“实践案例”。

被联合国环境规划署评价为“北京奇迹”的“北京蓝”是中国治理大气污染、保护生态环境的一个缩影。过去十年间,我国在GDP翻了一番的情况下,PM2.5平均浓度下降了57%,重污染天数减少了93%,成为全球空气质量改善速度最快的国家。

2023年12月发布的《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》(以下简称《意见》),明确锚定美丽中国的建设目标,把美丽中国建设摆在强国建设、民族复兴的突出位置。展望21世纪中叶,生态文明全面提升,绿色发展方式和生活方式全面形成,重点领域实现深度脱碳,生态环境健康优美,生态环境治理体系和治理能力现代化全面实现,美丽中国全面建成。

中国大气污染防治领域的主要开拓者和领军人物、中国工程院院士、清华大学环境学院教授郝吉明接受本刊记者专访,解读《意见》布局大气污染防治领域的改善目标、重点任务,讲述新时代新征程开启全面推进美丽中国建设的新篇章。

中国工程院工业行业减污降碳研讨会在邢台调研(右为郝吉明院士)

污染防治迈入“爬坡期”

我国高度重视大气污染防治工作,先后出台《大气污染防治行动计划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《空气质量改善行动计划》等文件逐步改善空气质量。当前,经济社会发展进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段,但生态文明建设仍处于压力叠加、负重前行的关键期,生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解,经济社会发展绿色转型内生动力不足,生态环境质量稳中向好的基础仍不牢固,部分区域生态系统退化趋势尚未根本扭转,美丽中国建设任务依然艰巨。

以PM2.5的防治为例,世界卫生组织(WHO)在2021年更新了《全球空气质量指南》,加严空气质量目标值和标准,收紧PM2.5等关键大气污染物的限值,将PM2.5的年均目标值从10微克/立方米下调到了5微克/立方米。

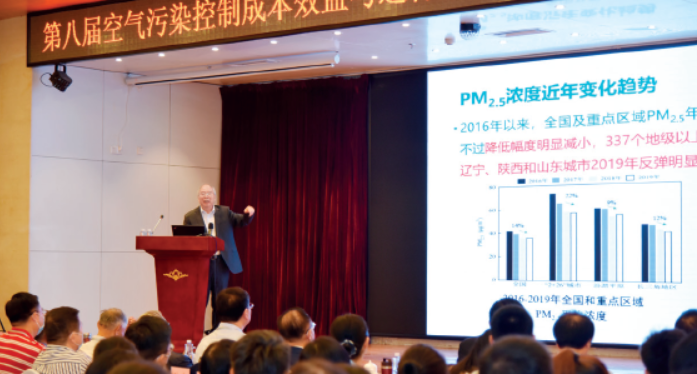

经过持续治理,中国PM2.5污染虽显著降低,但是空气质量改善仍任重道远。2017年,北京市明确提出“PM2.5治理要一微克一微克地去抠”,由此以“一微克”行动为主线,综合运用“科技+执法+管理”等手段,实施大气污染精准治理。2020年337个城市国控监测站点PM2.5整体年均浓度为33微克/立方米,相当于世界卫生组织指导值的6倍,今年最新数据显示全国339个地级及以上城市PM2.5年平均浓度为27微克/立方米,仍相当于世界卫生组织指导值的5.4倍。

虽然全球只有很少的人生活在PM2.5浓度不超过世界卫生组织最新指导值范围内,但是大气颗粒物污染仍然是全球最大的健康风险之一。郝吉明在采访中表示,中国大气污染防治的复杂性与挑战性体现在几方面,首先就是空气污染严重影响公众健康。世界气象组织发布的最新《空气质量和气候公报》指出每年由于空气污染导致全球450多万人过早死亡,同时产生巨大的经济和环境支出。值得注意的是,中国未来人口老龄化将加剧人群脆弱性,推高保护公众健康的减排需求。除环境空气污染外,居民固体燃料燃烧、餐饮油烟、二手烟、室内化学品等导致的室内空气污染,因人体暴露效率高,也会导致严重的健康风险。在此背景下,协同实现空气、气候、健康领域的多重治理目标,最大限度保护公众健康显得尤为重要。

考虑到不同污染源人体暴露效率的巨大差异,郝吉明认为,未来应开展系统的污染物人群暴露评估,据此量化各污染控制措施对人体暴露和健康终点的影响并作为优选控制措施的重要依据。对于人体暴露率极高的室内污染源,应强化控制措施,如进一步扩大清洁采暖实施范围并同步实施炊事燃料清洁化、加强商业和家庭餐饮油烟控制等。此外,今后应加强不同来源、组分和粒径颗粒物毒性和健康影响的研究,减少其不确定性,精准制定对减少健康影响最有效的控制措施。

其次,我国75%左右的城市PM2.5浓度已达到我国现行的《环境空气质量标准》,因此其对空气质量改善的推动作用正逐渐减弱。然而对标全球,我国现行标准无论是浓度限值还是达标评价方法,均比世界卫生组织指导值以及主要发达国家标准宽松得多,难以实现有效保护人群健康的目标,标准的修订势在必行。

此外,我国面临着碳达峰碳中和的艰巨任务,探索大气污染物与温室气体协同减排效益最大化的技术路径是亟待解决的科学和政策问题。

郝吉明院士(中)参加北极汞污染考察

攻坚打好“组合拳”

回顾过去10年,我国实施了燃煤电厂超低排放改造、非电行业深度治理、散煤清洁化替代、燃煤锅炉综合整治、移动源排放管控、挥发性有机物(VOCs)综合治理、扬尘综合治理等一系列综合治理措施,实现了大气污染物排放量的大幅削减。

为持续深入打好蓝天保卫战,《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》提出要持续深入推进污染防治攻坚。以京津冀及周边、长三角、汾渭平原等重点区域为主战场,以细颗粒物控制为主线,大力推进多污染物协同减排。并确立预期目标,到2027年,全国细颗粒物平均浓度下降到28微克/立方米以下,各地级及以上城市力争达标;到2035年,全国细颗粒物浓度下降到25微克/立方米以下,实现空气常新、蓝天常在。

大气污染防治是一个系统工程,通过调整以重化工为主的产业结构、以煤炭为主的能源结构和以公路货运为主的运输结构削减大气污染的潜力仍然有待释放。

在推动能源绿色低碳转型方面,《意见》提出高质量推进钢铁、水泥、焦化等重点行业及燃煤锅炉超低排放改造。因地制宜采取清洁能源、集中供热替代等措施,继续推进散煤、燃煤锅炉、工业炉窑污染治理。重点区域持续实施煤炭消费总量控制。研究制定下一阶段机动车排放标准,开展新阶段油品质量标准研究。

如今,我国已建成全球最大的清洁煤电供应体系,95%以上的煤电机组实现了超低排放,机组煤耗、碳排放及常规污染物排放持续下降。郝吉明指出,当前煤电绿色转型对清洁化发展提出更为具体深入的要求,需要重点关注机组深度调峰、快速变负荷等运行工况下对烟气污染物排放的影响。

《意见》针对非能源相关的污染提出整治举措:持续实施噪声污染防治行动;着力解决恶臭、餐饮油烟等污染问题;加强消耗臭氧层物质和氢氟碳化物环境管理。郝吉明认为,非能源相关的污染源在未来“双碳”背景下的重要性将格外凸显,需从源头入手,控制工业过程和溶剂使用部门全挥发性范围有机物排放,实现农业氨与甲烷、氧化亚氮等温室气体协同减排。此外,电动车、光伏、碳捕集利用与封存等减污降碳措施可增加新兴污染物排放,带来新的环境风险。应从源头上进行减量化处理,建立健全回收和处置体系,将次生风险控制到最低水平。

郝吉明在采访中表示,空气质量管理刚刚进入PM2.5和臭氧协同防控的深水区,越到后面就越是难啃的硬骨头。VOCs是形成臭氧和PM2.5的重要前体物,加强VOCs的排放控制对于推进PM2.5和臭氧的协同防治具有重要意义,但是治理也更为复杂。《意见》提出要强化挥发性有机物综合治理,实施源头替代工程。目前,低挥发性有机物含量涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等原辅材料源头替代措施明显不足。据统计,我国工业涂料中水性、粉末等低VOCs含量涂料使用比例不足20%,远低于欧美发达国家40%~60%的水平。不仅应注重源头替代,郝吉明指出VOCs的排放管控还应从重点排放行业、污染物处理技术升级、加强监管等多个方面进行综合控制。

为有效应对气候变化带来的不利影响与风险,《意见》提出守牢美丽中国建设安全底线,并提出到2035年,气候适应型社会基本建成的具体目标。在举措方面,加强气候变化观测网络建设,强化监测预测预警和影响风险评估;持续提升农业、健康和公共卫生等领域的气候韧性,加强基础设施与重大工程气候风险管理;深化气候适应型城市建设,推进海绵城市建设,强化区域适应气候变化行动。

面向碳中和与美丽中国目标,《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》作出系统部署。郝吉明在采访中表示需综合考虑不同能源、交通、工业、用地结构以及不同技术选择进行减排路径的全局优化。基于“一个大气”的理念探索协同应对大气复合污染、温室气体排放和新污染物排放的最佳策略组合。

第八届空气污染控制成本效益与达标评估学术研讨会

科技彰显“支撑力”

综合运用行政、市场、法治、科技等多种手段加强生态环境治理是一项系统工程。依靠科技创新破解绿色难题,推进绿色低碳科技自立自强已成为构建美丽中国建设保障体系中的关键环节。《意见》明确提出通过两方面强化科技支撑环境保护与治理。

郝吉明指出,一方面要加强科技支撑。为实现“双碳”目标,我国通过一系列举措构建强大的大气污染防治科技支撑体系。在体制机制层面,创新生态环境科技体制机制,构建市场导向的绿色技术创新体系;在科研攻关层面,把减污降碳、多污染物协同减排、应对气候变化、生物多样性保护、新污染物治理、核安全等作为国家基础研究和科技创新的重点领域,加强关键核心技术攻关;在深化产学研合作层面,加强企业主导的产学研深度融合,引导企业、高校、科研单位共建一批绿色低碳产业创新中心,加大高效绿色环保技术装备产品供给。实施生态环境科技创新重大行动,推进“科技创新2030—京津冀环境综合治理”重大项目,建设生态环境领域大科学装置和重点实验室、工程技术中心、科学观测研究站等创新平台;在锻造人才层面,科教融合实施高层次生态环境科技人才工程,培养造就一支高水平生态环境人才队伍。

另一方面要加快数字赋能。《意见》提出加快建立现代化生态环境监测体系,健全天空地海一体化监测网络,加强生态质量监督监测,推进生态环境卫星载荷研发。郝吉明介绍,经过多年攻关研究,研究人员目前能够采集大气环境科学数据并建立数据综合管理平台,构建科学、闭合的研究体系,建立天、地、空相互印证的立体观测体系,设计实验模拟与实地研究相结合的研究方式,并建立高时空分辨率排放清单编制技术体系等。

此外,深化人工智能等数字技术应用,构建美丽中国数字化治理体系,建设绿色智慧的数字生态文明;实施生态环境信息化工程,加强数据资源集成共享和综合开发利用;加强温室气体、地下水、新污染物、噪声、海洋、辐射、农村环境等监测能力建设,实现降碳、减污、扩绿协同监测全覆盖等具体举措在《意见》中都有体现,数字技术正勾勒美丽中国全新智慧图景。

如何让美丽中国“一微克蓝”成色更足?郝吉明认为持续改善空气质量还要抓住三个创新:一是理念创新,即明确大气治理不仅能改善环境,还能推动经济社会的绿色高质量发展和全面转型;二是路径协同创新,即在实现“双碳”目标和“美丽中国”建设过程中做好时间、空间、行业等多方协同;三是标准创新,下一步要瞄准全球最佳空气质量水平实现更为深度的大气质量治理。世界卫生组织的第一、二过渡阶段标准分别为35微克/立方米、25微克/立方米,现在我国PM2.5污染控制水平达到世卫组织第二过渡阶段指导值的城市已超过120个,具备了提升环境空气质量标准的条件。

酸雨治理、机动车污染治理、国家重大活动空气质量保障、打赢蓝天保卫战、“十四五”空气质量持续改善行动……过去的半个世纪,郝吉明带领清华大学环境学院大气污染治理研究团队征战每一次大气污染防治攻坚,守护“蓝天常在”。用研究服务决策,用创新推动执行,基于城市机动车污染控制方面取得的成绩,清华大学环境学院大气污染治理研究团队荣获2018年联合国环境署“气候与清洁空气奖”。

郝吉明坚持环保事业要立足国家需求,同时应面对国际前沿。中国在走好符合中国应用场景需求的“双碳”发展新路的同时,作为世界上最大的发展中国家,也应为全球环境治理承担大国责任。郝吉明与中华环境保护基金会共同发起设立“碳中和基金”,通过设立奖学金及青年人才培养项目开展具体行动。郝吉明说,“中国的碳中和成功案例也将对世界碳中和事业产生重要的借鉴意义”。