期刊-2024-09

中信重工: 敢啃“硬骨头” 制造“硬实力”

文/本刊记者 郑茂典

2024年09月28日

“任何时候中国都不能缺少制造业”。习近平总书记参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时的这番话,言简意赅、发人深省。

制造业是大国经济的根基,也是一国竞争力的集中体现。经过多年的持续快速增长,我国制造业在总量规模、结构升级、路径转型以及开放合作等方面成效显著,成为建设现代化产业体系的主导力量,也是参与国际竞争合作的优势所在。强大且坚韧的制造业,既是大国经济的“定盘星”“压舱石”,又赋予我们应对外部风险挑战的信心与底气。

历经70年发展,打造了先进装备制造领域科技创新高地的中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”),持续突破“卡脖子”关键技术及装备,彰显了一个装备制造业民族品牌的担当与底气。

红色基因显担当

中信重工的前身洛阳矿山机器厂,作为我国第一个五年计划期间兴建的156项重点工程之一,是我国第一座现代化大型矿山机械制造厂。

1954年1月8日,经国家计划委员会正式批准,决定在洛阳涧河西新建我国第一座现代化的矿山机器厂。因此,中信重工自诞生之日起,就有着根红苗正的“红色基因”,曾留下多位老一辈革命家的足迹。

1953年6月,党组织派焦裕禄到洛阳矿山机器厂参加工业建设,任厂筹建处资料办公室秘书组副组长,负责搜集洛阳的水文、地质、气象等历史资料,为选择厂址提供科学依据。焦裕禄刚到职时,这里是一片荆莽丛生的空旷河滩,住所是一排排的席棚,“电灯不明,马路不平”。面对这种荒凉,焦裕禄没有沮丧,而是乐观又很有气魄地劝慰工友:“我们是干什么来了?我们是建设大工厂来了。我们厂是第一个五年计划的重点工程啊,不是说吗,我们是共和国重工业的长子。什么是长子?长子就是大儿子,一个家里的老大,就得有一份担当!”他的担当体现在“修路总指挥”的岗位上,带领大家修了一条从洛阳老城区通往工地的公路,其间还与其他党团员让出工棚给群众住,带领大家连夜修浮桥,用“百年大计”的标准修筑了涧西大桥……

后来,焦裕禄又在设备不全、原材料和零部件奇缺的情况下,带领工人刻苦钻研,仅用3个月时间,就成功制造出新中国第一台直径2.5米双筒卷扬机,填补了我国矿山机械生产史上的空白。

1993年,洛阳矿山机器厂并入中信集团,更名为中信重型机械公司,并于2008年改制为股份公司。70年来,中信重工见证了中国工业从无到有、从有到强的伟大历程,被誉为“中国工业的脊梁,重大装备的摇篮”。

70年薪火相传,70年接续奋斗,“焦裕禄精神”也已深深扎根于这片沃土,融入中信重工人的血脉,成为推进企业改革创新发展的精神源泉和不竭动力。在“焦裕禄精神”的激励下,中信重工在不同发展时期,先后涌现出闻名全国的“刘玉华姑娘组”,痴迷刀具革新的“刀具大王”张邦栋,爱厂如家、勤俭节约的“万斤钉小组”,“新时期焦裕禄式的好干部”杨奎烈,以及党的十九大代表、全国劳模刘新安,大国工匠杨金安等新一代工匠精神优秀代表。

诚信敬业、拼搏奉献、开拓创新的“焦裕禄精神”,已经成为中信重工人的精神特质和文化符号。

重构业务绘蓝图

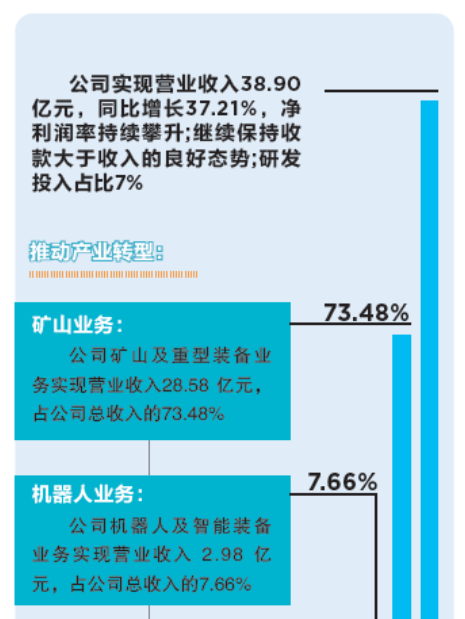

中信重工扎根实业、深耕主业,做精专业,以打破国外技术封锁,保障国家经济安全和国防安全,推动国民经济发展为己任。如今,中信重工已从主要依托矿山及重型装备业务形成重型装备、工程成套、机器人及智能装备、新能源装备均衡发展的业务体系,为企业高质量发展迈出坚实步伐。

从1958年新中国首台直径2.5米卷扬提升机,到1988年代表我国大型机电产品的直径3.2米×4米球磨机首次出口澳洲,再到为中澳铁矿自主研制6组世界最大规格磨机,矿山及重大装备产业始终发挥着“稳定器”“压舱石”作用,是中信重工筑牢国之重器的底气。

中信重工依托国家和行业唯一的矿山重型装备国家重点实验室,实施高端矿山重型装备技术创新工程,成功突破高效资源开采、高效节能矿物加工、高效工业余热利用、核心装备等30余项制约行业发展的重大技术难题,培育出10多项具有国际先进水平的核心产品,实现了黑色矿山、有色矿山行业装备大型化、国产化、集约化、绿色化。其中,大型矿用磨机全球市场占有率达到30%,在全球市场上提升了中国制造的标准权、话语权、主动权,进而使中信重工成为全球最具竞争力的大型矿山装备供应商与服务商之一。

中信重工借力资本市场,通过投资并购,快速切入“特种机器人”领域,从而开启了从无到有、从高起点起步到快速布局发展,再到跻身世界机器人公司第一梯队的爆发式增长期。依托30余年深耕煤矿自动化领域积累的经验,中信重工机器人产业全面进入国内井下防爆、提升、控制、救援等系列特种机器人装备领域,助力传统煤企向绿色、安全、高效、智能型煤矿转型升级。

2020年,中信重工成立漳州海上风电基地。2022年批量交付国家电投揭阳神泉二海上风电单桩,按期交付当时国内最重、直径最大的单桩。在此基础上,中信重工聚焦“海上+陆上”风电市场,探索“能源开发+装备制造”发展模式,将新能源装备业务打造成为企业发展的“增速器”和“推进剂”,成功打造了公司业绩的第二增长曲线。

持续创新有力度

第一台大型竖井钻机、第一套半固定给料式破碎站、第一套千万吨级大型露天矿成套设备、第一套具有完全知识产权的双压纯低温余热发电生产线、第一套大型矿井提升机新型闸控系统,以及世界最大的氧化球团烧结窑、铜冶炼阳极炉,全球规格最大、技术最先进的自磨机、半自磨机、球磨机,世界上钻孔直径最大、深度最深的竖井钻机……凭借持续的创新动力,中信重工累计创造了近300项国内乃至世界“第一”“首创”“领先”的纪录。

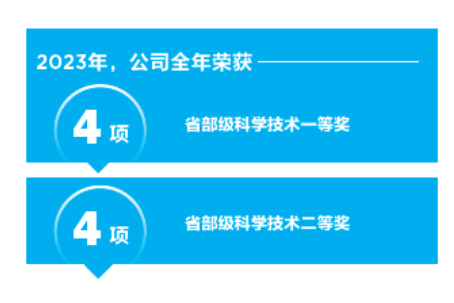

与此同时,中信重工也在加快传统产品技术进步和更新换代,持续推动新兴业务发展,持续加大前瞻性研究和布局,以科技创新引领公司高质量发展。通过成立科技创新委员会,健全公司科技创新顶层决策机制;通过建设全国重点实验室、国家级企业技术中心等研发平台,厚植创新研发基础。同时,大力实施“金蓝领工程”“首席技术专家”等制度,建设多层次人才梯队,并完善鼓励创新、宽容失败的容错机制,培育良好创新环境,形成高效、灵活、完善的研发创新体系,助力国家重大项目实施与重大装备研制。

从长江三峡水电站、小浪底工程、大藤峡水利枢纽工程、探月工程等国家重大项目,到国产航母、神舟飞船、华龙一号等关键技术及装备,中信重工先后承担了一系列国家重大装备的研制任务,相继推出了一批堪称“国之重器”的重大技术、重点产品、核心部件、重点材料。

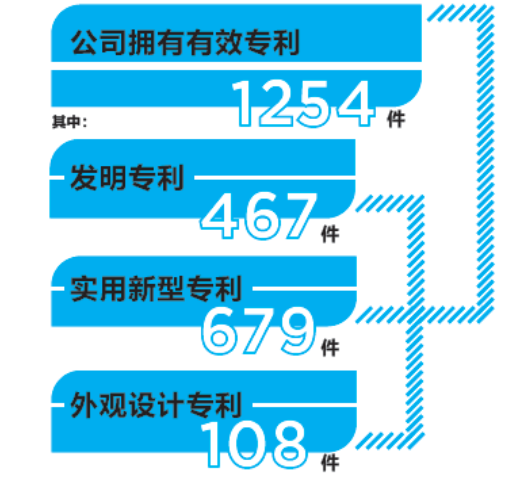

2024年以来,中信重工加大研发投入力度,研发投入强度达到7.2%,为加快发展新质生产力,推动传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育夯实了基础。截至 2024 年 6月底,共计拥有有效专利1254 件,其中发明专利 467 件、实用新型专利 679 件,外观设计专利108 件;拥有软件著作权256 项、作品著作权 3 项;主持和参与制定国家标准 116 项、行业标准 138 项。

加速“出海”显韧性

出口非洲加纳纳穆蒂尼金矿的直径8.2米×12.7米溢流型球磨机,刷新了我国出口海外最大规格球磨机纪录;EPC总包的CMIC日产5000吨水泥生产线,创造了柬埔寨单线规模最大、现代化程度最高水平;大型半移动式破碎站受到瑞典行业巨头公司青睐,标志着国产高端矿山装备在欧美高端市场有了“话语权”……这些无一不是中信重工与中国企业抱团出海,积极融入“双循环”新发展格局的具体实践。

作为国家首批确定的50家国际化经营企业之一,近年来,中信重工企业积极响应“一带一路”倡议,通过战略布局、深耕细作,构建了全球化研发、营销、生产、服务四大功能的国际化布局,形成“成套、主机、备件、服务”四大全球化服务领域。

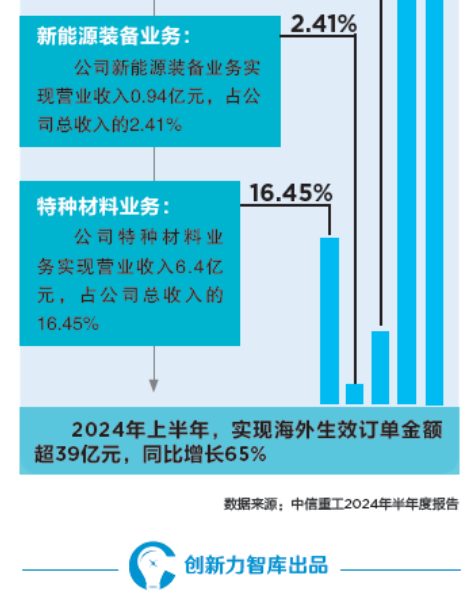

中信重工在“一带一路”共建国家共设立了7家境外机构,市场拓展至欧洲、澳洲、南美、北美、非洲、中亚、东南亚等区域,产品和服务覆盖68个国家和地区,成为全球领先的矿山装备供应商和服务商。在非洲,中信重工已经成为最大的矿业装备供应商,累计向10余个国家出口大型矿业设备约180台(套),装机功率超520兆瓦。截至2024年6月,实现海外生效订单金额超39 亿元,同比增长 65%,海外市场生效订单金额总量和占比均创历史新高。

中信重工的“出海”策略不止于产品层面。在融入共建“一带一路”倡议中,中信重工紧跟国家战略,在核电关键技术设备的自主创新接连取得突破性成就,带动“中国制造”享誉海外。

在推动产品和服务走出去的同时,中信重工积极参与相关领域国际标准制定,积极推动产品从国内市场全面走向国际市场,服务“一带一路”,目前出口产品涉及CE国际认证、CU-TR海关联盟认证等。在遵循国际标准“游戏规则”之下,中信重工通过不断加强供应链能力建设,打造公平、公正、公开的供应链生态,构建稳定可靠、高质量、高效率的供应链。目前,供应链业务范围涵盖四大洲14个国家和地区。

“敢啃硬骨头”的中信重工,在国际市场上展现出了非凡的勇气和实力。它们凭借着坚韧不拔的毅力和创新精神,突破重重困难,在全球竞争的舞台上赢得了尊重和认可。