期刊-2024-09

中国建筑科技馆-----建筑彰智慧之韵

文/本刊记者 王怡

2024年09月25日

武汉,一座“建筑设计之城”,众多大型工程、著名建筑设计在此发源、交融和汇聚,曾成功入选联合国教科文组织创意城市网络“设计之都”。

在武汉东湖高新区风光旖旎的九峰国家森林公园下,萌芽的“种子”建筑正身披凤尾状彩羽向天际延伸,中国首个以“中国建筑”和“建筑科技”为主题的国家级展览馆于2020年建成开放,从诞生的一刻便托起传承中华建筑文化的重担,从古代、荆楚到未来,展现了中华建筑文化千百年的发展历程。

建筑 绽放智慧华彩

早在50万年前的旧石器时代,中国原始人就将天然的洞穴作为栖身之所,到了新石器时代,黄河中游的氏族部落,利用黄土层为墙壁,用木构架、草泥建造半穴居住所,进而发展为地面上的建筑,并形成聚落。古代坚固、抗震、防水、美观的建筑无不体现古人的非凡智慧。中国木构建筑在古老的东方大地投下了磅礴巨大的历史侧影,映射出高超的技术成就、丰富的理性文化、古典的美学精神和迷人的艺术风韵。

新中国成立后,我国建筑事业在科学技术的支撑下,与经济社会发展同频共振,取得了令世界瞩目的成就。

由中建三局投资建设运营、中国台湾著名建筑师李祖原主持设计的中国建筑科技馆正式对外开放,其建筑面积达1.9万平方米,为建筑界增添了一处见证历史、学术交流的圣地。

中国建筑科技馆主体远观如同一颗巨型种子,曲面钢板外壳在阳光下熠熠生辉,象征场馆是建筑科学与技术、建筑思想与文化的孵化器;裙房部分采用中轴对称型合院形式,象征培育种子的沃土。水波状的叶片包裹着种子向天空延伸,寓意建筑在未来充满无限可能。

驻立序厅,头顶是《天文图》的璀璨星河,感受古人探索神秘宇宙的朴素哲学观。脚下是《禹迹图》的华夏九州,在天圆地方处怀想“茫茫禹迹,画为九州”的时空之旅。四周陈放我国现存最早、等级最高的八组斗拱。因楚人崇凤,进入公共大厅便可看到屋顶采用全玻璃采光顶,装饰凤尾造型,营造“凤舞九天”的意象。

作为中国首家以“建筑科技”为主题的展馆,中国建筑科技馆承担着从建筑科技层面解读中国建筑史重要建筑科技成果的历史使命,承担着密切关注学术前沿、反思建筑业和建筑科技发展方向的学术使命,承担着弘扬建筑科技与建筑创意者和践行者匠心的精神使命。

展陈 凝聚科学哲思

陈列展览是科技馆核心文化产品和激发活力的重要引擎。

中国建筑科技馆以基本陈列为基础,主题展馆为补充,临时展览为特色。基本陈列由中国工程院院士、清华大学建筑学院原院长庄惟敏主持策展,设置古代建筑、荆楚建筑、现代建筑、未来建筑四大展厅。

走进主题为“社会使命 建筑英雄”的现代建筑展厅,以新材料、新结构、新技术等为代表的新时代新建筑吸引着无数参观者的目光。

空中造楼机学名为超高层建筑施工装备集成平台,集模板、脚手架、物料平台、施工电梯、布料机等功能设施于一体,能够随着楼层高度的上升逐层自动爬升,用核心科技代言“中国建造”品牌,被誉为云端里的“大国重器”。空中造楼机在14级大风中依然实现平稳造楼,让建筑工人在500米高空如履平地,4天一层楼的施工速度更是惊艳国内外。它已先后应用在武汉绿地中心、武汉中心大厦、武汉长江中心、北京中信大厦等20余座300米以上的摩天大楼建筑施工中。

建筑领域的机器人家族已上岗建筑一线,服务着建筑项目。实测实量机器人利用先进的激光扫描数字设备运用AI自动取尺,单个房间1个人只需1.5分钟就可以完成并上传数据;整平机器人则采用智能激光找平算法及线控底盘技术,实现无人自主运动及高精度施工;抹平机器人采用巡航技术智能摆臂算法,施工效率可达每小时200~300平方米;抹光机器人采用飞轮式底盘技术及智能算法使得平整度偏差控制在5毫米。

此外,我国自主研发的世界最高、最大的电涡流阻尼器重达1000吨,被安装在世界第三、中国第一的高楼上。安装阻尼器后,632米的上海中心大厦能够抵挡住15级狂风的摧残并自动化运转。

每个展厅的主题设计都独具匠心、别具一格。在主题为“源于自然 土木华章”的古代建筑展厅,感慨古人的能工巧匠;在主题为“金道锡行 通衢开埠”的荆楚建筑展厅,了解自楚章华台至晴川阁、黄鹤楼,到明武当山建筑群,以大量建筑的设计图、历史照片、测绘图为基础资料,同时利用AR技术还原代表性建筑,反映荆楚大地政治、社会、文化和技术水平深远巨大的变化;在未来建筑展厅,“归于大道 人类命运”触发对于未来建筑和未来城市的终极思考。

典藏 承韵科技文脉

中国建筑科技馆藏品近400件,既有反映建筑技术成就和建筑文化积淀的经典模型,也有体现武汉老建筑风貌的油画作品……

精妙的应县木塔模型吸引游驻足。山西朔州的应县木塔和巴黎的埃菲尔铁塔、意大利的比萨斜塔,并称“世界三大奇塔”。2016年应县木塔获吉尼斯世界纪录认定为世界最高、最古老的全木结构高层塔。其始建于辽代,整个木塔所用木材约3700立方米、重2600多吨,没有使用一颗钉子,历经千年风雨仍屹立不倒,与其精妙的建筑设计和结构原理密不可分,是中国古代建筑艺术的瑰宝。

现存黄鹤楼以建于同治四年(1865年)的“清同治楼”为蓝本重建而来。清代黄鹤楼三层的设计象征天地人三才合一,72根柱子,代表旧历法中一年有72侯的说法。楼顶攒尖,宛若华盖,配以紫铜顶。“覆以黄瓦,滴水下垂,猫头仰视,四渎汇总,一山远朝,既擅河图之理,又准洛书之数,构思之奇,堪称少有。”

100多年的汉口开埠,拉开了武汉城市建设现代化的序幕。 展厅46幅油画《百年武汉老建筑》集中展现了不同视角下的建筑面貌,再现了武汉近百年的历史印象,意在解读艺术与建筑、与城市之问。

文化和科技交融,传承和创新并举,典藏“建证”着中华文化不断绽放出新的时代魅力。

研学 传承科普匠心

据了解,中国建筑科技馆力图打造中国建筑文博、展览、科教行业极具影响力的学术交流、典藏研究、科技展示、文化传播平台。

自开馆以来,科普讲解团队开展科普教育活动1800余场,惠及受众超过12万余人,荣获2022年度全国科普讲解大赛三等奖、2023年度湖北省博物馆协会讲解大赛二等奖等多项荣誉。“传承匠心”文化志愿服务队先后荣获武汉市“最佳志愿服务组织”等荣誉。

如今,中国建筑科技馆打造的“匠心课堂”“鲁班讲坛”两大社会教育品牌已深入人心。同时,科技馆正逐步成为学校的“第二课堂”,与15所知名高等院校共建实践教育基地,并积极推动科普课程走进武汉市的学校、商圈、住宅区,让建筑知识普及到千家万户,实现科普教育的广泛覆盖和深入影响。

建筑是人类文明的见证,是科学技术的注脚,也是城市文脉的延续。中国建筑科技馆这颗萌芽的“种子”正深植于武汉的创新沃土,引领观众领略中国源远流长、自成一脉的建筑文化,高超深邃、独创一格的建筑技艺,怀想于建筑的新奇未来。

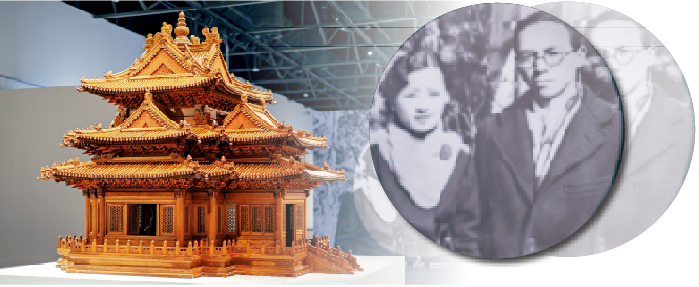

《中华营造·梁思成、林徽因》展一角