期刊-2024-09

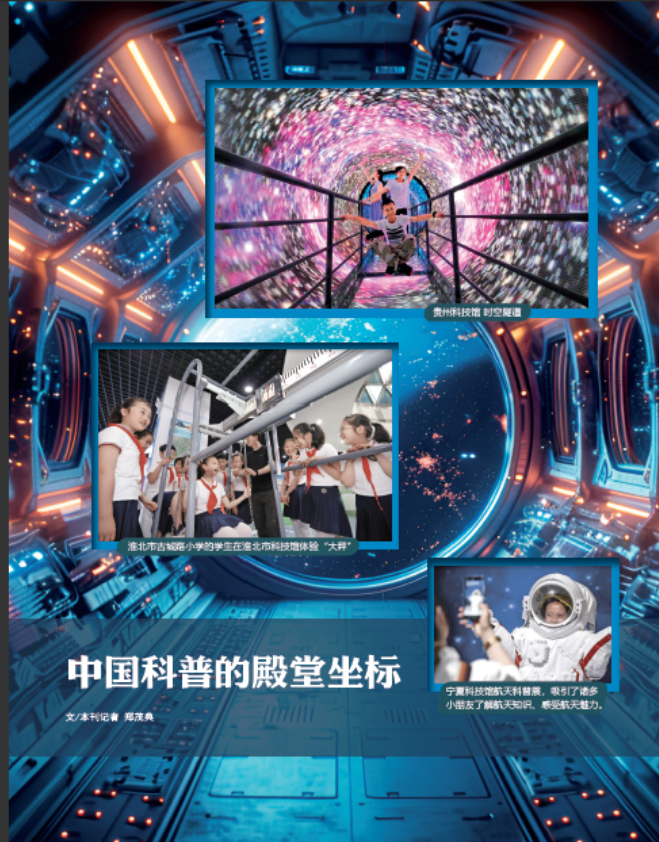

中国科普的殿堂坐标

文/本刊记者 郑茂典

2024年09月25日

科技馆,作为以科技为核心主题的综合性场馆,在现代社会中具有举足轻重的地位。它不仅是一个简单的展示场所,更是科技教育、科技交流、科技体验以及科技娱乐等多重功能集一体的科学场馆。在推动科技普及和提高公众科学素养方面,科技馆发挥着至关重要的作用。

中国的科技馆发展,是一个反映国家科技普及工作深入开展的重要历史过程。这一历程历经了起步、发展、创新三大阶段,并在不同的历史阶段都并具有一系列的时代特点发展挑战。

我国科技馆事业起步于20世纪80年代,并在随后的十几年间兴起了一轮建设高潮。进入21世纪,科技馆建设从最初注重场馆数量的增长逐渐发展到更加注重质量和能力建设。我国科技馆在实践中逐渐形成了覆盖城乡、注重普惠、实用高效,努力满足不同地区、不同人群需求的科技馆科普公共服务体系。

为贯彻党的十八大精神,针对我国科普公共服务设施发展不平衡不充分的问题,中国科协党组、书记处于2012年底做出建设中国特色现代科技馆体系(科技馆体系)的战略部署,工作思路是发挥我国科技馆管理架构与政府组织结构统一的优势,在中国科协、地方科协和科技馆三个层面将实体科技馆(其中大部分隶属于科协系统)、科普大篷车、流动科技馆、农村中学科技馆等不同形式的科技馆项目相互配合实施,建立上下联动机制,充分发挥整体效能,以更好地为公众提供科普服务,助力实现公众科学素质的跨越式发展。

织就多级科普网

随着我国经济实力的不断增长,各级政府对科技馆建设的投入和支持越来越大。我国科技馆行业已逐步建立起规模庞大、结构丰富的网络体系。

据统计,2021年,我国有661座科技馆,总建筑面积达506万平方米,较2020年增长了48万平方米。2022年,科技馆数量增加至700座,建筑面积接近550万平方米。

早些年,我国科技馆主要集中在东部地区,但近几年,科技馆地区性分布不均衡的局面进一步改善。西部地区科技馆数量增加迅速,从2015年的100座增加至2021年的201座。

从建筑面积规模来看,8000平方米及以下为小型科技馆,8000~15000平方米为中型科技馆,15000~30000平方米为大型科技馆,30000平方米以上为特大型科技馆。据了解,我国目前数量最多的是小型科技馆。从行政级别来看,我国占比最大的是地市级科技馆。若将省会市级科技馆也算作地市级科技馆,则小型科技馆和地市级科技馆均占据了全国科技馆的“半壁江山”。

根据中国科协发布的《现代科技馆体系发展“十四五”规划(2021—2025年)》,到2025年,中国将推动每个地级市建有1座科技馆。规划强调加强科技馆体系建设,包括推动场馆建设均衡发展、实施卓越科技馆培育计划,以及深化科普资源供给侧结构性改革。

全国的科技馆除了数量和面积上的稳步增长,更在类型、主题和规模上呈现出显著的多元化和差异化特征。《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》提出,在全国科技馆打造科学家精神教育基地、前沿科技体验基地、公共安全健康教育基地和科学教育资源汇集平台,提升科技馆服务功能。

大型综合性科技馆凭借丰富的展品资源和先进的科技设施,成为吸引公众的热门场所。它们往往融合了自然科学、社会科学和技术与艺术等多个领域,提供全方位的科普教育体验。这类科技馆通常拥有宽敞的展览空间、先进的互动设施和专业的教育团队,能够满足不同年龄段观众的科普需求。大型综合性科技馆在提升公众科学素养、推动科技创新和促进社会文明进步等方面发挥着重要作用。

与此同时,中小型专题科技馆则以其专业性和深入性为特色,专注于某一特定领域或主题的深入展示。它们可能关注生物学、物理学、化学、天文学、地球科学、环境科学等某一具体领域,为公众提供更为细致、深入的科学体验。这些专题科技馆通常与高校、研究机构等紧密合作,拥有专业的研究团队和教育资源,能够提供高质量、有深度的科普内容。

中小型专题科技馆在培养公众对某一领域的兴趣、激发创新思维和推动学术交流等方面具有独特优势。

在参观人数方面,中国科技馆行业同样展现出强劲的发展势头。众多科技馆在节假日和寒暑假期间吸引了大量观众前来参观,成为公众了解科学、参与科普活动的重要场所。这一现象不仅体现了公众对科学知识的渴求和热爱,也进一步证明了科技馆在提升公众科学素养、推动科技创新等方面的重要作用。

据了解,2022年我国各级科协和两级学会举办科普宣讲活动50.3万场次,其中专题展览2.4万场次,科普宣讲活动受众人数75.4亿人次。科技馆全年接待观众5352万人次。

个性化探索科技之旅

近年来,随着科技的不断进步和创新,我国科技馆事业也在持续创新。我国的科技馆越来越注重科技体验、科技互动等新型展示方式的应用,公众可以通过各种现代科技手段,如虚拟现实、增强现实、互动屏幕等,与科技成果进行直接的互动和体验。同时,科技馆还增加了更多的互动装置和互动环节,让观众在参与和体验中学习和了解科学知识。

科技馆将更加注重满足观众的多元化和个性化需求。除了传统的展览和教育服务外,科技馆还可以开展各类科普活动、科学实验课程、研学旅行等,以满足不同年龄段、不同兴趣爱好的观众需求。同时,科技馆还可以根据观众的需求和反馈,调整展览内容和活动安排,提供更加个性化的服务。

随着人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术的快速发展和应用,科技馆事业也迎来更加广阔的发展空间。这些技术为科技馆的展示内容和形式带来更多的创新和变革,为公众提供更加丰富、多样化的科技文化体验。例如,利用人工智能技术构建的智能导览系统,可以为公众提供更加个性化、智能化的参观体验;大数据分析技术可以帮助科技馆更好地了解公众需求和行为习惯,从而优化展示内容和形式;云计算技术则可以为科技馆提供更加强大的数据处理和存储能力,支持更加复杂和丰富的科技展示活动。

在跨界合作与资源整合方面,科技馆注重与其他产业的跨界合作和资源整合。例如,科技馆可以与博物馆、图书馆、主题公园等文化机构合作,共同开展科普教育活动。

科技馆在促进科技与文化融合方面发挥着不可替代的作用。它通过创新性的展示方式和内容设计,将科技与艺术、历史、文化等多个领域相结合,使公众在欣赏科技之美的同时也能感受到科技与文化的交融和碰撞。这种融合不仅丰富了公众的精神文化生活,也为科技创新提供了更加广阔的视野和思路。科技馆通过将科技与文化艺术等多元素相结合,打破了传统科学的边界,如开发科普衍生品和文创产品等,使公众在参与科技活动的同时也能够感受到文化的魅力,进一步推动了科技与文化的相互渗透和融合。

科技馆产业的发展趋势是多元化、个性化、数字化、智能化和国际化。随着科技的进步和观众需求的变化,科技馆将不断创新和发展,为公众提供更加优质、丰富的科普教育和文化体验。

馆校“双向奔赴”

近年来,科技馆通过丰富的互动式展览展品,模拟再现科学技术实践过程,为青少年营造沉浸式的科学学习情境,使他们在参与、体验、互动的过程中,进行自主学习,获得直接经验,进而体验科技的美妙与神奇,激发好奇心、想象力与探求欲。这已成为校内科学教育的重要拓展和校外场景式、体验式科学实践的重要载体。

2023年,教育部等十八部门联合印发了《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》(以下简称《意见》),系统部署在教育“双减”中做好科学教育加法,支撑服务一体化推进教育、科技、人才高质量发展。《意见》强调整合校内外资源,推动中小学科学教育学校主阵地与社会大课堂有机衔接,要“请进来”“走出去”双向互动开展实践活动。作为实施科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略,以及提高全民科学素质的大型科普基础设施,科技馆是校外科学教育社会大课堂的重要组成。近年来,很多科技馆把面向社会公众特别是青少年等重点人群开展科学教育和科学普及作为一以贯之的使命。特别是“双减”政策发布后,对应“请进来”和“走出去”,科技馆以进校园和进场馆的“双进”服务的“双减”模式,在做好科学教育加法方面,发挥着独特而又重要的作用。

针对学校团体,众多科技馆一方面推出票务优惠、绿色通道等便捷措施,另一方面还提供“模块点餐+专项定制”的个性化活动服务。科技馆通过了解来馆学生的年级、人数、参与时间等基本信息,并根据学校的特别需求,协商并定制活动内容,使活动更具针对性和个性化,满足学校师生需求。

科技馆资源进校园,对于丰富校内科学课程的内容和形式具有重要作用。以此需求为导向,科技馆结合国家课程标准和科技馆资源的核心优势,通过线上线下相结合的方式,开发了一批涵盖科普展览、科学表演、科技竞赛、科技体验活动等多维度、多元化形式的精品内容,为学校科学教育赋能。

学校可引进科技馆科普展览、科学教育活动资源,弥补科学方向课后服务、兴趣小组和科技节的资源不足问题,丰富校园科学实践内容。值得关注的是,科技馆结合《“科学家(精神)进校园行动”实施方案》,注重在活动中宣传科学精神和科学家精神,用精神育人,激发青少年树立崇高的科学理想。

从“走出去”“请进来”到双向互动,科技馆与学校的深度合作犹如滋润的雨露,让学生在一次次科学探究实践中,催生心中的科学种子不断萌发,最终开花结果。

根据中国科协的相关统计,自2012年启动建设至2023年9月,我国现代科技馆体系服务线下公众突破10亿人次,在推动科普公平普惠、提升全民科学素质等方面发挥了独特作用。