期刊-2024-05

中欧班列:奏响亚欧陆运“最强音”

文/本刊记者 冯昭

2024年05月26日

国际运输通道变迁和运输方式变革,深刻影响着全球贸易格局。

两千年前,一列列驼队满载着东方的瓷器、丝绸和茶叶,从长安、洛阳出发,经河西走廊抵达西亚和地中海各国,打通了横贯亚欧大陆的“丝绸之路”;两千年后,在张骞、班超曾经走过的路上,取而代之的是火车的轰鸣声——一条条铁路托起了中欧班列。作为共建“一带一路”的旗舰项目和标志性品牌,中欧班列开辟了亚欧大陆陆路运输新通道和经贸合作的桥梁。

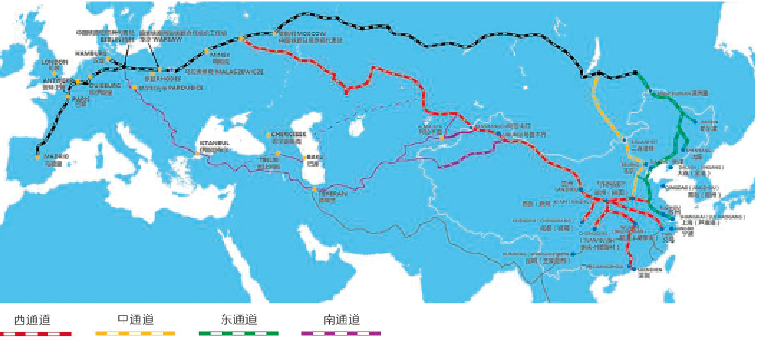

截至2024年4月,中欧班列累计开行已超过8.5万列,通达欧洲25个国家222个城市,在亚欧大陆构筑起一张安全畅通的产业供应链运输网。

驰骋万里 提升经济联通水平

2011年,重庆到德国杜伊斯堡的“渝新欧”班列正式开行,作为中欧班列的前身,它像一条象征和平共赢的钢铁丝带,将中德两国经济脉络联结在一起,也为中德人文交流建立了基石。随着中欧班列为德国杜伊斯堡引入源源不断的货流,如今,杜伊斯堡摇身成为亚欧贸易重要枢纽,每周约有60列中欧班列抵达,装有各种货物的大量集装箱在此分拨,转运至欧洲其他国家。

“渝新欧”班列的开行,只是中欧班列探索亚欧大陆贸易往来的一个缩影。如今,中欧班列这条国际贸易陆路通道已步入高质量发展轨道,为亚欧大陆合作共赢注入新动力。

今年3月,黑龙江至荷兰首条中欧班列线路成功开行,一列满载1300吨氨基酸的“钢铁驼队”经过半个月长途跋涉,到达荷兰蒂尔堡。与海运相比,这条运输路线大约节省了2/3的运输时间,缩短了1/2的运输距离,效率大大提高。

与此同时,2016年即已开行的成都—蒂尔堡—鹿特丹班列也抵达成都,为第110届全国糖酒会运回来德国啤酒、荷兰糖果、比利时巧克力和法国红酒,充分满足了参展商物料运输的时效需求。

作为“一带一路”示范和典型项目,中欧班列不仅为助力中国品牌走出国门、繁荣亚欧大陆经济贸易提供了动力支撑,也为沿线各国带来了普遍的贸易红利。

统一标识 促进内部良性竞争

2016年6月8日,是亚欧大陆经贸史上应当被记住的日子。这一天,为优化整合班列运营,促进内部良性竞争,拓展物流服务平台,中欧班列正式发布并启用了统一品牌。当天,统一品牌和标识的中欧班列分别从重庆、成都、郑州、武汉、长沙、苏州、东莞、义乌等8地始发,驶向欧洲不同城市。

中欧班列品牌标识以具有代表性的缩写英文字母为基础元素,以奔驰的列车和飘扬的丝绸为基本造型,巧妙地将中国铁路路徽、中国铁路英文缩写、快运班列英文字母相融合,以中国红、力量黑为主色调,既突出了铁路特色和国际元素,又凸显出中国铁路稳重、诚信、包容、负责和实力的品牌形象。

随着品牌标识的统一和各省区中欧班列有序开行,越来越多的优势特色产品开始走出国门,成为中国品牌的代名词。

2024年,随着中欧之间贸易需求不断涌现,通往亚欧交界地区格鲁吉亚、土耳其的中欧班列也进行了开行测试,波兰、匈牙利、塞尔维亚、捷克等中东欧国家经济,通过中欧班列与中国紧密相连,共同挖掘商业机会。

拓宽通路 构建多元发展格局

中欧班列运行13年来,亚欧地区产业经济已经形成你中有我、我中有你的紧密合作关系。作为对方最重要的贸易伙伴,过去一年,虽然世界格局风云动荡,欧盟与中国的双向投资仍然保持增长态势,无论在机械、医药、通信、电子、日用百货等领域的相互需求,还是在新能源领域健康有序的合作与竞争,中欧经贸最佳格局无疑应是互利互惠、相互促进、共享超大规模市场机遇。

在此背景下,中欧班列依然实现了强势增长:2024年一季度累计开行4541列,同比增长9%;发送货物49.3万标准箱,同比增长10%。作为“一带一路”倡议的重要物流通道,中欧班列通道建设的不断加强,无疑为亚欧经贸合作开辟了更为广阔的空间。

从西安、重庆、义乌至格鲁吉亚波季、土耳其伊斯坦布尔的南通道运输测试,到哈尔滨至荷兰蒂尔堡、石家庄至塞尔维亚贝尔格莱德等新线路的开通,多元化的通道建设不仅提升了班列的辐射范围,也进一步加深了我国与沿线国家的经济联系,为构建人类命运共同体注入了新的动力。

13年间,中欧班列在运输能力方面的持续扩充,同时,岸运输组织的强化、铁路快速通关模式的推进以及境外铁路企业接车和换装力度的加大,都使得中欧班列的通关便利化水平得到了极大提升。

与此同时,中欧班列在服务品质上的持续提升,则是其赢得市场青睐的关键所在。从稳定开行全程时刻表,到门户网站服务的完善,再到灵活运价策略的实施和特色班列的打造,都体现了中欧班列在服务上的精细化和个性化。

特别是北斗卫星定位、5G等新技术的应用,不仅保障了班列的安全平稳运行,也提升了服务的科技含量。这种精耕细作的服务态度,不仅提升了中欧班列的国际竞争力,也展现了我国铁路事业的创新精神和服务水平。

织线成网 强化经贸促进效应

中欧班列的迅猛发展,不仅是我国外贸稳中向好的生动体现,也是“一带一路”倡议深入实施的重要成果。未来,随着数字经济发展、高质量共建“一带一路”不断推进以及中欧经贸合作机制的持续深化,中欧班列的“织线成网”将更加完善,服务也将更加多元,覆盖国家作为全球经贸新增长极的作用也将日益凸显。

尽管如此,为强化中欧班列的国际经贸促进效应,对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员蓝庆新认为,相关方仍需在以下几个方面加以改进:

首先,推动中欧班列基础设施数字化升级。在物联网、大数据和人工智能等技术加持下,中欧班列的各国运营商们应着手共同实现物流应用智能化,强化信息联通机制,充分发挥沿途各枢纽的集散作用,优化载货和班列调度,持续推进从“点对点”向“枢纽对枢纽”开行方式的转变,实现运营模式集中化和高效化。

其次,拓展新线路、扩大覆盖范围。一方面,建立协同应急响应机制,组建联合机构定期评估现有线路风险,针对潜在的地缘政治风险、自然灾害建立预警与快速响应机制,确保线路的安全稳定;另一方面,继续研判分析过境斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚等国家的中南部通道、探索北极航线等备选路线,并与中欧陆海快线衔接,提高中欧班列的通行能力和网络覆盖。

再者,积极扩大中欧班列的品牌力和国际影响力。鼓励班列在集中资源,整合打造统一品牌、统一标识的基础上,积极承办国际物流论坛等重要国际会议,增强中欧班列品牌曝光度。同时,运营公司积极同国内外主体在政府逻辑和市场逻辑之间建立良性互动,组建专业团队,细分目标市场,针对不同区域展开定制化、在地化推广,通过过硬的服务质量与高标准、多样化的宣传,寻求国际物流巨头和“一带一路”沿线新型项目主体的战略合作,让中欧班列具有国际竞争力和信誉度的品牌形象深入人心。

最后,提升中欧班列绿色发展水平。通过强化与沿线国家政府协调联动,发挥亚投行、丝路基金和政策性银行作用,从境内外沿线基础设施着手,积极推动老旧铁路路段现代化改造,包括铺设双轨和电气化线路、推动各国使用电动或液化天然气等新能源机车车辆、沿线设施供电换用太阳能和风能、鼓励使用清洁能源和环保材料等。

这样,不仅能减少运输过程中的碳排放,还能加速沿线国家的现代化建设,给促进经贸发展的中欧班列再添一抹低碳的绿色。