期刊-2010-12

万里长空且为“嫦娥二号”舞 ——“嫦娥二号”系列报道之三

本刊记者/宋晖 艾培刚 特约记者/张涛

2010年12月01日

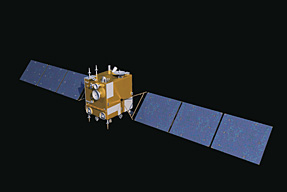

嫦娥二号

探月先锋 直冲九霄

嫦娥二号卫星,是我国自主研制的第二颗月球探测卫星,是整个探月工程二期的技术先导星。它的运行将验证直接地月转移发射、近月制动、环月轨道机动与定轨、X频段深空测控、高精度对月成像等多项关键技术,并为后继的嫦娥三号探月卫星实现成功落月确定最佳着陆点和积累着陆经验。

2010年10月1日18时59分57秒,在我国大凉山脉深处的西昌卫星发射中心,随着测发远控楼指挥大厅01指挥员“......5、4、3、2、1”倒数口令的发出,长征三号丙火箭被点火。霎时,火箭底部橘红色的烈焰喷涌而出,夜空如昼,地动山摇。随后,火箭脱离发射塔上的回转平台,在液体燃料强大动力的推动下,以雷霆万钧之力,拔地而起,似一把出鞘利剑,直指茫茫苍穹。

捆绑有两个助推器的运载火箭,升空飞行1533秒后星箭分离,嫦娥二号卫星顺利进入近地点高度为200公里、远地点高度为38万公里的地月转移轨道上而直接奔月。这是我国首次运用火箭发射技术将卫星直接送入地月轨道,从而实现了“零窗口”的准时发射,破解了探月卫星能否直接奔月的一大悬念。这项重大的技术突破,为嫦娥二号探月铺就了一条“快速通道”,使其奔月时间由嫦娥一号的12天缩短为5天。

近月制动 史无前例

嫦娥二号卫星在这次探月过程中,要进行三次近月制动。也就是说要在太空中完成“三级跳”。每次起跳点都设在卫星当时正在运行的轨道上,而落点则是另外一个更加靠近月球的新轨道。

嫦娥二号卫星飞行到月球附近时,其相对月球的速度大于月球逃逸速度。如果不减速,卫星将飞离月球。要实现绕月飞行,就必须进行制动,将飞行速度降低到月球逃逸速度以下,从而被月球捕获成为其卫星。

近月制动,是卫星飞行过程中最为关键的轨道控制。而第一次制动是关键中的关键,也最为困难。嫦娥二号卫星要从“奔月轨道”跳到“环月轨道”上去,这一动作被五大系统公认为是太空中难度系数最高的一次跳跃,风险极大。如果制动过晚,卫星就逃逸出去;如果制动不精确,就会撞上月球。而且,第一次近月制动如果失败,卫星不能进入环月轨道,那么整个探月工程便告失败。因此,这就需要测控中心进行极为精确的数据计算和有效控制。

10月6日11时6分,北京航天飞行控制中心地面测控系统向嫦娥二号发出点火指令。卫星发动机准时点火,工作大约32分钟后正常关机。第一次近月制动成功,卫星顺利进入周期约为12小时的椭圆形环月轨道中。

第二次近月制动,于10月8日上午10时45分进行,整个时间持续1000秒。这个过程是第一次近月制动的二分之一,第二次近月制动之后,环月轨道调整到近月点100公里、远月点2000公里处,周期为3.5小时。这次制动,使嫦娥二号卫星进一步降低了飞行速度而驶入到“过渡”轨道里。

10月9日上午11时32分, 嫦娥二号卫星被成功实施第三次近月制动,顺利进入轨道高度为100公里的圆形环月工作轨道。与前两次相比,这次制动冲进了千秒大关,持续时间缩短。

与嫦娥一号卫星相比较,嫦娥二号实施近月制动的距月距离更近、速度更快,制动量更大。

此次近月制动成功,不但使嫦娥二号顺利进入“轨道使命”进行科学探索活动。也使我国航天测控“月球精密定轨”技术的高科技性得到了验证。

深空测控 优势突出

深空探测需要运用高科技技术和操作先进的设备,嫦娥二号做到了这一点。

在当前的深空探测领域,将X频段作为主要测控频段,是国际上通用的做法和将来的发展趋势。为了适应X频段测控的技术要求,我国自主开发研制了专项测控设备—S/X频段统一测控系统。作为探月二期的专项工程,这套系统于2008年11月落实研制任务,至2010年9月初完成安装联试和入网验证。该系统具有接收灵敏度高、传输带宽、工作模式多的特点。其天线口径达18米,可以与S/X双频段同时工作。它不仅能够完成测控任务,而且具备20Mbps和200Mbps的数传接收能力。

嫦娥二号卫星绕月距离长,信号弱,动态大,因此对测控设备的要求很高。尽管困难重重,但其设备在10月3日嫦娥二号卫星X频段测控试验中首次使用时,各项指标均达到设计要求。

七大载荷 数据丰富

嫦娥二号卫星上,携带着7大有效载荷,即7种探测仪器:TDI—CCD立体相机、激光高度计、X射线谱仪、γ射线谱仪、微波探测器、太阳高能粒子探测器和太阳风离子探测器。这些设备于10月15日全部开机运行,同时所承担的四大科学任务也全部开展,即获取分辨率优于10米的月球表面三维影像、探测月球物质成分、探测月壤特性、探测地月与近月空间环境。

“嫦娥二号”携带的TDI—CCD立体相机,采用多条线阵CCD对同一目标重复曝光原理,可以满足高分辨率对相机曝光控制的要求,是我国相关载荷研制技术的一个重要突破,也是国际上在月球探测中的首次使用。

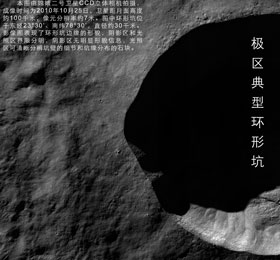

嫦娥二号环月飞行时远月点高度为100公里,近月点高度最低只有15公里。因此,TDI—CCD相机就可把图像分辨率从嫦娥一号的120米提高到优于10米,在轨道最近处甚至可以达到1米。TDI—CCD立体相机还可获取分辨率极高的月球表面三维影像,并结合激光高度计获取月表地形高程数据,为后续卫星的着陆区优选提供依据;同时,也为划分月球表面的地貌单元提供了原始资料。

探测月球物质成分。嫦娥二号这次使用的γ射线谱仪,精确地探测了月壤表面9种元素——硅、镁、铝、钙、钛、钾、钍、铀的含量与分布特征,获得了高空间分辨率和高探测精度的元素分布图。

微波探测器用来探测月壤特性,估算其厚度。以前都是用雷达探测,但雷达功耗大,占用卫星资源多,为此嫦娥二号携带的是微波探测仪。它实际上是只接收月面微波辐射的微波辐射计,所需能量虽小,却可以接收4个频段(3.0GHz、7.8GHz、19.35GHz、37GHz)的月面微波辐射,不同的微波频段,可以带来月表下不同深度的月壤或月岩信息。

嫦娥二号的飞行轨道比嫦娥一号低,因此 微波探测器天线波束在月面的覆盖缩小,从而提高了探测的空间分辨率,获得了更准确的月壤信息。

嫦娥二号卫星在轨运行期间,正值太阳活动高峰年,是探测研究太阳高能粒子事件、CME(日冕物质抛射,即太阳日冕中的物质瞬时向外膨胀或向外喷射的现象)、太阳风以及它们对月球环境影响的最佳探测时期。利用太阳高能粒子探测器和太阳风离子探测器,嫦娥二号获取了行星际太阳高能粒子与太阳风离子的通量、成分、能谱及其随时空变化的特征,这些资料可以用来研究太阳活动与地月空间及近月空间环境相互作用的状况,为后续探月工程提供环境科学数据。

嫦娥二号卫星向地面传回了大量的科学探测数据。其传输数据的效率是嫦娥一号的2倍,即从3兆码(3兆/秒)速率扩展到6兆码。除了数据传输速率的提高之外,嫦娥二号卫星传输的数据量也要多于“嫦娥一号”,这是两颗卫星在科学数据传输方面的重要区别。

对月成像 五大突破

10月26日21时27分,北京航天飞行控制中心对嫦娥二号卫星实施降轨控制,约18分钟后,卫星成功进入虹湾成像轨道,次日开展月球虹湾区域图像的拍摄。

降低运行轨道,是为了让卫星更进一步接近月球,以便对月球虹湾区进行高分辨率成像。在月球引力场影响下,卫星轨道近月点迅速下降,容易出现轨道漂移。此外,发动机点火进行变轨时,卫星正好位于月球背面,大部分时间处于“盲控”状态,控制难度和风险大大增加。之所以将卫星降到距月球15公里的轨道,是为了更加接近月球,获取高分辨率图像。

这次降轨控制,对控制精度提出了极高的要求。为确保控制万无一失,北京中心采用非对称轨道控制技术,有效解决了近月点高度低、测控不可见、月球引力场对轨道影响大等技术难题,大大提升了控制可靠度。

承担“嫦娥二号”卫星月面拍照的3台监视相机和1台降落相机,由北京空间机电研究所研制。这4台微型相机性能优越,成像清晰度极高,达到了当今国际先进水平。其中3台监视相机分别用来监视490N发动机、定向天线和太阳翼展开等关键飞行动作,以展示卫星飞行过程中重要活动的进展现状。降落相机所收集的图像信息,则是提供给相关科研人员对嫦娥三号着陆器进行软着陆先期的技术验证。

新型相机跟随“嫦娥二号”卫星在太空运行的整个过程中,均拍摄到了符合高标准要求的清晰图像,并一举实现了我国的5个“首次”,即首次实现CMOS成像技术的航天应用、首次进行空中监视工程应用、首次实现预视拍摄、首次在太空中拍摄到490N发动机点火瞬间、首次在飞行器奔月途中拍摄到地球影像。

影像传回 标准精高

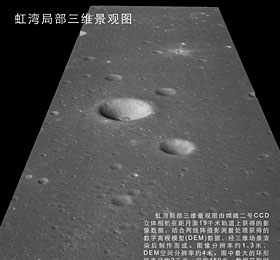

11月8日,国家国防科技工业局首次公布了嫦娥二号卫星传回的嫦娥三号卫星预选着陆区月球虹湾区域局部影像图。在嫦娥二号探月的全部过程中,一个最主要的任务就是对月球虹湾地区进行高清晰度的拍摄。这个区域将是嫦娥三号登月的着陆点。为了满足确保安全、通信畅通、太阳能源供应充足且具有未被考察过的科学探索价值等条件,就必须事先对该地区的地貌进行实地拍摄,以为将来的卫星落月提供具体、准确、直观的影像图片资料。

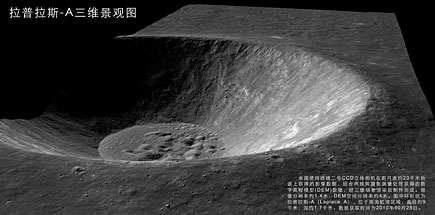

10月28日18时25分,嫦娥二号卫星在距离月面约18.7公里处,用CCD高分辨率相机对虹湾局部区域进行了拍摄,再经辐射、光度、几何等校正处理后制作完成。其像元分辨率为1.3米。影像图传回到地面测控中心后显示,图像画面清晰,层次丰富,品质非常好,具有很高的航天决策的参考价值。

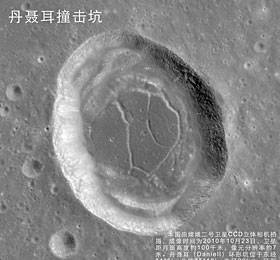

图像中心位置为西经31度3分、北纬43度4分,对应月面东西宽约8公里、南北长约15.9公里。影像图清楚显示,该地区表面平坦,由玄武岩质的月壤覆盖,分布有不同大小的环形坑和石块,其中最大的环形坑直径约2000米。嫦娥二号这次一共对虹湾地区获取了16轨图像,数据量大。这次近月的拍摄难度很大,由于卫星距离月球较近,月表反射光会使卫星变热,嫦娥二号绕行一圈在虹湾地区上空的照相时间只有65秒,非常短暂。同时,虹湾属于月海地貌,亮度比较低,要对其高精度成像,对卫星和相机的要求都很高。而且CCD相机成像的原理就是对同一地点拍摄96张照片,而且96 张照片又要能够完全契合。在此之前,国际上只有美国曾经对虹湾地区成像过,其分辨率在0.5~1.5米之间。一般而言,米级分辨率被视为当今世界上高精度成相技术标准。嫦娥二号这次基本保持在1.2~1.5米之间的分辨率,充分表明我国月面成像精确度技术达到了世界先进水平。

影像图的成功传回,标志着嫦娥二号任务所确定的六个工程全部完成,四个科学目标也正在陆续实现。可以说,探月工程二期任务取得圆满成功。

英才汇聚 前程光明

嫦娥二号航天探月工程,汇集了全国几十所高校、100多家科研院所、1000多家协作配套单位和数万名科技人员,成功实现了重大科技工程的全国大协作,成功发挥了有效资源的整体组合优势,让嫦娥二号的整个探月工程得以圆满完成。这是一次社会主义制度优越性的大检验,这是我国航天事业发展征途上浓墨重彩的辉煌一笔。

11月8号,探月工程嫦娥二号月面虹湾局部影像图揭幕仪式在北京举行。中共中央政治局常委、国务院总理温家宝出席揭幕仪式并为影像图揭幕。随后,温总理来到国家国防科技工业局,亲切看望和慰问了嫦娥二号任务参研参试人员代表,并与他们合影留念。

中共中央、国务院、中央军委对探月工程嫦娥二号任务取得圆满成功也发来了贺电。贺电中说:探月工程是我国高科技领域的标志工程之一。嫦娥二号承担着为探月工程二期后续任务验证部分关键技术和为预选着陆区成像的重要任务。嫦娥二号任务的圆满完成,是继我国首次探月工程成功后的又一重大成就,是建设创新型国家进程中的又一重要成果,是中国人民攀登世界科技高峰的又一壮举,对于进一步推动我国航天事业发展,提升我国综合国力和民族凝聚力,激励全党全国各族人民更加意气风发地投身改革开放和社会主义现代化建设,不断把中国特色社会主义伟大事业推向前进,具有重大而深远的意义。

作为世界三大航天飞行控制中心之一的北京航天控制中心,在嫦娥二号探月航天任务中,取得了举世瞩目的显著成效。它们成功突破四项关键飞行技术:一是直接地月转移轨道重构技术。对不同入轨偏差进行各种分析计算,保证了入轨大偏差下的卫星成功飞向月球。二是姿控力精确补偿定轨技术。有效攻克了因频繁姿控力扰动影响定轨道计算精度的难题,提高了卫星精密定轨能力。三是近月点非对称轨道控制技术。有效解决了嫦娥二号15公里处降轨控制点在月面实施导致测控不可见、月球非球形引力场下轨道近月点漂移率迅速加快导致控后轨道到达虹湾前近月点漂离目标区域等技术难题。四是飞行控制智能规划技术。实现快速准确完成各类事件和指令任务智能规划的功能,全面满足各类飞控事件的实施要求。

嫦娥二号卫星的探月成功,嫦娥二号任务的圆满完成,令神州欢腾,令国人振奋,令世界为之瞩目。

我们相信,中国人利用现代科学技术将“嫦娥奔月”的远古神话变为现实,将指日可待!