期刊-2010-10

开发新能源 铺就新道路

本刊记者庞贝

2010年10月01日

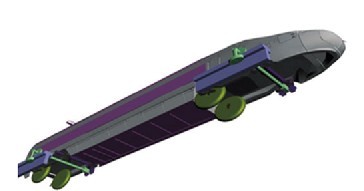

图1导轨挂件安装后效果图

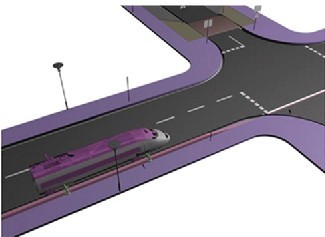

图2简单铺轨方法示意图

轨道交通创想

人们生活水平在提高,对于生活品质的追求也在不断进步,拥有私家车已经不再是遥不可及的梦想。可是,普及私家车后道路拥堵问题以及由此带来的环境污染、能源短缺、负面心态等等一系列问题如何解决?

随着社会的进步和城市的发展,四通八达的城市交通和路网成为现代文明城市的象征。但是,现在有许多城市的道路交通远远落后于社会发展的需要。以北京为例,北京的“堵”可谓人所共知,北京有时就像个“大停车场”,时时堵、日日堵。北京的交通状况可以说是中国城市交通状况的缩影。如何解决出行问题,让许多专家伤透了脑筋。

对此,何开浩设想出一种能够最大限度减少车身重量和行车空间而行车速度又十分快捷的新型车,何开浩把它叫作“车辆导轨挂件”。它类似游乐园里的“过山车”。按照何开浩的设想,把它用作载人车辆,道路拥挤、环境污染等问题可迎刃而解。

这种车长宽跟摩托车差不多,能搭载两三个人,与其他车辆最大的不同在于车子底下多了两对能夹住铁轨的夹轨轮。夹轨轮夹住轨道时,车子通过电刷导入嵌在轨道旁边电缆里的电作为动力,沿着轨道高速行驶。夹轨轮松开时,电刷也同时收起,车子可以以脚踏或者通过自带电瓶为动力,类似于四个轮子的自行车。

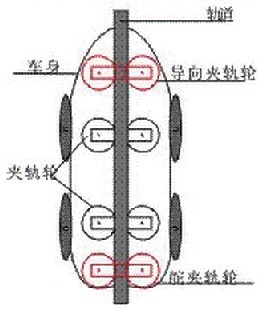

图3 增加夹轨轮透视图

由于车体很小,再加上它是电机驱动(车轮就是电机),夹轨轮的松开或夹紧的操作也可以用线圈的电磁铁来完成,所以传动装置很少,整个车子的重量不大。这样应付各种情况就会象自行车一样灵活方便,耗电量也极少。

车的设想有了,接下来就是路的问题,何开浩的这种车显然对于行驶的道路有着自己的要求。那么,它行驶的路应该是什么样子呢?

这种车的车体小、重量轻,而且又在轨道上行驶,并行的车辆相互靠得很近也不用担心车子会相互擦撞。它行驶的车道非常窄,一条绿化隔离带的宽度就差不多能建两条车道;车子重量轻,要造高架也非常容易;车身低,建造多层高架也没有问题。十字交叉路口要完全的立体交叉也并不困难,无需建立交桥,造个立交架就行。人行道下挖一条深沟,沟里埋下集装箱大小的水泥管,就能建成“地铁”。所以它可最大限度地节省道路空间,又不用燃料,不污染环境,耗电量也不大。

但是在轨行驶,遇到岔路口怎么办呢?何开浩想出了两种办法。一是在轨道上装行程开关,另一种是在车子底下再增加一对夹轨轮。

经过仔细考虑,何开浩发现装行程开关存在缺点:一个路口要保证来自各个方向的车子向各方向转弯,就要装很多这样的行程开关和填充塞装置。一条路有许多十字路口,需要这种装置数不胜数,要检查维护这么多的装置很难保证万无一失。

何开浩苦思冥想,想出了另一种解决方法,即增加夹轨轮方法。在车子底下原有两对夹轨轮的基础上,再增加两对夹轨轮,分别为位于前面的导向夹轨轮和位于后面的舵夹轨轮。这样轨道上不装填充塞,只留缺口,它有许多种实现转弯的方法,而且这些方法的可靠性要比装行程开关的方法要好许多。

如果这种车辆能够推广普及的话,怎样才能最大限度地提高道路的利用率呢?何开浩将道路做了四级划分:第一层,不上轨层;第二层,全立交层;第三层,直行车道层;第四层,城间车道层。

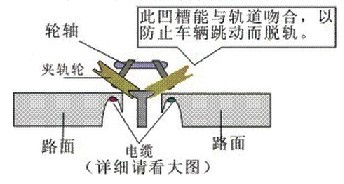

图4 夹轨轮切面图

不上轨层,就是车子在公路上像自行车一样行驶。

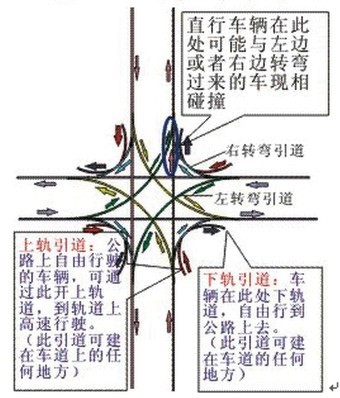

全立交层。这是最基本的一层,车道较为复杂一些,为完全立体交叉,图为单车道的全立交层。这样做虽然比红灯停绿灯行的平面交叉快了许多,但是到了交叉口,各方向行驶的车辆还是有冲突的可能,所以,车到交叉口,速度不能太快,得先看后行。因此,交叉口还是要成为行车速度的瓶颈。

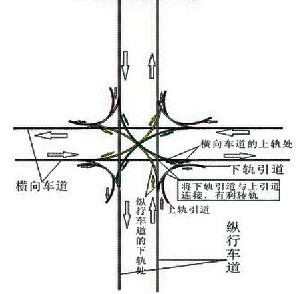

众所周知,车道上车辆行车速度越快,车道的通车能力就越高。要进一步提高车道的通车能力,就得让车子能在车道上高速行驶。所以何开浩又设想另一层功能的车道—直行车道层。它把每一条直行车道建成一个独立的车道单元,不与其他车道直接连通,只有上轨引道和下轨引道。车辆在一层车道上一直以相对固定的较高速度行驶,直到到达目的地下轨。车辆要上这层轨道,就必须看准在上轨引道与直行车道的交叉口后面足够远的距离内没有行驶的车辆时,才能把车开上直行车道去。也就是说,直行车道上已经在行驶的车辆有绝对的优先权,总是以相对固定的速度行驶,而上轨引道上的车辆得先为它让路。

纵行的车辆要拐弯到横向车道上行驶该怎么办?那就必须先从纵行车道的下轨引道上下来,再到横向车道的上轨引道上去。引道应该足够长,以容纳可能产生的大量等待转轨车辆。这样做的目的是为了提高直行车道上的通车能力,行驶的车辆几乎没有速度的瓶颈,如果再利用现代信息技术,把车道上的行驶车辆情况反应在上轨车道交叉口的屏幕上,合理调度车辆,车道的通车能力将会极大提高。这种车道是适合远距离行驶车辆的,如果城市道路像棋盘一样纵横交错的话,那么一个地方行车到任何地方去最多只需转车道一两次。一两次的转车道时间换来行驶的高速度,对远距离行驶的车辆来说,一定会节省好多时间。

城间车道层。它跟直行车道层一样,只是车道很长,一直延伸到另一个城市。出了城后,由于叉道口很少,车道上装些车辆保护装置,使车能以很高的速度安全行驶。当城内交通高峰时段,可以把它的城内车道临时当作第三层的缓冲。

这四层架构只是功能上的四层,而不是高度上的四层。如可以把第一层建在地面上,第二层上高架,第三四层放在地下完全可以。而且四层架构只是对主要干道的设想。一些小街小巷,车辆本来就不多,有条轨道就可以了,也不必去搞立体交叉。

此外,也可以用这种车和交通模式去解决山区的交通问题。常言道:“若要富,先修路。”用这种车,一条小径就足够铺轨。借助卷扬机的话,翻山越岭就不成问题,可谓名副其实的“过山车”。

何开浩认为,这种交通模式不仅适用于城市公共交通,也可用于个人代步车辆,也可以使铁路轨道改变为另外一种轨道形式。在目前还没有基础的情况下,可将其用在公交线路上,将大大提高公交车辆的运输能力。

如果这一形式得到全面实施,那将是交通史上一次划时代的革命。它能够彻底改变现有道路交通的方式。而何开浩所设想这种一条铁轨的道路的初衷,其实是为了让道路上行驶的车辆不再喝油而让它们用有线的电力驱动。

但是电从哪里来?

图5 全立交(单车道)示意图

图6 直行车道层上下轨处示意图

电力何来

“用一条铁轨控制车辆行驶方向,从而使车辆能够使用有线电力作动力”的发明,只是何开浩发明组合的一部分。而另一部分,就是一种能够大规模、低成本从太阳能中去获取电能的方法,这就是“塔式太阳能热发电系统的聚光瞄准装置”,国家知识产权局已于2010年6月16日公布了这一专利(专利号:ZL 200910155646.6)。本刊2010年第8期曾介绍过这种装置。

从理论上讲,人类所需要的能量全部来源于太阳能是完全够用的。

随着光热技术的逐渐成熟,太阳能光热发电的发展前景将越来越广阔。太阳能光热发电的原理,采用“光—热—电”的发电方式,成千上万的定日镜把太阳光反射到位于太阳塔顶的吸热器表面,形成800度以上的高温,再通过传热介质产生500度以上的蒸汽,推动蒸汽轮机发电。太阳能光热发电最大的优势就是清洁与低成本,规模越大成本越低,而成本最低的太阳能利用方式是塔式太阳能热发电。

塔式太阳能热发电系统虽然经历了30年的发展,但在现实生活中却仍然很少被应用,主要是因为反射光瞄准聚焦目标太困难。由于聚光瞄准技术一直没有解决,使得这一极有意义的技术一直没有很好地利用而造福人类。我国太阳能资源丰富,有条件发展大规模的太阳能热发电。目前全世界仅有十几个塔式热发电试验示范电站,而我国在建的北京延庆太阳能高温热发电站镜场将成为亚洲首座兆瓦级塔式太阳能高温热发电站。

塔式太阳能热电站建设中的核心技术问题就是如何使定日镜精确地自动跟踪太阳转动,使辐射到其表面的太阳能量最大化。由于太阳东升西落,在地球上不同位置、不同时间太阳辐射的角度也不一样,使用现有的空间几何方法计算反射镜角度的变化,数学模型复杂,技术要求也高,所在地区不同,计算后数据也不同,因此大规模产业化有很大困难。

何开浩的“塔式太阳能热发电系统的聚光瞄准装置”这一专利首次解决了聚光瞄准技术难题,光线瞄准非常准确,成本低廉,将为大规模普及塔式太阳能热发电铺平道路,在我国太阳能热发电技术研发上迈出了开创性的一步。

何开浩塔式太阳能热发电系统的聚光瞄准装置,包括激光束发生器、取光投射机构和投射驱动机构。这个专利根据数学中作辅助线来解几何题目的方法,将从各个定日镜中心射向聚光塔目标的激光束作为辅助线,来判断经定日镜反射后的太阳光是否对准目标,对人们以极低成本超大规模利用太阳能有非常重要的意义。

众所周知,石油是不可再生能源,如果没有石油了,今后的车辆以什么为动力行驶呢?何开浩认为最好的方法应该是以有线电力为动力。而电力可以从取之不尽用之不竭的太阳能中去获取。何开浩说,这种方法一旦普及,那世界将从此再无能源问题。

如果说“车同轨”的设想由于太过美好,现实存在的种种障碍让我们尚看不到它实现的曙光的话,那么,“塔式太阳能热发电系统的聚光瞄准装置”,则是一个能够改变我们低效率、高污染的能源使用方式,低碳、环保而又贴近生活的发明。