期刊-2010-07

藻类改造者 能源革新家

本刊记者庞贝 王彤

2010年07月01日

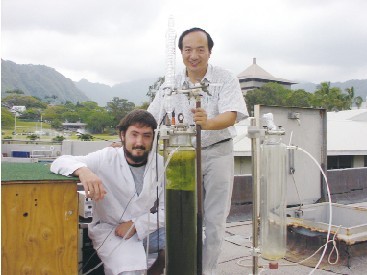

傅鹏程(右)调试屋顶试验型家用藻类生物燃料发生器

大约30多亿年前,金星、火星和地球都是一片荒漠,金星二氧化碳的含量约为96%、火星约为95%,远古地球也是这种含量,由于常有火山爆发,当时的地球就是一个通红的火球,整个的大气层都是二氧化碳,还有少量的氮气、非常微薄的氧气和一些水蒸气。是什么东西改造了地球,使得我们得以生存呢?那就是藻类。

30多亿年以前,随着地球气温慢慢冷却,出现了最初的生命迹象。首先出现的就是藻类,它们不断地吸收二氧化碳,释放出氧气,使地球大气层CO2的含量降低到0.04%左右,氧气含量逐渐增加,达到约21%,这也为当今世界的生物多样性奠定了坚实的基础。藻类为生命系统在地球的定居铺平了道路,可以说,没有藻类就没有人类的今天。

那么是否可以将藻类的作用推而广之?中国石油大学(北京)特聘教授傅鹏程就是一位藻类改造者,他所做的工作就是将藻类改造成新型能源的生产者,用以应对能源短缺,倡导低碳生活。

藻类可能助推火星登陆

美国太空总署有一个雄心勃勃的计划,它准备移民到月球和火星。

在来中国石油大学任特聘教授之前,傅鹏程曾是美国夏威夷大学的教授。作为生物能源领域的专家,美国太空总署为制订火星登陆计划开研讨会的时候也请他去作了主题报告。

当时拟定的初步计划是把飞行器送到月球表面,找一个合适的地方建一个基地,以供人在里面生活。

月球和火星是没有生命的,它们的表面也同原始地球一样没有氧气,那怎么办呢?美国太空总署准备先在月球表面建造一个封闭的充氧小环境的基地,在里面培养藻类。具体就是在月球表面的基地安装一个光合生物反应器,它的作用就是通过在光合生化反应器里面培养藻类吸收光能供给航天器,也可以生产补给品供给太空人。太空人到了月球进入该基地,就可以把他的面罩打开,开始呼吸密闭系统里面的氧气。太空人产生的二氧化碳又可以送到光生化反应器里面作为原料,因为藻类就是吸收二氧化碳放出氧,由此我们就可以得到有用的东西。

这个火星登陆计划说到底也就是通过光合生物技术在火星和月球上再造一个简单人居的环境圈的过程。它所依赖的就是藻类改造大气的功能。

藻类是地球生物圈最基本的光合单元,它的体积特别小,以微米计。它是最古老的生物,大约35~38亿年以前,地球表面第一次出现的生物就是藻类,现在地球大概50%的氧气都是由它生产的,它吸收了50%的二氧化碳,是整个海洋生态系统的基石。地球表面的2/3被海洋覆盖,海洋生态能稳定地球才能稳定,因此藻类在稳定整个生物圈方面起着不可替代的作用。

目前温室效应和低碳节能是人们都在热议的话题,在这一方面,藻类同样可以建立卓越功勋。傅鹏程教授认为,可以通过藻类来有效地抑制二氧化碳的排放,而且可以通过藻类来调节气候变化,如果调节得当,我们就有可能阻止全球气候的变化以及温室效应的产生。只要我们善加利用藻类,我们就可以有一个很有效的工具来应对全球的气候变化、应对温度的升高。

水域污染在我国甚为普遍,藻类常被人们当作罪魁祸首。作为研究藻类的专家,傅鹏程教授大力为藻类正名,他说,实际上产生污染的罪魁祸首并不是藻类而是人类自己,因为我们破坏了人与自然之间的整体平衡,所以遭受了惩罚,致使藻类开始疯长。“我想让大家认识到这个藻是对我们有巨大的贡献的,没有藻类就没有我们的今天。”

改造藻类 开发生物能源

既然光合生物技术能够发挥如此巨大的作用,那么能不能将其改造,使其发挥更大的作用呢?

傅鹏程认为,进行光合生物技术的研究需考虑以下几个单元:生物、阳光和水。生物有了阳光后进行光合作用,生物有水就可以生长,这三者结合起来就是光合生物技术研究的理念,就可以开发出有用的光合生物技术。这种光合生物技术不但能够提供有用的产品,而且能够产生很大的社会效益,它能够为节能减排、修复环境起到积极的作用。

说得通俗一点,如果考虑用藻类来提炼生物柴油,和其他的农作物、油料作物得到的产油量比较,就有好几百倍的增加。比如说如果用玉米做原料每公顷只能生产大概18加仑生物柴油,棉籽产35加仑,向日葵、油菜籽每公顷产100多加仑,油棕榈产600多加仑,但是藻类可以产生1200至10000加仑,这其中的效益不言自明。

傅鹏程教授和他的研究团队在研究过程中,已经开发出两个产品。其中一种可以使产量得到上百倍的增加,从经济上来讲它是一个非常高产的工具,使得生产生物柴油非常方便;另外这种能源是可再生的,通过太阳光照射藻类就可以得到产品,然后用来提取出生物柴油。生物柴油在使用过程中会排放出二氧化碳,再用产生的二氧化碳生产藻类,这就是一个低碳的循环。此外,藻类还有固化碳的功能,所以无论是从经济的角度,还是从对于总体的碳平衡的角度来讲,藻类的贡献都是巨大的。

能源问题和全球气候变化问题已成为几乎所有国际高峰会议最重要的议题。为了保障能源安全,保护生态环境,走可持续发展的道路,可再生能源获得了越来越多的重视。可再生能源来源广泛、储量丰富、污染小或基本无污染,与传统化石能源相比较,资源优势和环保优势非常明显,但目前的状况是制造成本高、基础设施薄弱,在能源总量中只占很小比重。开发可再生能源的前景广阔、任务艰巨。

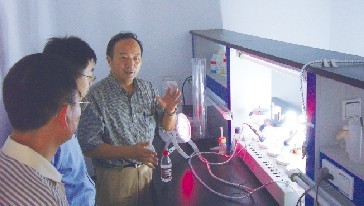

中国石油天然气总公司石化设计院领导访问实验室

2010年5月,中国石油天然气股份有限公司石油化工设计院与中国石油大学(北京)成立生物能源联合实验室,傅鹏程教授任负责人。他带领的光合生物技术及二氧化碳资源化利用团队,目标就是把低碳经济、绿色经济、循环经济作为一个考量,把光合生物的过程和燃料生产、二氧化碳减排、增加粮食的种植等等加以综合考虑,形成一个综合性的技术来进行研发,希望在得到产品的同时,能够对环境保护提供一些有效的帮助,希望能够为减少排放、减少温室气体的积累以及对全球气候变化提供一个新的思路。

他们正在研究的技术不是把二氧化碳打到两公里的地底下,而是用藻类把二氧化碳吸收,将其固化。气体是最难处理的,而固化的碳要处理就方便了,所以用藻类来吸收二氧化碳成本远远低于碳捕捉与封存,这正是应该鼓励的发展方向。

蓝藻基因工程

作为改革开放后的首批大学生,傅鹏程分别于1982年和1988年在浙江大学化工系获得化学工程工学学士和硕士学位,后分配到中石化广州石化总厂工作。之后到澳大利亚悉尼大学化工系攻读博士,于1996年6月获博士学位。1996年至1997年间任日本九州工业大学生物工程与科学系博士后研究员。之后先后担任美国明尼苏达大学化工与材料科学系博士后研究员、美国加州大学圣地亚哥分校生物工程系博士后、美国生化公司DIVERSA CORP高级科学家、美国夏威夷大学分子科学与生物工程系教授。

在国内能源短缺和环境污染亟待改善的大环境下,生物工程无疑更具发挥和成长空间。出于一种使命和责任感、出于个人价值实现的考量,也由于石油大学与自己的偶然机缘,傅鹏程以多年的海外游学和工作经历、高深的生物能源专业水准,于2009年回到中国石油大学(北京)化学科学与工程学院暨新能源研究中心工作。

生物能源是可再生能源的一个重要组成部分。目前的生物能源研发又以生物质发酵生产燃料乙醇为主。这种生物能源生产模式存在许多缺憾之处。首先,它将争夺消耗众多的农业资源,使得粮食、饲料的供应出现紧缺,从而导致粮食和饲料价格上涨。其次,生物质生产乙醇需要考虑原料和乙醇运输问题、生物质预处理以及固体废弃物处理等问题。再次,生物质生产乙醇生产过程排放的温室气体二氧化碳将加剧全球温度的升高。

傅鹏程教授领衔的生物能源及二氧化碳资源化利用实验室,在蓝藻基因工程改造以生产燃料乙醇方面的研究成果领跑世界。他们经过数年的努力,在吸收现代物理、数学、生物学、计算机、生物信息学及工程科学等最新成就的基础上,开发成功创新性的蓝藻工程菌生产生物燃料的工艺路线,利用基因工程改造特定的藻类,再通过光合生物反应过程使藻类用温室气体二氧化碳直接生产燃料乙醇。

实验室使用的50升及15升藻类光合生化反应器

这种蓝藻工程菌仅仅需要阳光和二氧化碳作为原料就能够生产出乙醇,因此具有生物质发酵工艺生产乙醇所不具备的种种特点:①燃料乙醇生产效率高,耗能小,成本低。②就地吸收电厂等单位排放的温室气体。③不使用任何农作物作原料,不与人类争夺粮食。④生产周期短。蓝藻接种五天后可开始生产燃料乙醇。⑤可稳定连续化大规模生产。⑥生产工序大大简化。⑦不产生固体废弃物及不排放有害气体。⑧没有原材料运输问题。

“我们的生物能源技术的意义在于通过将清洁能源生产技术、生化生产过程及可再生能源产品等方面与利用太阳光能、吸收二氧化碳等温室气体有机结合起来,从而实现最小的环境影响、最少的资源、能源使用,达到最优化的经济效益与社会效益。”傅教授说。

归纳而言,此项技术有以下几个优势:

1.技术优势。最新专利技术,处于新能源技术的最前沿。

2.成本优势。比农作物发酵生产乙醇节省成本70%,可用现有石油运输管道输送,节省运输成本。

3.能源发展趋势优势。可再生能源,清洁燃料。

4.产业政策优势。既是清洁能源(乙醇等),又吸收CO2,减少温室效应,保护环境,可以得到政府双重政策扶持。

5.广阔的市场需求优势。世界化石能源正在耗竭,替代能源一定要取而代之,所以此技术具有不可估量的巨大市场需求。

此项发明已获得了美国专利及国际专利。傅教授最近在国际科技期刊发表了与此课题相关的论文两篇,并与瑞士Sven Panke教授合编《系统生物学与合成生物学》,由美国Wiley出版公司2009年4月出版。

从进入工业化时代至今,人类已经将地球面貌做出了翻天覆地的改变,而且还把航天飞机、宇宙飞船送到了太空。随着人类前进步伐的加快,也造成了很多问题,包括资源的枯竭、污染的产生、气候的变化、臭氧层的破坏、生物多样性的减少等等,如何应对这一系列问题成为相关领域的科研工作者努力的方向。

单就能源危机而言,地质工作者早已经发出警告,石油供应量很快就要不足了,这一天的到来可能比人们预想的还要快。如果人们以现在同样的速度使用石油,那么石油只能再供应46年。而在目前,中国发展速度加快,能源紧张,国内的石油储量和产量远不能满足需要。面对世界性的能源环境危机,开发洁净的新能源就成为一项紧迫而艰巨的任务。正是在此意义上,从开发新能源和改善环境质量的双重角度考量,傅鹏程教授所致力的藻类改造工程有着不可估量的发展前景和应用价值,是一件泽被当代、利在后世的事情。

傅鹏程教授说,我国的传统观念对土地非常重视,但是几千万平方公里的海洋却没有人去管,现在要慢慢转变思维。做生物研究也是这样,要把注意力从陆生的微生物转移到水生微生物上来。

用基因工程改造蓝藻,傅鹏程教授在世界可谓首开先河。这一领域刚刚开始,还有很多的不完善,但是随着这一领域发展步伐的加快,会像上一个世纪开发石油工业一样有很大的发展前景。

傅鹏程教授的蓝藻基因工程经过几年的研究,实验室“生产”已经不存在问题,但是要实现产业化生产还有许多具体的工程化问题要解决。不过傅鹏程教授对这一前景充满乐观,因为他们已经通过基因工程的方法得到了新的工具,他们的研究工作已经不再是概念阶段,而是一个工具化的阶段,这时候就应该把它放大到工业化的规模,而这也就是他决定从美国回到中国的原因—“我希望能在这里做。”