期刊-2010-10

软实力与创新要素的哲学思考

文中国社会科学院哲学研究所 刘 钢 责编吴 浪

2010年10月01日

软实力作用重大

中国经济在融入国际经济体系的过程中,受到全世界普遍关注,也不可避免地要接受国际社会的诸多游戏规则的挑战。这些游戏规则都是早在中国闭关锁国和积贫积弱时,由西方诸国在其发展和相互磨合中所共同制定和共同遵守的,因而往往带有一定的普世性。鉴于当今中国综合国力的增强及其影响力的扩大,肯定也会参与制订未来新的国际规范,发挥其相应的作用。就是要在原有的游戏规则上添砖加瓦甚至创制出前所未有的新规范,具体说就是在国际交往中增加中国的“话语权”。可问题的关键在于,中国能够贡献什么?中国的软力量(soft power)—也有翻译成“软实力”的—究竟在哪里?中国以往的文化、价值观、制度等,有哪些方面可以为人类文明所接受,并为其未来的发展作出贡献?

最早提出“软力量”这个概念的是哈佛大学教授奈伊(Joseph S. Nye)。他的两部著作—《注定领导世界:美国权力性质的变迁》以及《软实力:世界政治中的成功之道》比较详细地论述了这个概念。奈伊所谓的“软力量”或“软实力”主要包括以下几个方面的内容。一是政治制度:政府统治的正当性、政府效能、民主、人权、法治的落实;二是意识形态力量:政治价值观,能否缔造具有普世价值的观念;三是社会凝聚力:社会公正、正义与稳定,不同阶层、不同族裔的和谐团结;四是对外文化影响;五是国际责任:有能力影响国际规范的制订与国际制度的管理。

最近几年,许多西方学者在议论,说中国的软力量正在不断上升:中国在全世界设立了数以百计的孔子学院;中国的传统文化价值观,比如和谐、融和、中庸之道等,使得中国外交风格更具吸引力,形象更正面;在东南亚,有人说中国的大众文化,比如电影和电视剧,非常流行。究竟中国的软力量表现在什么地方?中国的软力量有多强大?就连好莱坞大片《阿凡达》(Avatar)似乎也要为我国拍摄的大片《孔子》让道了。这难道就表明中国的软力量已经强大起来了吗?问题是,仅仅靠软实力就能让中国真正在世界有一席之地了吗?我的答案是,不。为什么呢?软实力不过是从战略层面考虑的一个因素。说得具体些,奈伊的所谓“软力量”就是文化。因此,当一个国家没有达到与其他发达国家进行对等对话时,其软力量就不会受到重视。

创新机制是形成软实力的关键

如何让国际社会接受中国的软实力?关键是形成相应的创新机制。无论是制度上还是科技上,没有相应的创新机制,老是跟在别人后面亦步亦趋,中国就谈不上在国际上的崛起。现在大家都在提创新,但什么是创新,如何形成创新的机制,如何形成自己特有的创新性品牌,我们似乎都没有考虑得很周全,自然也就很难有真正的原始性创新。我国若能够根据本国国情,从传统文化中的“述而不作”的束缚中解脱出来,最终形成有自己特色的创新体系,还是有希望成就实实在在的创新体制的。那么,要达到此目的,真正需要的是宽容的人文环境。上面说的软实力是一种相当宏观的视角,属于战略层面的考虑,但创新并非是这个层面的问题。

在研究东方与西方有关创新的文化差别时候,我曾经简单地归纳了一下。西方基督教神学对待科学的理性开明,是科学在西方昌盛的重要原因;而中国的正统思想则采取了非理性开明的态势。考虑当前的创新问题时,要充分把握传统中非理性开明这种难以超越的元素,使中国在创新与发展之间保持一种“必要的张力”。

中国历史的科技方法尽管内容丰富、形式各异,却有一些共同的特点,具体表现为六个方面:勤于观察、善于推类、精于运数、明于求道、重于应用、长于辩证。从方法论上看,还共同遵循一个基本模式,由四个环节所构成:实际问题—概念方法—一般原理—实际问题。我国著名数学家吴文俊曾以中国古代的数学为例对这一“基本模式”作过如下概括:“我国的传统数学有它自己的体系与形式,有着它自身的发展途径与独到的思想体系……古代数学基本上遵循了一条从生产实践中提炼出数学问题经过分析综合,形成概念与方法,并上升到理论指导,精炼成极少数一般性原理,并进一步应用于多种多样的不同问题的规律……以解决问题而不是以推理论证为主旨。”而这一“基本模式”又被应用于中国古代的天文学、算学、农学和医学这四大学科,认为它们确实都共同遵循这个一般方法论模式。

从现代意义上看,我国科技发展基本模式,基本上非常相似,甚至可以说,在一定程度上是完全相同的。例如,爱因斯坦把科学认识过程表述为:事实—概念—理论—事实。这便是所谓的“形式上的相似性。”因此,只要积极发挥和利用传统科学方法论的精华,在发挥和利用中进一步创新,便完全有可能在现代科学技术的发展中重放异彩,再立功勋。

我们将上述基本模式上升到当代科学哲学关于科学方法论研究的最新成果进行比较,发现两者也是毫不矛盾的,而且在重要的环节上完全一致。而这种注重解决实际问题的特点,正是当代科学方法论的理论核心。如科学哲学家波普尔把科技进步的方法论模式表述为:问题—尝试性解决—排除错误—问题。整个过程便是从问题出发,通过尝试性解决并排除错误,然后正确解决问题的过程。这一点很有意义,当代科学哲学以解决问题为理论核心的方法论模式,就是科学发现的方法论。

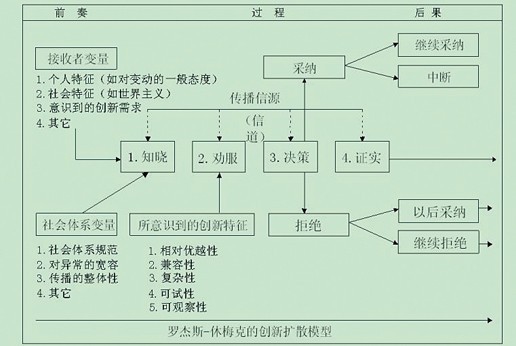

上面阐释的只是一般性的理论,具体到创新及其扩散的研究上,即将理论用于创新上的研究,当属美国学者罗杰斯(Everett M. Rogers)。他的著作《创新的扩散》(1962)可谓新科技传播研究的基础。1973年,他和休梅克(Charles F. Shoemaker)对这方面的研究做了有代表性的综合和分析。他们对创新扩散的过程进行了描述,认为其至少包含四个明显的环节:知晓—劝服—决策—证实。罗杰斯将创新扩散的受众分为五类:创新者、早期采用者、早期大众、晚期大众、落后者。下图便是罗杰斯-休梅克创新扩散的示意图。这对我们的创新机制的形成极具启发意义。

创新需要创新的内环境

战国时代,中国历史上曾出现过一段短暂的“百家争鸣”时代。然而,后来的中国历史上再也没有了这样的气象。汉代初构造起中央集权的政治架构,宣布了官方的意识形态,即废黜百家独尊儒术。自明朝以来,理学家朱熹的思想被作为官方的正统思想,建立起一套八股取士的制度等等。中国社会的本来特点就是趋于维持现状,再加上当时朝廷的极端高压和理学的注重内省的宇宙观,终于消灭了创新的可能这一态势。他们虽然在朝代更迭中有其正面的作用,即维护了中华文明的延续和发展,但同时压抑了人们的好奇心和创造力,结果便是导致了非理性的开明,其最大的特点便是体系内容忍。

从博弈论的角度看,基督教神学对待科学的态势属纳什的“非合作博弈”,而中国的传统思想则是冯诺伊曼的“合作博弈”。回到我们要讨论的创新主题,我们认为前者有利于创新,后者有利于发展。

要想从“合作博弈”转向“非合作博弈”,一方面需要宽松的人文环境,另一方面也离不开所谓的“创新的内环境”(milieux of innovation),因为创新是自由思想流动的产物。创新的内环境的概念指的是,社会组织分享同一企业文化与工具性目标的一整套特殊关系。它是创新要素非常重要的一个组成部分。形成“创新的内环境”需要以下三个条件:一是接触创新信息的来源;二是科研人员的大量储备;三是能够吸引风险投资的基础性科研成果。

具体一点,创新的内环境就是一整套将人力资源和资本潜力最大化的优化机制。这套机制是一整套环环相扣的运作系统,其主要方向是创新科技应用并形成具有自己独立知识产权的品牌,从而形成技术推动型经济。新机制的主要推动支柱是年轻的创业团队,这些人具有创造性以及相应的创新的活力和动力。他们所建立的是更具有速度、效益、灵活性的新型企业机制。能够通过风险投资来推动自主创新的发展,使创新理念在幼苗时期就能获得很大的资源。这种风险投资的新机制有一个合理的推出机制,能够通过股票市场调节来完成社会资源转移。

根据我们上面的分析,作为个体的中国人的素质并不差,但是由于我们传统文化中的非理性开明的态势使“创新的内环境”很难形成。正如有人所指出的,“亚洲文化不鼓励创新,主要是怕失败,失败不起。其实亚洲的年轻人并不比美国的年轻人怕失败,但社会因素和文化,总是让这些创新的人付出的代价太多,在亚洲失败要比在美国失败的代价高,美国人失败几次都没关系,且引以为荣。”我们认为,传统中非理性开明的心理积淀是很难在短时期内被超越的。因此,我们考虑当前的创新问题时,尤其是强调原始性创新时,一定要充分把握具体的“创新的内环境”的内涵,使中国在创新与发展之间保持一种必要的张力。