期刊-2010-10

冯伟忠——登上世界电力技术之巅的中国科学家

本刊记者吴浪 任晏黎

2010年10月01日

他,当年只有“文革”时期的初中文化,16岁进入电厂当学徒工,在电力技术领域工作了40年。

他,因破解高温蒸汽氧化导致的汽轮机叶片侵蚀及锅炉爆管这一世界难题,作为亚洲区的唯一代表站在了全球顶尖的伦敦电力论坛上。

他,通过一系列的科技创新和发明,把上海外高桥第三发电厂的两台百万千瓦超超临界机组做成了世界新标杆,287克/千瓦时、282克/千瓦时、280克/千瓦时……三年来,在机组负荷率仅为75%的情况下连年刷新供电煤耗世界最低纪录。按照2008年全国火电机组平均供电煤耗349克/千瓦时计算,每送出一度电比全国平均水平节约60克标准煤,一年可节煤85万吨,节省5亿元。

他,提出和领衔研发并组织实施了“零能耗脱硫”等11项世界首创技术、“超超临界机组参数和运行方式优化”等6项国内首创项目,刷新了18项行业纪录,使中国燃煤发电技术一举超越世界最先进水平。

他,就是享誉世界电力行业的著名科学家、国务院特殊津贴享受者,一个集科学家、教授、工程师及企业领导于一身的人——上海外高桥第三发电公司冯伟忠总经理

上海外高桥第三发电公司总经理冯伟忠

最初,我们的确无法想象:一个未受过正规教育的人,如何能够取得如此多的引领世界技术创新的成就,登上世界电力技术领域最高峰,在世界发电领域树起“中国标杆”。然而,仅仅一段开场交流,冯伟忠便打开了我们的想象之门:受到这样一种价值观影响的人生,他将向着怎样一个深度与广度延伸呢?眼前这个自信而热情的智者带给我们的惊喜与震撼远远多于那一串串直白的数字……

2008年1月15日,公司时任副总经理、现任总经理冯伟忠

作为上海市立功竞赛杰出人物之一受到市委书记俞正声(右一)的亲切会见

2009年10月21日,法国国家电力公司管理层参访“外三”

机会只给有准备的人

机会永远青睐有准备的人。这句话看起来很通俗,却是一个通过无数验证、亘古不变的真理。冯伟忠时刻铭记这句话,也在时刻准备着。所以,当机会来临的时候,他能够抓住机会,所以成功绝非偶然。

“我很幸运,我赶上了一个好时代。并且,我是一个有准备的人。”采访中,冯伟忠不断地向我们强调这么一句话。

改革开放以来,中国经济以惊人的速度发展,同时也带动了中国电力的大发展,势必也带来了电力技术的大发展以及电力人才的成长;加之本世纪初我国电力系统体制改革,所释放的生产力也为冯伟忠进行技术创新提供了动力与空间;如今,国际节能减排大趋势以及国内自主创新主旋律无时无刻不在影响着各个行业。的确,仅仅对于电力行业而言,这些都是千载难逢的发展机遇。然而,经历并享受这样一种机遇的人何止千万,能够一直在准备着并能一把抓住机会的人,冯伟忠算得上是其中的佼佼者。

1971年,年仅16岁的冯伟忠来到上海市崇明发电厂检修车间热工仪表班当学徒。父亲嘱咐他:“不要只看到眼前的形势,要看到20年以后。如果没有足够的科学知识,你的人生和事业就不会有前途。”父亲的话犹如醍醐灌顶,他给自己定了一个“远大理想”:要当中国电力部的总工程师。

“人有了目标以后,就会去找自身的差距,然后再思考应该怎么做。虽然我给自己定了一个看似非常遥远的目标,正因如此,我也更知道自己该怎么去学习。”一个小小的学徒工,竟给自己定下如此“远大”目标,说出来可能会被人认为是痴人说梦吧!可是,冯伟忠想到的是:一个想做元帅的士兵,才会有不一样的学习态度、做事方法以及勇敢程度。毫无疑问,当时,他就是一个想要做元帅的士兵!

马克思说过,在科学的道路上,没有平坦的大路可走,只有在崎岖小路的攀登上不畏劳苦的人,才有希望达到光辉的顶点。在崇明发电厂,没有太多文化基础的冯伟忠在接触具体技术上,看不懂说明书是很自然的。可是,不能因为看不懂就不学技术不操作仪表啊,怎么办?只有自学这一条路。从此,他开始踏上了漫漫自学之路。在那个年代,书店里的书并不多,冯伟忠只能到旧书店淘书。一开始淘回来一些专业书,可是太专业,他看不懂,只得找更基础的书。为了看懂与电力相关的如工程、机械、测量、控制、汽轮机、锅炉、电气等专业的书籍,他不断自学数学、物理及其他相关的专业基础知识,乃至当年一本《高等数学习题集》,他就曾翻来覆去做了五遍,相关的数学公式都能推导自如。如今,他的数学造诣远高于一般院校的数学教授。上世纪80年代初,由于搞技术革新需要用到计算机,可是英语是一大难题。冯伟忠于是就利用坐船、坐车、吃饭等一切可利用的时间学习英语,几十年坚持下来,他能用一口流利的英语在国际学术殿堂作报告。在近40年如一日孜孜不倦的自学道路上,他就这么一本一本书“啃”过来,为自己的科研奠定了坚实的理论基础。

上海外高桥第三发电有限责任公司正面全景

科技创新是一种历史责任

创新是需要动力的,强烈的历史责任感便是激发冯伟忠科技创新的一种巨大原动力。过去,中国电力技术总是亦步亦趋,跟随国外,走的是引进的道路。为什么我们总在提缩小差距而不能去超越呢?冯伟忠心里暗暗较劲,他愿意承担起这个历史责任,并付诸实践。

作为缓解上海“十一五”期间电力供需矛盾、实现节能减排目标的关键项目,外高桥第三发电公司要建设两台国内单机容量最大、参数最高的100万千瓦国产超超临界燃煤发电机组,2005年开工,2008年全部投产。在工程建设过程中,投资方之一的负责人来察看现场。冯伟忠作为项目执行者,向其阐述了他的“责任论”,得到了现场领导的一致肯定。冯伟中说:“做好超超临界项目,我的第一个责任是保证投资方的投资回报,保障社会电力供应;第二个责任是一个历史责任,我们作为国内第一批做超超临界的项目,必须在技术上超过国外进口的超临界机组,这样才对得起国家花那么多钱,对得起超超临界技术国产化的任务。无论从民族还是科技创新方面来看,第二个责任比第一个责任意义更重大。”

秉承着巨大的历史责任感,冯伟忠带领科研团队攻克了“零能耗脱硫”等11项世界首创技术和“超超临界机组参数和运行方式优化”等6项国内首创项目。2009年,“外三”以供电煤耗282克/千瓦时的业绩,刷新了冯伟忠2008年创造的287克/千瓦时的供电煤耗世界纪录,在世界电力行业树起了“中国标杆”,向世界宣告了中国在电力技术领域做到了世界第一。而据冯伟忠透露,今年“外三”的供电煤耗记录将再次被刷新,达到280克/千瓦时以内。

在冯伟忠的印象中,有一件事情对他的触动非常深,这件事也更激发了他的责任感以及创新欲。1998年底,“外二”从德国引进两台90万发电机组,当时冯伟忠还在“外二”工作,作为技术总负责人参与此次合同谈判。因为技术先进,德国人在谈判中表现得非常自信甚至傲慢,冯伟忠也确实感觉到了差距。这个差距使得冯伟忠不服输的性格充分展示。从项目谈判到建成的6年时间里,冯伟忠利用一切机会学习研究了6年,通过逆向分析法将德方的技术完全研究透彻。由于当时世界上如此先进的机组也没几台,德方的技术也不是很成熟.在项目建设过程中曾发生了不少问题,有些甚至十分棘手,但到了冯伟忠手里却总能迎刃而解。如二期工程在第一台锅炉点火冲管时,现场发生了意想不到的临冲管爆管事故。就在国内外专家一筹莫展、对事故原因莫衷一是时,冯伟忠仅用短短7天时间就分析出了管系振动的源头,独创性地提出了管壁压力共振理论和事故分析物理模型,并用数学方法进行了严谨的证明,得到了中外专家的一致认可,并据此马上修改了临冲管设计,使其后的冲管得以顺利实施,最终使机组提前11天并网发电。因此,到工程后期,德国专家遇到问题反而要向冯伟忠请教,此时,他们显得非常谦卑和尊敬,冯伟忠作为中国人的自豪感油然而生。

众所周知,德国西门子在电力技术方面是国际领先的。但是,冯伟忠对西门子设计的汽轮机照样“开刀”,进行参数和控制方式等优化,全年节煤约3.6万吨。在他的创新过程中,许多大胆的改动,连供应商都会惊得直冒冷汗,甚至以“后果自负”施压,但最终结果却令他们惊叹连连。2009年初,西门子发电部新任总裁出访中国,点名要参观外高桥三厂。由于技术的不断突破与创新,如今,在德国以及其他国家电力行业中,冯伟忠已然成为了一位偶像级的人物。

原始创新三要素

“‘外三’实践了自主创新这条路的可行性。”对于一个在工业技术领域一直未能超越西方的国家而言,“外三”在发电技术领域取得的成就无疑是值得中国人引以自豪的。

随着改革开放的深入,我们与西方国家在技术领域的差距不断缩小,甚至已经到了能够超越的阶段。但是如何才能超越呢?走仿造、“山寨”的道路无疑是没有希望的,那就只有自主创新。冯伟忠看到了这一点,也意识到了自主创新的重要性。于是,在“外三”,他充分地实践着。也由于他在“外三”担任行政一把手职务,使得他在创新的过程中并未受到行政与技术“两张皮”的困扰,源源不断的原始创新得以实现。当然,这只是冯伟忠进行原始创新的一个有利的外在条件。而真正使得“外三”的技术创新能够代表中国力量占据世界第一位置的,是其对原始创新的深入理解与升华。

在冯伟忠看来,进行原始创新,有三大要素不可或缺。

一是知识的跨度。随着科学技术的发展,一项技术单凭某一个专业领域知识就能突破的时代已经过去了。当今世界,各个专业领域的研究者以及论文、书籍多如牛毛,专业研究的不断深入也使得其突破空间减小,而从系统性方面寻求突破不失为一种途径,这就需要非常全面的知识了,也就是所谓的知识的跨度。没有经过正规院校的全日制学习对于冯伟忠而言可能是一种缺憾,可是塞翁失马焉知非福,这种缺憾逼着他不断地自学,并造就了他非凡的自学能力,另外这种缺憾也使得其在涉猎众多专业知识领域的时候毫无限制。上世纪80年代初,冯伟忠在函大学习热能动力,后来又加学电气专业。这样一来,他把控制、汽轮机、锅炉、电气等电厂的主要专业全打通了,又有实践经验,又在管理岗位上,很多系统性的、看似解决不了的问题到他手里就变得很容易了。虽然那时的创新量还较小,但是那种跨越却是质的飞跃。在冯伟忠看来,要达到多专业、大深度的境界,必须要付出几十年的努力,需要牺牲绝大部分的业余时间和节假日,持之以恒地沉下心来学习和研究。他之所以能取得成功,也与改革开放后浓郁的追求科技进步、人生价值以及淡泊名利的社会氛围有关。

二是理论的深入。“理论研究的深入是开启创新之门的金钥匙”,冯伟忠认为,只有理论才能指导未来、引导创新。电力行业是一个技术含量高、资金密集的行业,特别是特大型发电企业,社会影响大,做任何项目都不允许失败。冯伟忠对这一点了然于心,回过头看,他所做的项目,无论大小,都是一次性取得成功。也许有人会想,在很多科学技术领域,会先有理论框架,再有试验模型,在诸多的失败中找出问题完善以后才能形成可实施方案。可是在冯伟忠手里却没有这些中间过程,他所主持的许多重大技术难题的解决和一系列重大科技创新项目的实现都是一步到位,一次成功。当然,成功的背后,除了付出的是比常人多十倍百倍的努力以外,就是因为他有深厚的理论功底,能用理论解决问题。很早的时候,冯伟忠的二哥(复旦大学理论物理专业博士)就告诉了他理论物理在解决问题中的重要性。既然理论物理的特点就是用数学方法解决物理问题,那么我为什么不能用理论及数学方法来解决技术问题甚至创新呢?冯伟忠开始在自己心里盘算着。电力行业发展了一百多年,积累了非常深厚的理论基础,这也为冯伟忠运用理论进行创新提供了条件。上世纪80年代,冯伟忠负责崇明电力公司14号背压机组改造为国内首台双轴汽轮发电机组时,就硬是凭一台可编程的袖珍计算器和一台相当于“086”水平的计算机,在当时国内技术储备为零的情况下,搞起物理和数学建模和仿真,独自完成了其中“双轴机组的启动和同步”与“双轴机组的超速控制”两大关键技术的仿真论证,使项目仅用1000万元就成功实施,而每年的回报则高达500多万元。这套国内最早的双轴汽轮发电机组,至今仍在上海崇明岛上正常送电。迄今为止,冯伟忠所有的技术创新都是先有理论突破,然后通过计算论证甚至数学仿真进行方案策划、调整和完善,而后就直接投入应用。在外高桥工程期间,对于现场遇到的一些棘手技术问题,冯伟忠竟用数学方法进行求解,并直接用微分方程的解给出现场解决方案,这种“绝活”令中外专家叹为观止。

三是理论与实践的结合。“没有理论就无法在科学技术上取得突破,也提不出创新的概念;而没有丰富的实践经验就无法判断创新概念的可操作性,毫无疑问,没有实践也做不出创新成果。”由于冯伟忠有着深厚的多学科理论基础,在看问题的时候,他往往看得比别人更深刻;且由于长期担任领导的经历,更使得他善于从系统的高度,并采用理论的方法观察、分析和解决问题;而重要的是他又有着丰富的实践经验,因此解决问题的速度就更快,从而又积累了更多的经验和理论知识。如此一来,通过理论和实践的有机融合和相互促进,原始创新也就喷涌而出了。在“外三”项目中,为大幅度减少锅炉启动用油并解决锅炉的低负荷稳燃问题,他受中医系统理论的启发,并未从锅炉燃烧系统着手,而是在锅炉之外的热力系统动手术,结果竟创造了奇迹—启动用油下降了一个数量级,锅炉最低断油稳燃负荷小于20%。

理论和实践的高度融合和相互促进,催生出了累累硕果,而冯伟忠又是个善于总结并勤于笔耕的人,为让这些成果和知识与更多的同行共享,到目前为止,他已在国内外发表了40多篇科技论文。他的这些论文,在行业内非常热门,往往文章一发表,许多人就急切地在网上进行下载。有一次他在国外一作完报告,许多老外就围着他问这问那,还告诉他,他们都在收集他的论文。

产学研结合是科学技术发展和产品创新的一个客观规律。一般情况下,科学家负责理论研究、科研院所负责实验研究、企业负责产业化,这需要多方协调。但是,在冯伟忠身上,他已然打通了一条产学研及多学科协同的链条,集科学家、工程师及企业领导于一身,从而使一系列的重大科技突破和创新得以如此高效的实现。当然,这是由于他所处的环境不受科研体制的约束,撇开体制问题,一个人要达到这样一种境界,除了天资,还要比别人花费更多的时间、付出十倍乃至百倍的努力。

通常对于一个科学家,在他的一生中,只要在其研究领域内能解决一个世界性难题就能功成名就;但是,在冯伟忠这里,发电业公认的诸如“固体颗粒侵蚀(SPE)”等一个个世界级难题,有些还是目前一些大学、科研院所正投入巨资和人力进行攻关的重点课题,竟能被他“批量”攻破,确实令人惊叹,发人深省。

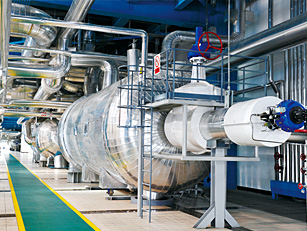

国内首台安装脱硝系统的百万千瓦机组

1000MW汽轮发电机组

世界最大单列卧式高压加热器

持续创新领跑世界

冯伟忠所取得的巨大成就引起了国内外的广泛关注,好评如潮。华尔街日报以《世界效率最高的的发电厂在上海》予以了报道。英、美、法、日、德、澳、俄罗斯、印度、巴西、韩国、土耳其等许多国家火电行业的总裁、专家等也络绎不绝地参访了“外三”。近日,在日本东京举行的“中日节能、环保综合论坛”上,当冯伟忠作完《上海外高桥第三发电厂1000MW超超临界机组的节能优化与创新》的报告后,日方会议主持人评论道:“对于‘外三’达到如此高的技术水平感到震惊。”

但是,他并没有就此止步。他更看重的是未来的科技创新,而不是已经完成的项目。为了进一步挖掘现有发电技术的节能潜力,不断提升现有机组的能效水平,目前,冯伟忠又有一批新的重大节能环保方面的创新技术完成了前期研究和项目策划。其中世界首创的“弹性回热技术”项目已完成系统设计和项目准备,并已在目前的机组大修中予以实施。该技术将能使脱硝(SCR)系统不再需要在低负荷下退出运行,显著提升了机组的环保水平;与此同时,还能使机组的低负荷运行效率有所提高;此外,还能进一步改善机组的调频响应特性等。另外,明年及2012年,将还有新的节能创新技术将结合机组检修分批实施。届时,“外三”两台机组的节能环保水平还将不断提升。

事实上,冯伟忠并不满足于仅仅对机组进行的改良性创新,而是全方位的突破、百分百的原创。为了真正改变国内电力工业对美、日、欧发达国家亦步亦趋的历史,冯伟忠正在推进“一种新型汽轮发电机组”科技创新项目。

目前,有一种设想是,将火电厂蒸汽温度提升到700摄氏度。国外也已进行了10多年研究,但直至目前尚无法突破材料技术及昂贵的造价瓶颈等制约。

冯伟忠的“一种新型汽轮发电机组”的设计创新,巧妙地绕开了上述问题。该项技术可以在现有的材料和技术平台上,使机组在单位造价不变的前提下,能耗再降约5%。既能突破下一代更高参数大容量的高效超临界机组的发展瓶颈,又可为亚临界、超临界机组的升级改造提供新的思路。目前,这一项目已获得国家专利授权并正在申请国际专利。不少国外发电装备制造巨头已表现出强烈的合作意向。

据估算,若该项目得以实现,届时将能建成单机容量约130万千瓦等级的更高效、低碳的燃煤发电机组,这将使中国成为世界火力发电技术的领跑者。

事实上,自冯伟忠取得一系列的成就后,他有着很多机会追求高职位、高薪水,可是,他依然选择了在企业做技术创新。他认为,国内不缺做“高官”的人,但缺真正愿意潜心做科研,并能取得突破的人,更缺少能将科研成果的应用落到实处的人。每个人都有自己的价值观,冯伟忠认为,就自身的优势,不如在一线踏踏实实地做些科学研究和技术创新,多出成果,这样能为中国和世界的电力技术进步做出更多的贡献。如今,外高桥第三发电有限责任公司已成为全球燃煤发电行业的效率新标杆,而冯伟忠的创新成果与计划远远不止这些。

如果没有对科学技术的执着与热爱,冯伟忠不会坚持自学40年,涉猎众多专业领域与学科;如果没有对理论的深入理解与运用,冯伟忠不会如此自信、大刀阔斧地进行技术创新与改造;如果没有承担社会责任的勇气与胸怀,冯伟忠不会有攀登电力节能减排最高峰的动力与支撑;如果没有淡泊名利的精神与精神的沉淀,冯伟忠不会放弃高官厚禄而甘于在科学的道路上历尽坎坷。因为没有“如果”,所以冯伟忠做到了。

工作中的冯伟忠

自学之路虽然走得很艰苦,但是所培养出来的能力是现在很多人所不具备并且无法想象的。一个是自学能力,快速把握问题并迅速找到解决方案的学习和研究能力。第二个是面对挫折和困难的积极心态。事情往往有两面性,在困难面前,如果你解决它、跨过去,你就提升到了一种新的高度、学到了新的东西、积累了新的经验。用这两个能力面对并战胜工作和科研中遇到的各种挑战,我屡试不爽。

很多时候你不能选择环境,你能选择的只有自己的心态和方法。

人生有一个能够施展自己才能的舞台才是最重要的。如果我是一个优秀的芭蕾舞演员,我不会去追求做一个团长。

我不去跟别人比,我只会跟自己比,不断地超越自己,昨天的我就是我今天的竞争对象。

第一名定律:一个人必须要有第一名的学识才能考到第一名,因为他没有地方去抄。我们要做到世界第一,一定要研发世界领先的原创技术,你要是仅会“山寨”,那永远成不了第一。

21世纪,智慧比知识更重要。智慧能让知识运用得更灵活、更有效。

——冯伟忠