期刊-2010-11

我是如何创新的

文李国坤

2010年11月01日

什么是创新?

创新是以新思维、新发明和新描述为特征的一种概念化过程。它起源于拉丁语,原意有三层含义:第一,更新;第二,创造新的东西;第三,改变。创新是人类特有的认识能力和实践能力,是人类主观能动性的高级表现形式,是推动民族进步和社会发展的不竭动力

李国坤教授2010年近照

引言

2010年10月18日,《中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议公报》(以下简称《公报》)发表。对于“十一五”期间党领导全国人民取得的巨大成就我感到由衷的高兴;对于“十二五”规划,我作为一名科技工作者,对科技将有大发展感到兴奋。

《公报》中说,“以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,深化改革开放,保障和改善民生”,“坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑”,“经济结构的战略性调整”,“改造提升制造业,培育发展战略性新兴产业”,“要深入实施科教兴国战略和人才强国战略,加快建设创新型国家,增加科技创新能力”。我作为一个在第一线从事研究工作50多年的科技工作者,感到这些政策很及时、很正确,这是第二个科学的春天。

在改革开放的前30多年,我国与发达国家差距太大,跟踪、仿制是由当时条件所决定的。现在,我们必须像《公报》中所说的,加快转变经济发展方式,而转变发展方式的重要支撑就是创新。下面试举几例,说明加快转变发展方式的必要性。

(一)据有关资料介绍,我国有些高科技产业生产的产品核心技术在国外,我国只获得2%~3%的加工费或利润,西方却拿走了25%的利润。而且生产中的污染在国内,高能耗在国内。

(二)据介绍,我国大型风机缺乏自主知识产权,向国外买图纸不仅价格高,还不允许改图纸。国外风中沙少,因而其轴承不适合我国有些地区风中沙多的情况。

(三)30多年前,我已经开始从事稀土永磁器件研发推广。当时我就认为,我国稀土储量虽然占世界储量80%左右,但也不应卖或应少卖稀土原料。一则是因为稀土原料的生产对环境有污染;另外一方面,日本等国将稀土廉价买去,利用这些稀土研制出高科技产品,成百倍地赚我们的钱,甚至还用在威胁别国的军事装备上。我国虽有丰富的稀土资源,但没有变成良好的经济效益。

现在我国稀土储量仅为世界的35%,我们应该对以前把稀土当沙子一样出口进行反思。作为一个稀土高端产品的研制者和推广者,我呼吁我国应逐渐减少甚至不出口稀土原料。

(四)前年在“中美绿色能源论坛”上,对美国人大量鼓吹买中国的太阳能板,我当即指出硅太阳能板高能耗、有污染,我们把成品的绿色硅太阳能板卖给国外,却把能耗、污染留在国内,反被指责我们耗能多、污染严重。我们应自产自用,或者开发能耗低、污染少的光伏器件。

培育节能减排、环保、绿色、可持续发展的企业是我们的责任和使命。我们科技工作者以及我国那些高污染、高能耗、技术含量低、生产利润低的产业,应通过科研、通过开发创新技术改造提升,提高产业核心竞争力。在这方面,我们要做好创新工作和产业化工作。

1977年我得知稀土永磁后,即下定决心研究其终端高科技产品。先是从基础研究开始,研究稀土磁路,其后提出基本理论“静磁能论”,发明拉推磁路技术,研究出十多种创新器件,其创新度大大超过1947年发明磁传动的HMD公司的磁传动技术。上述理论技术应用于航天工业等多个高科技领域,对于提升传统产业收效明显,因而发展出多个高科技的磁力泵等企业,如丹东克隆集团、杭州大路实业有限公司、深圳科捷磁力机械有限公司以及与湖南中科恒源科技股份有限公司合作研制的绿色产品—全永磁悬浮风力发电机。

真正去实施创新、实施产业化才有助于更好更快地推进科教兴国、人才强国、建设创新型国家进程。现在是创新的黄金时期,如果说工业经济信息化时代我国与国际差距太大,那么绿色低碳经济时代我们与西方基本接近。19世纪是英国科技先进,20世纪是美国科技先进,21世纪可能是我们有13亿多人口的中国先进。中国也可能出现自己的牛顿、爱因斯坦、爱迪生、比尔•盖茨。

创新也要寻找适合自己的方法,为了把我的创新及产业化经验介绍给大家,我写出此文,与大家共勉。

一、创新,出领先出效益

创新对我国现在及未来至关重要。创新的首要任务是选题,选什么题好呢?应选国家需要、市场需要和符合邓小平同志所说的“三个面向”的题目,即面向现代化、面向世界、面向未来(对基础研究者来说,应选认识自然现象、自然规律的题目);而且在选题时,要扬长避短,适合自己的题目才是最好的题目。

1958年,我主动要求到艰苦的兰州工作,如今已52年有余。一直坚持在科研第一线的我,在永磁力学的理论、技术、专利产品的研发及产业化方面做出了系统的、系列的创新:拥有7项国际领先的理论和技术创新以及包括美国发明专利在内的47项专利。更为可喜的是主要创新产品均已实现产业化,给社会带来几千人的就业机会。转让的企业的产值几十亿元,年产量近十万台,有的专利成果产品已应用25年,效果良好。

下面以中科恒源作为我的理论、技术、专利产品产业化案例来谈谈创新是如何出领先出效益的。

2004年10月起,中科恒源技术总监谢丹平4次来电,邀请我参加他们即将开题的全永磁悬浮风力发电机的研发。说是从网上查到的众多专家中,经过优选,认为我是能完成全永磁悬浮(全永磁准悬浮的简称)的人。我认为自己从来没看过风力发电方面的资料,不懂风力发电,更谈不上进行技术创新。但风力发电这个可再生能源项目是国家和世界发展方向,我从1958年起一直从事节能、减排、环保、低碳项目,几经斟酌,我决心试一试。

2005年4月中旬,我来到广州中科恒源,对项目筹备组的同志说我不懂风力发电,做出成果来的可能性为零。但是谢丹平、卢建之、曾智勇等同志说,成功与否都不要求赔偿。他们和中科院广东分院陈勇院长的大力支持,使我卸掉了思想包袱轻装上阵。

我们的主要任务是大力降低风力发电机启动风速、提高效率。我用“静磁能理论”作为指导,并选取磁路最佳工作点,将选用的普通机型的启动风速从3.5米/秒降至1.8米/秒。从2005年5月起,我和十多个同志用三个多月时间,以李氏拉推磁路理论作指导,将机械轴承的承受力用75%的磁力悬浮,又将启动风速降低至1.5米/秒,即降低磁阻力矩,降低总阻力矩中的85%之后,又用全永磁悬浮降低总阻力矩中的15%的比例。2005年8月做出第一个样机带到广州中科院广州能源所,向视察该所的路甬祥院长汇报,并得到“100分”的鼓励与赞赏。

2005年国庆节期间,我用“静磁能论”阐述永磁电机的制动转矩(即磁阻力矩)并将启动阻力矩大幅度降低,使启动阻力矩为国家规定值的1/12,启动风速从3.5米/秒降至1.5米/秒。这可以说是一项巨大的原始创新,在5个月内,从技术上可能性为零到百分之百地做出成果。

这项成果于2005年年底完成鉴定,2006年5月31日完成投产。2006年9月,入选“世界十大绿色发明”(当年中国仅此项入选);2007年获“第35届日内瓦国际发明博览会”最高奖特别金奖;2009年获得联合国工业发展组织等8个组织共同主办评出的全球可再生能源领域最具投资价值的十大领先技术“蓝天奖”。

经过2009年初南方雪灾及多次台风,系统保持稳定运行。产品十分畅销,得到用户的好评,每年的产值及利润快速增长,从开始预计的零经济效益变为高经济效益。到目前为止,产品已销往30多个国家及地区,已成为全世界小型风机的领先技术,小型风机产能世界第一。

2010年3月2日,在中央电视台新闻联播中,做了“海南三亚:建设低碳生活,打造生态高地”的报道,高度评价了中科恒源风光互补路灯在低碳节能中的作用,后分别在朝闻天下、午间新闻等多个节目中做了多方面报道。在海南三亚海棠湾的2000盏风光互补路灯成为向众多国内外游客展示中国低碳经济形象的亮丽风景线。

在高新技术领域,仿制、跟踪只能屈居人后且经济效益低下,只有自主创新才能占据领先地位,而且可以创造很好的经济和社会效益。因而国家制定自主创新、科教兴国的政策是很正确的。

要创新,这已成为大家的共识,但如何创新却是很难的。下面我继续谈我52年做创新工作的一些体会,希望对大家有所启发。

2003年李国坤教授与闻淑英教授在伟人孙中山故居

二、创新的先决条件是创新者的高尚人格

真正的有益于人民的创新,都要经过长期艰苦的研发工作才能成功。那些追名逐利、急功近利者也许能发表一些经不起实践检验的“论文”。只有那些为建设创新型国家、为中华民族的伟大复兴而奋斗,为科学而奋斗,有贡献精神的人才能作出大的创新;只有那些立志造福人类,勤奋、坚韧、能吃大苦、坚持创新、不计个人名利的人才可能取得一定的成就。

法拉第经过十年科研发明电磁感应,并使之成为发电的基础理论;爱迪生经过几千次失败才发明了白炽灯;伟大科学家麦克斯韦去世九年后,1888年赫兹用实验证实后才得以承认他所预言的电磁波真正存在。麦克斯韦在世时,未从他的伟大创新中获得任何好处,可是他的理论经过后来许多科学家、发明家的发展,为人类带来了美好的信息化时代。

一个创新者的人生,不应以追求名利为主要目标,而应追求多做贡献,多出创新成果。因此,我以“爱国、爱民、贡献、创新、合作、争先”作为我们的企业文化,去培养更多的创新人才。

三、创新的基础是深刻学懂本课题已有知识

我曾遇到不少发明家,他们不懂恩肖定理却做推翻恩肖定理的课题,失败是必然的。

1983年,一位42岁的中年男士向我叙述他20多年研究“磁动机”的艰难经历。我给他讲我的“静磁能理论”,我说您的实验是转一圈,能从静磁能高自动走向静磁能低,就像山上的水流向下面,能利用的能量只有一次,早在1980年左右有一个留美华人发明家林安东,自称已发明“磁动机”轿车,已申请几项专利,已行驶500公里。我说您即使做出来,也在林安东之后十年,不算发明,而且林安东的我也不信。我给他几本书让他认真学习,围绕他在工厂的实际工作,做一些适合于他的技术革新。20年后,我见到他时,他说他上次和我见面后又做过几年“磁动机”,因无法多圈自动转动而停止。他后来确实做成多项技术革新。

按我的经验,必须深刻学懂本课题的已有知识才有对本课题创新的可能。孔子说过“温故而知新”,伟大科学家牛顿也说过要“站在巨人肩上”,也就是要站在本课题的现有知识上,这是基础。因此,不要认为创新就是个人的苦思苦想,也不能有碰运气心理;而要在较全面的收集尽资料、深刻理解的基础上,才能有所创造。

科技一直在发展,因而应活到老、学到老。

学习是重要的,但作为一个创新者又不能把已有知识作为终点,而是作为基础、作为起点。应进一步深入思考、深入探讨,寻求更优方案,寻求创新方案。

1958年10月,单位分配给我的科研课题是研制一个几十吨(包括控制系统)的大电磁铁。在当时,比这小得多的电磁铁大多还从国外进口。这项工作有多项指标,这里我只介绍我在其中的重大创新点。当时5吨以上的大电磁铁均用水冷,10吨以上的大电磁铁则用的是铜管内通水冷却外面包上纱包线绝缘的方案,这也是金建中等资深学部委员推荐的方案。但是因当时兰州的自来水有时有泥沙,有时又会停水,水冷方案每天要耗水几十吨,又要作储水的装备,再加上资金、位置等条件限制,显然行不通。从而促使我创新出一直处于国内外领先的节能节水型大电磁铁。

我是按下面的程序完成创新的。

(一)认真学习电磁铁温升、发热、散热、冷却的知识。经过5个月的学习后,我找到一组有关的公式:△t=A/K•S,式中△t为线圈表面温升,A为电磁铁线圈产生的电阻热功率,K为散热系数,S为线圈散热面积。

(二)深刻分析以上公式,找出创新方案。

1.有关A的取法的合理性:关于A,我查出对于一个电磁铁来说,其功耗与铜重是在一定值之间,功耗大则铜重小。我发现当时的取法极不合理,原因是一些进口的大电磁铁均取高电流密度J=5A/mm2~10A/mm2,我国的采购者认为其体积小、先进,实际上生产方省下很多铜和加工费,可是把电阻增大、功率增大,给使用者带来的是高能耗,用水冷则高水耗,包括要用到冷却系统、储水系统、冷却水控制系统等,这些综合起来的耗费是节省的铜的好几倍。

我提出的大电磁铁第一个创新点是,我认为累积起来使用1000小时内用铜多功耗少,但1000小时以上时(比如我们设计的磁铁设计寿命十万小时以上)就不应采用传统方法,而应采用比其小几倍的电流密度,多用铜少用电,费用低几十倍,而且节电、节水。

2.我认为将线圈做成四层可使散热面积S增大至4倍。

以上两点创新使温升降低到原来的1/10,于是采用空气自然冷却取代水冷方案,每年节电3兆瓦,节水几千吨。

我以合理的计算和推理的创新方案,得到金建中等资深学部委员和专家的支持,单位抽调20多名职工全力备战,于1962年完成该大电磁铁。经过叶龙飞等专家的几个月测试,温升比允许值还低,磁场等十几个参数均超过要求。

因为在这个项目中的巨大创新,我被评为中国科学院驻兰各所的“百日红”突击手,并被金建中称为“年轻的电磁铁专家”。

还值得一提的是,三年自然灾害时期,许多科研工作都停了下来,按所里一位领导的说法:“首先要保命”。我自己饿着,每月还要想办法给父母换上几斤粮票寄回去。当大电磁铁工作完成后的第二天我接到通知,说我在3个月前已经三度浮肿,必须尽快回老家养病。

后来我将节能型大电磁铁做过很多台。在相同情况下,每台能耗均在国外进口大电磁铁的1/2至1/5以下。1994年10月22日,世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者丁肇中参观我给山东招远永磁生产线做的几台大电磁铁的生产线后,甚为称赞,并题词“世界级标准和成就”。

四、多问一个“为什么”,用实践检验真理,获得创新

基础科学的创新要经得住测试检验、应用检验和实践证明。应用科学则必须应用,特别是产业化。经得住实践、应用,才有科学价值及实际价值。

1979年,航天部510所承担的“通讯卫星消旋轴承试验工作”采用传统机械动密封,经两年多试验,与总体部“连续维持三个月加速寿命”的要求相差甚远。这个工作跟不上,势必拖部里整个通讯卫星工作的后腿,所领导对此压力很大。此时我迎着困难上,承担起用磁传动密封取代机械密封的研制工作。

当时整个系统是早已加工好的,按1947年英国人HMD公司发明的分散型磁路,传动力差得很远。整个系统不锈钢板壁达5mm厚,而需要密封的部件又很小,我认识到不仅不能用传统的机械动密封,而且也不能用传统的分散型磁传动。因而,必须用创新的磁传动去完成型号任务,其风险之大可想而知—不成,我吃大亏;若成功则利国利民。于是,1979年3月中旬,我把五岁多的小儿子送到广东肇庆上幼儿园,自己则在工厂加班加点工作。

我深思后认为分散型间距太大,过去低矫顽力不能将N、S紧靠,现在高矫顽力稀土永磁可以紧靠。于是我将N极与S极之间的间距δ从比磁极宽缩小至δ=0后,奇怪的事情发生了:力距T=F•R,F为单位面积的磁作用力,R为作用半径,R减小,T按照常理也应减小,但测出来的T值却变得大的多。

为了验证实验的准确性,我让其他同志多方检测,结果和我测得的一样。时值“实践是检验真理的唯一标准”的大讨论之后,我说实验是准确的,我敢承担责任,但课题组认为结果违反常规,课题组负不起责任。争论之后,课题组组长向所领导请示,回答是三天内若无理论解释停掉课题。

我在三天之内提出拉推磁路的论点。我认为以前分散型时N对S有拉力,而S对S的推力推不下去,当用紧靠排列时则有拉力再加推力,有用力变为两倍,磁极面积增加一倍,即相同体积的拉推磁路为分散型磁路的力矩的4倍,而且产生涡流的不利磁场85%相抵消。第三天,也就是1979年5月19日,我的上述推论在100多人观看的肇庆高跃真空厂实验现场得到证实。后这一理论相继得到510所所长、航天部总工金建中,五院院长孙家栋,航天部副部长任新民的支持。周向拉推磁路磁传动较好地解决了上述难题,后来用于航天部的另外一个型号任务上,并列为航天部重要民品。该轴承试验系统连续运转12年,是要求寿命(连续运转3个月)的48倍。

1980年,负责研制分子束外延的机械总设计、510所的机械专家李希宁来电报说,已研制两年多的直线传动器无法运转,我立即写信让他在轴向作拉推型传动,按这种做法半月内即获成功。

五、本质上深入创新,提出“静磁能论”

正如我看过的《科学研究的艺术》一书中所说科学是回答“是什么,为什么”,技术是回答“做什么,怎么做”。我在创新上经常以此来深入思考创新中的具体问题。

我认为磁传动力固然可以用磁回路力图回路中磁阻小解释,但我提出用分散型的主动盘、从动盘全是同极,主、从动磁极不形成磁回路照样能做成推力磁传动,经实验证实和N、S作成的拉力型磁传动磁力矩接近。我提出原始创新型理论静磁能论,其要点是异极相对N对S为低静磁能,同极相对N对N或S对S为高静磁能,磁系统力图其静磁能最低。按这个理论我很快地总结出:需要往哪个方向进行力的传动就在哪个方向组成拉、推,很快地发明出原始创新的器件周向轴向磁力传动器。在分子束外延设备上使当时的设备提高了5倍的功效。广泛推广应用后,在高科技领域作出贡献。至此拉推磁路已完成的周向磁传动、轴向磁传动、周向轴向磁传动、磁阻尼器等的理论、技术、产品及产业化的创新,均处于国内外领先地位。

六、全面看问题,从而提出稀土永磁应用评价新论点

1980年左右在稀土永磁推广应用中存在的最大阻力是认为其性能虽好,但价格太贵,不宜推广。我认为当时国际流行的两种对稀土永磁应用的论点是片面的。这两种观点分别是:(一)成本/重量:每公斤第一代稀土永磁为传统永磁价格的几十倍至100多倍。(二)成本/单位磁能积:因稀土永磁每公斤的磁能积高而变为稀土永磁单位磁能积是传统永磁单位磁能积价格的10倍至几十倍。

我认为上述看法是片面的。因磁性材料的终端应用均是磁性器件的应用,因而应以“成本/磁性器件单位性能”作为应用评价。

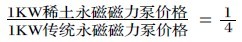

由此我总结出“成本/磁性器件单位性能”:我用很多磁性器件作比较,例如在一台11KW磁力泵中,磁性器件为其中的体积的1/5,用传统永磁的磁性材料价格为稀土永磁材料的1/50,但其他80%的非磁性材料因磁性材料的体积变大而相应变大,因此价格大增。其结果是11KW磁力泵: ,因而,我认为当时就应减少混合稀土出口,大力开发稀土永磁器件。这种观点对推广稀土永磁作出了贡献。

,因而,我认为当时就应减少混合稀土出口,大力开发稀土永磁器件。这种观点对推广稀土永磁作出了贡献。

七、本质地看问题,扬长避短,提出隔套新材料

磁传动的主要用途是用于动密封,做密封传动。所谓动密封就是在密封系统里有介质,而这些介质还要流动,甚至要向相当高的地方流动,这就需要靠电动机驱动,而电动机又不能置于有害介质中,所以以前采用机械式的机械动密封。但是因动与密封有矛盾,所以,动密封其实是有漏密封。尽管国际上严格控制其泄漏量,但一个规模较大的化工厂、炼油厂就有数万台泵,光是“跑、冒、滴、漏”就会造成很大的污染。而磁传动变动密封为静密封,动力是靠磁场能通过空气和非金属隔套传动,密封用很好密封的静密封,因而磁力泵、磁力釜完全不泄漏。磁力泵、磁力釜是能防止“跑、冒、滴、漏”的环保型高科技泵、釜,广泛应用于石油、化工、低温、科研、环保等行业。

1980年前后,我的磁力泵研制达到7.5KW左右的水平。我从利国利民的角度出发,主动承担起大功率、低温升、高扬程磁力泵的研制。

我采用先进的李氏拉推磁路理论,使同体积力矩增大4倍,介质损耗大为减小。当时我认为应进一步减小涡流。经过深入探讨推导出拉推磁传动的涡流公式,我得出增大隔套材料的电阻率和许用应力而减小厚度可减小涡流的方法,用TC4钛合金将涡流减至原来的1/4左右,很快地研制出磁力泵世界三大难题中的两个:低温升、含铁粉的兰州炼油厂的75KW丙烷增压泵和胜利油田的18MPa,131KW高压注水泵。

这两个成果的问世,使我国的磁力泵技术遥遥领先。当时世界王牌磁力泵公司德国克劳斯公司也采用拉推磁路;我还以“同行应是亲家”的态度帮助南方磁力泵公司的首席专家叶子兆等人采用李氏拉推磁路,使拉推磁路得以在上百家生产厂应用。

八、与时俱进,创造性地提出磁机电技术

传统永磁磁能积低、易退磁,使用受到很大限制。1967年美国达顿大学教授K•J•Strnat(斯特耐特)发明出第一代稀土永磁,其最大磁能积已超过24兆高•奥,为传统永磁磁能积的三倍至五倍,而我认为稀土永磁最大优点有两个:一是磁性能高,二是不易退磁,用途广、好处大。我曾有幸和斯特耐特畅谈稀土永磁应用达四个小时。

我国是稀土资源大国,经过中国“稀土之父”徐光宪院士等所做的工作,使我国成为高纯单一稀土生产大国,稀土已在多方面获得广泛应用。从稀土永磁生产来讲,经过稀土永磁专家谢宏祖教授等人的工作,我国已成为稀土永磁生产大国。我国在稀土储量及其中稀土精矿、高纯单一稀土、稀土永磁产量平均占世界92%的比例,但应用投入还不够。我多次提出不要再出口稀土精矿和混合稀土等资源性初级产品,开发、推广应用第四个环节的稀土永磁器件产品,并加大这类产品的出口力度。我30多年来有半数以上天数一日一餐,每天工作17小时开发稀土永磁器件,我发明的直线传动周向轴向、稀土永磁磁传动获1983年“第七届国际稀土永磁及其应用会议”高度评价,使得外国认为中国不会用稀土而压价的想法未能如愿。

其后我完成静磁能论、磁弹簧、磁变速、磁力泵、磁力釜、磁选机,即将形成一个应用很广的现代磁应用技术—磁力学、磁力机械学,未来我将提出由我创建的磁机电技术。

机电一体化、光机电一体化是外国人提出来的,而我提出的磁机电技术就是:现代磁应用技术+精密机械+微电子学,我要为之奋斗终生。

九、创新需要勤奋、节俭、整合、合作

创新的本领从勤奋中来,从理论与实践的不断总结中来。创新的关键还是人的创新精神,初期不宜追求过于现代化。我的多个发明是在石棉瓦棚下做总体实验的,成果出来后,有资金支持再实现产业化。创新要多方整合资金、人才、技术、资源,合作完成。

李国坤教授与夫人闻淑英教授近照

十、处理创新中的若干事项

(一)学和用。

我的许多创新方法是对毛泽东同志的《矛盾论》、《实践论》的深入学习和应用。如果遇到一个课题,抓住其主要矛盾,客观地、本质地、全面地掌握本质规律就会有所创新。实践是检验真理的唯一标准,这就要求我们更加重视实践。现在有许多成果、专利之所以形不成技术,做不成产品,更实现不了产业化,主要是经不起实践检验。从稀土永磁出现以后,一半以上磁路计算的书已不适用。

物质变,理论也要变,这是唯物主义。

要善于学,善于用。在实验前我都给我的两个助手讲明:现有的现象是什么,为什么,我们要做什么实验,怎么做。弄懂了这些才便于深入。

(二)深思、寡欲、静心、速记,勇于克服困难。

1.深思:要在现有知识上创新。现在一个课题有很多人研究,仅磁悬浮一个领域也许就有几千篇文章、专利。因而必须更勤奋、更高度集中精力地深思,在安静的环境中深入地思考。我常常是上午睡觉至下午2点,然后再处理一般事务。晚上至次日晨5点甚至上午9点多从事创新工作,我在晚上创新效率更高。

2.寡欲:追求住别墅、开豪车是不利于创新的。1998年烟台磁王集团给我一套别墅,居住环境十分优越,但我想到已研究20多年的永磁悬浮还处于失败中,还是决心回兰州去。在常常出现重度污染的兰州,我们十个人在我家50多平方米的房间搞创新。

“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”,那是旧时代知识分子的人生观,是不可取的。我们生长在新中国,特别是生长在改革开放的新时代,应多给人民作贡献,爱国、爱民、贡献创新、贡献人生。

我在兰州过的是贫民生活,唯一的家用电器是一个价值70元的电饭锅。

我不吸烟、不喝酒、不去娱乐场所,将睡觉以外的时间都用来从事创新,就连做梦竟也梦到当天未想出来的问题。

我认为在生活上的低标准才能把全部精力、时间和绝大部分的资金用于创新,从而达到创新的高标准。我不计较职称、名利。1994年我家里多人生病,但是当年第四季度我仍然坚持完成航天部组织的75KW丙烷增压泵的鉴定会,达到国际领先水平,并获得航天部科技进步二等奖。

早在该鉴定会的前几个月,甘肃省科委和兰州市科委的有关领导多次说他们要推荐我为首届中国工程院院士候选人,我再三说自己条件不够,而未报材料。我说我不够院士资格,但我要作出像院士那样的贡献。我认为应多让年轻人上,我75岁了,现在最大的幸事,就是利用晚年作出更多贡献。

3.静心:我认为静心对于创新很重要。我不计名利,心很静。我认为生活上不追求豪华,但要追求安静。我在兰州的家和北京的家都很安静,这让我感觉很好。

4.速记:创新大多是在长时间深思后出现,但有时也有偶然出现的情况。当创新出现要记下要点,否则过后想不起来。因此,我外出也带上纸笔,在偶尔出现创新思维时快速记下来。

5.勇于克服困难:做创新,本单位未做产品,靠技术转让费运转。有个别企业说因扩大生产资金困难,我们便从企业职工的角度考虑而让利。以致本公司有时发不出工资,现在还欠债,甚至造成大创新项目再三拖延。所以说,要创新必须知难而上,才能坚持下去。

(三)处理好内行与外行的关系。

精通本行的理论、技术、产品,但我将其用到近十个其他行业,给其他行业创新出高科技产品。

(四)放弃与坚持。

一般来说可能性小于50%、效益不大、理论上不能解释的项目要放弃。而对利国利民的永磁悬浮,我已研制33年多,用去几千万元,现在还处于未成功的状况,我还要一直坚持。

(五)做到“五严”。

“五严”是:严肃的态度,严格的要求,严密的方法,严谨的学风,严守技术秘密。

(六)五个弘扬。

弘扬爱国、爱民、热爱中国共产党、热爱具有中国特色的社会主义社会、热爱科学的五爱精神;弘扬爱岗敬业艰苦奋斗精神;弘扬科学道德和优良传统;弘扬诚实守信的职业道德;弘扬遵纪守法构建和谐社会、助人为乐的情操。

(七)夫妻关系至关重要。

我的夫人闻淑英给我的帮助是很大的,她不仅把几百万元的养老费投入作为我的科研经费,而且从家务到我的工作均大力参与和全面支持。当许多好心的朋友劝我说“恩肖定理认为永磁悬浮是不可能的”让我停止时,闻淑英却说:“当李国坤认为该停时再停。”

我们确实在物质生活上很艰苦,经过国家大剧院几次也下不了决心去看一场里面的演出。闻淑英说:“把钱留作创新用吧!”但当我们看到更多的工人生活更好、给国家贡献更大时,我们很满足。

平均年龄74岁的我们将作出更大的贡献。

李国坤:

我国著名发明家、物理学家。1935年2月出生于四川省西充县,1958年从天津南开大学物理系毕业后,要求到艰苦的兰州工作,被分配到中科院兰州近代物理所,1962年调入兰州物理所(航天部510所)。至今已在在科研第一线从事科学研究和创新工作达52年。曾任中国稀土学会理事等四个学术职务、西北工业大学兼职教授,现任兰州环优磁机电科技有限责任公司董事长,中科恒源科技股份有限公司首席科学家。先后拥有7项在国内外领先的理论及技术创新,曾在国际会议文集上发表重要论文7篇,创新出十多种产品,获得包括美国发明专利在内的47项专利。

现已将其创新技术或产品转让给27个企业并成功实现产业化,取得很大的社会效益和经济效益。

曾获得国家发明奖、国家级新产品奖(一级2次)等8个国内奖项,曾荣立航天部一等功,获蓝天奖及第35届日内瓦国际发明博览会最高奖—特别金奖等四项国际奖。