期刊-2008-12

汶川大地震后的位移变化

本刊记者/陈玉萍

2008年12月01日

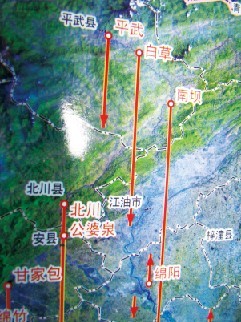

图中箭头所指的方向为位移点

图中箭头所指的方向为位移点

每次地震后,都会引起地形的变化,汶川大地震对灾区地形造成怎样的影响?汶川地震对邻近地区地形影响又是如何呢?为此,本刊记者采访了国家测绘局国土测绘司的胥燕婴司长和国家基础地理信息中心的大地测量部主任张鹏。

记者:“汶川地震引起震中区域监测点的水平位移量达238厘米,沉降量达到70厘米,隆起量达30厘米。”成都平原与过去相比,是沉降了还是隆起了?

胥燕婴:从这次的观测数据来分析,靠近断层东侧的成都平原整体呈隆起趋势,但是隆起量与距离发震断裂带远近有关,越靠近地震断层区,隆起量越大,而距离较远的区域,则隆起量较小。例如成都观测点上升了5.4cm,眉山观测点上升了5.2cm,而相对较远的简阳观测点仅上升2.8cm。

记者:“龙门山断裂带西侧块体向东偏南运动,位移达20~70厘米;东侧块体向西偏北运动,位移达20~238厘米。东侧块体向下沉达30~70厘米。”有人说,地震后,成都离都江堰的距离增加了,是这样的吗?

胥燕婴:地震发生后,由于所处的距离与发震断层不同,而受到的地震应力变化与距离相关,因而引发的观测点的变形也不同。如都江堰点(H044)西偏北水平位移1.06m,成都点(H058)西偏北水平位移0.25m,两者皆向西偏北方向运动,但由于都江堰点较成都点位移更大,导致两者相对距离增加了0.8m。

记者:小范围内的隆起或沉降,我们或许有点感觉,但位移是怎样进行的呢?是以什么为参照物的?

胥燕婴:地震发生的原因大都由于块体或者地震断层的运动受阻,导致长期所积累的应力达到一定的能量后突然释放,使得地震区域产生变形,水平方向上的变形就是通常所说的位移。块体或断层上的点由于地震所产生的变形而脱离原有的地理位置,而发生水平方向的移动或者是垂直方向的沉降和隆起。有些变形可恢复,有些则不可恢复。一般来说,地震断层的周边区域剧烈变形,而与断层较远的区域则受其影响较小,这与断层运动机制相对应,从观测数据来看,也验证了这一现象。

对于位移量值的精确确定,是通过长期对国家或地方设置的国家大地控制点、地形变化监测点等的观测,累积了不同时期它们所处位置的变化情况,作为一个参照,来分析此次地震所引起的位移变化。具体的做法是采用地震区域观测点与国内稳定的连续运行站观测数据联合计算,并参照稳定的连续运行站为基准,获得的震区观测点的位移是相对这些稳定台站的水平方向变形结果,因而更可靠。具体来说,计算的结果显示水平方向断层西侧向东偏南运动,断层东侧向西偏北运动。

记者:地震发生后,国内外一些研究机构、公众及媒体等,对地震引起的地形变化众说纷纭。到底地震对当地地形有哪些影响,现在当地的地形是怎样的?

胥燕婴:根据《汶川地震灾后恢复重建条例》,为准确掌握地震对震区及周边地区和青藏板块地形变化的影响,准确掌握地震对国家测绘基准基础设施、国家地震基础设施造成的影响,为灾后恢复重建提供科学决策依据,国家测绘局、中国地震局于2008年5月下旬至7月中旬,共同组织实施了汶川地震地形变化监测与分析工作。

本次监测的重点区域是龙门山断裂带、陕西南部和甘肃陇南等地震受灾严重地区及周边地区。同时,鉴于此次地震是由于印度洋板块向欧亚板块俯冲,造成能量从青藏高原向内陆释放的机理,也部署安排了对青藏高原珠峰地区的监测,以获取青藏高原震后运动趋势。

监测结果显示,汶川地震对灾区地形造成了较大影响,但对灾区以外地区的地形影响不大;灾区范围的测绘基础设施毁损严重,但灾区以外则影响较小。国家测绘局和中国地震局日前发布了联合公告,公布了具体的监测结果。

1、汶川地震引起震中区域监测点的水平位移量达238厘米,沉降量达到70厘米,隆起量达30厘米。

2、龙门山断裂带西侧块体向东偏南运动,位移达20~70厘米;东侧块体向西偏北运动,位移达20~238厘米。东侧块体下沉达30~70厘米。

3、陕西南部区域向西北方向运动,最大位移量达4厘米;甘肃陇南区域向东北运动,最大位移量达5厘米。

4、青藏高原珠峰地区的监测点向西偏南运动,水平和垂直方向位移量均为2~3厘米。

记者:这次监测的重点区域是龙门山断裂带、陕西南部和甘肃陇南等地震受灾严重地区及周边地区。两个月的时间里,测绘局的工作人员利用了哪些先进的设备来进行震后地质勘测?其中发生了哪些可歌可泣的感人故事,测绘人员是如何克服困难完成了测绘工作的?

胥燕婴:这次测绘的主要工具,使用双频GPS接收机、相对重力仪等先进仪器,利用全球导航卫星定位、重力测量等测绘高新技术,对重点监测地区国家卫星大地控制网点进行重新测量,与以往的测量成果进行比较分析,并对分布在全国的国家导航卫星连续运行基准站地震前后数据进行分析,最终确定地震所引起的地形变化。当然灾后的测绘工作中遇到的困难很多故事也很多,在这里不一一说了。

记者:震后地壳运动的状态也令人关注。据一些媒体称,测绘局已经在灾区部署50余个连续GPS观测站,同时展开了第二次复测工作,进一步把握震后地壳运动的状态。我们在汶川地区下一步的测绘工作计划是怎么样的?

胥燕婴:为贯彻落实《汶川地震灾后恢复重建条例》、《国家汶川地震灾后恢复重建总体规划》,有序、有力、有效地推进汶川地震灾后重建测绘保障工作,国家测绘局正组织编制《汶川地震灾后重建测绘保障实施方案》。按照“按需测绘、整合资源,科技支撑、保证质量”的原则,举全国测绘之力,加强基础测绘工作,加快恢复建设测绘基准点和建设地理信息系统,确保灾后重建,测绘先行。

在2008年底前,我们要力争获取全部灾区范围的灾后航空、航天遥感影像,建成灾区应急测绘基准体系,完成灾区系列影像地图制作,实施灾区城镇大比例尺地形图测绘,建立地震灾情监测与评估地理信息系统,为恢复重建提供及时、可靠、适用的测绘保障。

到2010年,再次获取全部灾区范围的航空、航天遥感影像,建成灾区新一代测绘基准基础设施,测制完成灾区1:5万、1:1万、1:2000等比例尺的地形图和正射影像图,建设和更新灾区基础地理信息数据库,全面满足灾区经济社会又好又快发展对基础测绘保障服务的要求。

国家测绘局还要着力提高测绘应急保障服务能力。我们要进一步完善应急测绘保障预案,加快应急测绘保障队伍建设,加强全国应急测绘力量和资源的整合;加大对基础航空摄影和用于测绘的高分辨率卫星影像获取与分发的统筹协调力度,加快建设多种导航卫星综合应用与服务系统、高分辨率立体测图卫星应用系统和先进航空遥感平台,显著提升遥感影像应急保障能力;全力配合国家综合减灾和风险管理信息共享平台建设,加快建成国家综合减灾和风险管理地理信息公共平台,充分发挥基础测绘在国家综合减灾和风险管理中的作用。