期刊-2025-08

科创中国·成果

2023年08月09日

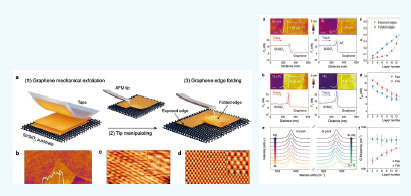

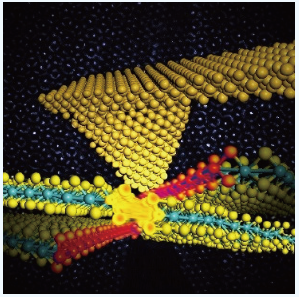

我国量子摩擦研究获进展

摩擦本质和作用机制是摩擦学的基本科学问题。近期,中国科学院兰州化学物理研究所研究员张俊彦和副研究员龚珍彬团队在量子摩擦研究方面取得重要进展。该团队首次在实验上观察到固-固界面量子摩擦现象,并系统构建了电子、声子耗散与摩擦的内在关系,揭示了拓扑应变诱导的量子态调控摩擦机制。该成果发表在《自然-通讯》上。

研究人员基于原子力显微镜纳米针尖操纵技术,构筑了具有可控曲率与层数的折叠石墨烯边缘拓扑结构,系统开展了纳米尺度摩擦测量。研究为固-固界面量子摩擦提供了首个实验证据,构建了基于拓扑结构调控耗散模式的研究框架,并验证了量子态调控界面电子耗散过程的可行性。同时,该研究对发展低能耗纳米器件与拓扑量子材料中摩擦调控具有指导意义。

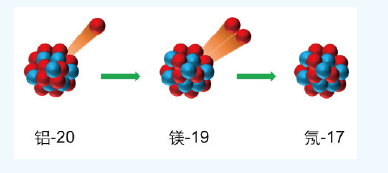

中外科学家联合观测到新核素铝-20

近日,中国科学院近代物理研究所科研人员与德国亥姆霍兹重离子研究中心、复旦大学等国内外合作者在原子核的奇特衰变研究领域取得新进展,首次在实验上观测到新核素铝-20,并发现其通过稀有的三质子发射模式进行衰变。

本研究中,科研人员基于德国亥姆霍兹重离子研究中心的碎片分离器装置,利用飞行中衰变实验技术测量了铝-20衰变产物(即三个质子与剩余核氖-17)的角关联。铝-20位于质子滴线外,比自然界稳定存在的铝同位素少7个中子,是迄今实验上发现的最轻的铝同位素。该研究深化了对质子发射现象的认识,对寻找原子核存在极限和理解质子滴线外原子核的结构与衰变具有重要意义。相关研究成果发表在《物理评论快报》(PRL)上。

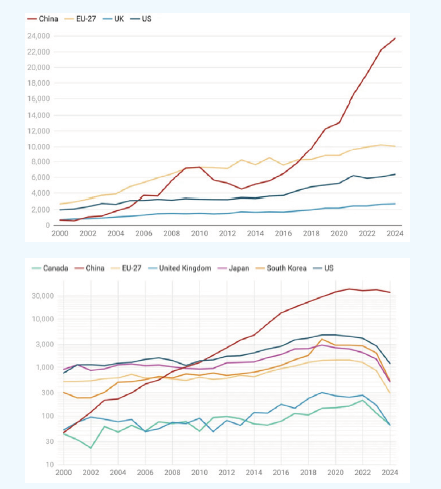

外国数据库显示中国AI研究论文发表量世界第一

据《科学》报道,Dimensions数据库发布的报告显示,与AI相关的研究论文数量已从2000年的不到8500篇增长到2024年的5.7万多篇。2024年,中国学者发表了23695篇与AI相关的论文,超过了美国(6378篇)、英国(2747篇)和欧盟(10055篇)的总和。

中国产生的海量AI论文推动了创纪录的专利申请。2024年,中国研究人员提交了35423项与AI相关的专利申请,是美国、英国、加拿大、日本、韩国5国提交的专利申请总数(2678项)的13倍多。研究还显示,中国AI研究的自主性正在增强。

港理工团队研发出新型二维材料强韧兼备技术

工程材料的强度和韧性往往不可兼得,这种情况使材料的设计和选择备受考验。近日,香港理工大学应用物理学系研究团队开发了创新方法,只须扭转二维材料的双层结构,便可在不影响材料固有强度下增加韧性,有利于设计出强韧兼备的新型二维材料,未来更有望广泛应用于光子和电子器件上。相关研究成果发表于《自然—材料》。

该研究突破了传统断裂力学理论的框架,首次展示了二维材料的自主损伤抑制机制,为设计和集成强韧的新型二维材料带来突破性的创新方法。研究将扭电子学的应用扩展至设计材料的强度等机械特性,为电子和光子器件的设计带来新思路。随着二维扭曲材料制造技术日益成熟,兼具优异的机械性能和独特的电气特性的新一代智能材料,有望推动柔性电子、能源转换、量子科技与仿生传感等领域的技术创新。

中国科学家解密葡萄糖代谢关键酶

中国科学院生物物理研究所赵岩团队近期揭示了人葡萄糖-6-磷酸酶催化亚基1(hG6PC1)识别及催化不同底物的结构基础,描绘了酶-底物诱导契合的动态过程,并为磷脂酰丝氨酸(PS)调控hG6PC1活性的潜在机制提供了新见解。相关论文发表于《细胞发现》。

hG6PC1是人体内葡萄糖代谢的关键酶,其功能异常或突变会导致严重的代谢性遗传病。该研究深入揭示了hG6PC1识别不同底物、发生构象变化以及进行催化的分子基础,并系统阐明了GSD-1a致病突变对酶功能的直接影响。此外,该研究首次报道了PS对hG6PC1活性的调节作用。这些发现为针对GSD-1a的合理药物设计提供了基础,并基于PS结合位点构建了药物设计框架,从而为有效治疗葡萄糖代谢紊乱开辟了广阔前景。

我国新型半导体光伏研发实现新突破

钙钛矿太阳能电池具备高效率、低成本和可溶液加工等优势,被认为是下一代光伏技术的重要发展方向之一。中国科学院长春应用化学研究所科研人员在有机自组装分子设计及其在钙钛矿太阳能电池中的应用研究方面取得重要进展。科研团队开发出具有双自由基特性的高效、稳定且分散性优异的自组装空穴传输分子,可显著提升钙钛矿光伏器件的光电转换效率、运行稳定性和大面积加工均匀性。

研究为解决钙钛矿太阳能电池中传输材料的导电性、稳定性和大面积加工难题提供了全新分子设计范式,并通过原创表征技术建立了分子组装态性能的精准评估体系,为下一代高效稳定钙钛矿光伏组件的产业化注入了驱动力。相关研究成果发表在《科学》上。