期刊-2025-04

创新与学科融合在高职钳工技艺传承班 的教学应用

文/四川省成都市技师学院 姚敏 侯鑫

2025年04月30日

摘 要:钳工技艺传承班通过培养学徒的科技创新能力,不仅提升了他们的职业素养和行业适应性,还激发了创新思维,增强了就业创业竞争优势,提高了职业教育质量,也进一步助力了本土产业升级。钳工技艺传承班学徒表现为实践性强、需求个性化特点,而当前的培养现状尚需完善,如理论基础薄弱、实践机会不足等。为此,在实施过程中,除了注重理实一体相结合,还可从“读”以致用、多维触角“听”、把握特点"析"、聚焦疑点“辩”以及融入实践"研"促创新等五个环节着手,明确“促”这个目标,并坚持结合实际以推动创新。为钳工技艺传承班的教学提供新的思路和方向。

关键词:钳工技艺传承;创新思维; 跨学科融合

钳工技艺传承班作为高职教育的一部分,需要结合创新和学科融合的教学方法,以适应时代的需求。针对大学生创业项目多集中在零售、家教等传统领域,而高新科技领域装备制造、软件等创业较少的问题,学校应进一步强化学生的专业技能,结合新技术和创业趋势,培养他们的科技创新能力,以应对就业、创业中的各种挑战[1]。从而促进学生的全面发展,并为高职教育的进步提供新的思路。

一、钳工技艺传承班学徒培养科技创新能力的实践价值

(一)提升职业素养,适应行业需求

在当今科技飞速发展的时代,各行各业对从业者的职业素养要求越来越高。而钳工技艺作为传统制造业工艺的重要组成部分,也需要不断适应时代的发展,融入新的科技元素。通过创新与学科融合的教学应用,钳工技艺传承班的学徒不仅可以掌握传统的钳工技艺,还可以培养出科技创新能力。同时,这种培养方式还可以推动钳工技艺的创新发展,使其更好地适应现代工业的需求。

(二)培养创新思维,增强竞争优势

创新思维是指通过新的视角和方法来解决问题,从而产生新的成果。在钳工技艺传承班中,学生通过探索和实践,逐渐掌握钳工技艺的精髓,并在此过程中不断拓展思路,发现新的方法和技巧。有助于他们打破传统思维模式,寻找新的解决方案,有助于他们形成自己的创新理念和方法,提高他们在职业生涯中的竞争力。

(三)推动传统技艺与现代科技的融合

在钳工技艺传承班中,推动传统技艺与现代科技的融合,是培养学生科技创新能力的重要途径。积极充分利用现代科技手段,如数字化、信息化、智能化等手段,将传统技艺进行数字化转化和保存,以便更好地传承和发扬。其次,现代科技与传统钳工技艺的有效融合,开发出更加符合现代工业需求的教学内容和教学方法。这些创新设计可以提高生产效率、降低成本,同时也可以提高产品的质量和竞争力。

(四)提高教育质量,助力产业升级

钳工技艺的传承和发展,可以提高生产效率、提高产品质量,更好地满足市场需求。培养学生的科技创新能力是高等教育质量提高的重要环节,高职院校应积极探索创新与学科融合的教学模式,建立科技创新实践基地,提供优质的科技创新教育资源和平台。这不仅能提高学生的实践能力和创新意识,还能促进产业升级,为经济发展做出贡献。

二、钳工技艺传承班学徒创新与学科融合培养现状

当前部分传承班过于注重传统技艺的传授,而忽视了对学徒创新思维和跨学科知识的培养。教学模式相对单一限制了学徒的全面发展,不利于他们适应现代社会对多元化人才的需求。同时由于缺乏与现代科技、新材料等领域的有效融合,导致学徒在掌握传统技艺的同时,难以及时适应市场变化和技术革新。此外,一些导师对学徒的科技创新能力培养重视不够,过分强调技能训练,使得学徒在实践中缺乏创新意识和能力。同时,“师带徒”受到师傅个人习惯和指导方法影响比较大,部分学徒自身也缺乏主动学习和探索的动力,过于依赖导师的指导,难以形成独立思考和解决问题的能力。

三、钳工技艺传承班学徒科技创新能力培养和学科融合的实施过程

(一)“读”与“用”共舞:筑牢钳工技艺传承的理论基石

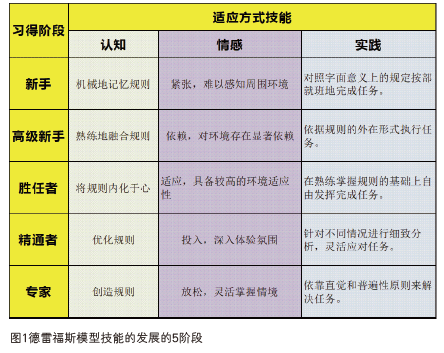

如图1所示,德雷福斯模型为我们提供了一个有效的框架,帮助学徒们理解技能发展的不同阶段,并以此作为过渡引导,促进他们的全面成长[2]

为了夯实学徒们的理论基础,我们可以从德雷福斯模型的第二阶段—高阶新手开始着手。在这个阶段,学徒们已经具备了一定的实践经验,但对技能的理解仍然停留在表面。这时,导师应引导学徒们通过阅读相关书籍、资料和案例,深入了解钳工技艺的原理、历史和发展趋势。此外,技能发展的连续性不是一成不变的。每个人都可从初学者阶段开始,通过不断的学习和实践,逐步发展到专家阶段。在胜任者阶段,可以引导学徒们通过实践项目来巩固和拓展所学技能;在精通者和专家阶段,则可以鼓励学徒们进行创新和研究,探索钳工技艺的新应用和发展方向。

(二)“听”与“做”同行:知行合一,强化实践操作能力

以高端制造企业高技能人才需求为起点,因而学徒在学习过程中要注重实践操作,通过多维触角倾听和亲身体验,具有工匠精神并将理论知识转化为实际操作能力,善于发现和解决技术问题,思维活跃,用对能力强,具有积极的职业态度、较高的职业精神和综合素质,以实现知行合一。

(三)“析”与“改”相辅:以问题为导向,推动学科深度融合

首先,在设计课程上,使学徒能够在实践中遇到真实的问题,并引导他们分析问题的本质,这包括了解问题的背景、影响因素以及可能的跨学科的视野的解决方案。

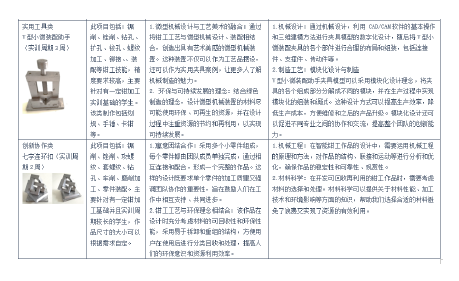

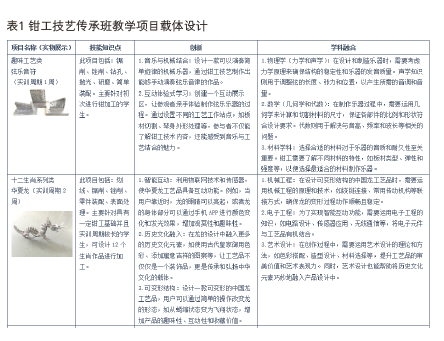

接下来,学生应被鼓励提出假设性的解决方案,然后通过实验或模拟来验证这些解决方案的可行性。为了实现学科间的深度融合,课程设计应跨越传统学科界限,整合理论与实践、技术与创新、知识与技能。例如,可以将数学、物理等基础科学知识与钳工技能相结合,让学生在解决实际问题时能够运用跨学科的知识。如表1所示。

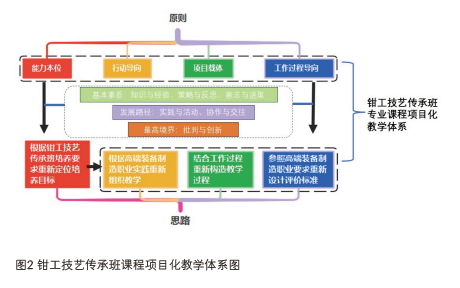

因此,构建了钳工技艺传承班专业课程项目化教学体系。如图2所示。构建原则包括:以提升学生能力为核心,强调实践操作,采用项目化学习方法,并紧密跟随工作实际过程,都体现出较强的社会适应性。

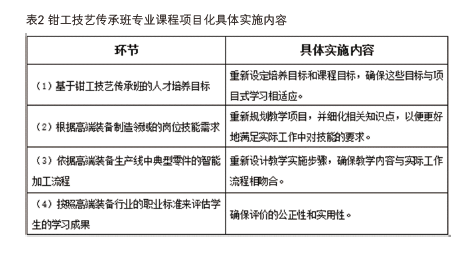

具体实施时如表2所示。

(四)“辩”与“常”相伴:坚持日常管理中的辩论与实践,确保技能提升

1.日常管理中的辩论

在日常管理的实践中,指导导师(师傅)扮演着至关重要的角色。他们不仅是知识的传递者,更是思维的激发者。指导导师(师傅)定期组织徒弟们进行案例讨论,针对复杂任务分组研究并提出解决方案,各组之间展开辩论。这种辩论不仅锻炼了徒弟们的思维能力,更让他们学会了如何在团队中协作,如何有效地表达自己的观点,如何倾听他人的意见,从而找到最佳的解决方案,以培养最终能解决问题的能力。

2.学习过程中的辩论

辩论也发挥着不可替代的作用。如在分组讨论新技能时,通过分组讨论的方式来阐述原理、操作步骤和注意事项,不仅可以帮助学徒们更好地理解和掌握这些知识。在这个过程中,学徒不仅要清晰地表达自己的想法,还要学会如何与他人进行有效的沟通,如何处理不同的观点和意见。这种学习方式不仅提高了学徒们的表达能力,以及如何在团队中协作,如何共同解决问题。

3.实践过程中的辩论

在实践的过程中,辩论同样发挥着重要的作用。当学徒们在实践中遇到问题时,通过分组头脑风暴、六顶思考帽、故障树分析等讨论的方式来寻找解决方案,可以激发其创造力和创新精神。在这个过程中,学徒们不仅要学会如何分析问题,还要学会如何提出建设性的意见和建议。达到培养学徒们的团队合作能力,学会如何在面对困难和挑战时保持冷静和乐观。

(五)“研”与“创”共融:结合实际应用,推动科技进步与创新能力培养

首先,鼓励学徒参与科技创新的环境,如参加技能大赛、科技社团和实践交流活动,提供一个创新交流的平台,结合创新教育课程或工作坊,增强学徒的科技创新意识和实践技能。其次,提供与企业合作的实践机会,让学徒在创新实践中提升创新能力[3]。同时,还应积极开设综合实践项目,将创新实践多学科融合实践纳入学习计划,逐步提升学生的创新实践能力,为评估学生的创新能力还应该建立全方位的评价体系,此外,还可以构建专项合作基地,提供更多的实践机会和资源。

总之,随着科技的不断进步和产业的持续升级,钳工技艺作为传统工艺的重要组成部分,正面临着前所未有的挑战与机遇。钳工技艺传承班的创新与学科融合教学将更加注重实践与科技的结合,推动传统技艺向现代化、智能化转型。将探索更多有效的教学方法,激发学徒的创造力和创新精神,培养他们具备解决复杂问题的能力。同时,也将积极寻求与行业、企业的合作,共同打造一个开放、共享的教学平台,为钳工技艺的传承和发展注入新的活力。

参考文献

[1]陈书妍.高职学生科技创新能力培养途径的探索[J].现代职业教育,2024(05):177-180.

[2]王茜雯,闫智勇,吴全全.职业教育学生技能的发展机理与模型构建[J].职业技术教育,2024,45(11):13-19.

[3]王勇,崔勇,王春生.职业教育智能制造装备技术技艺技能传承创新平台运行模式探索与实践[J].现代工业经济和信息化,2023,13(11):297-299.

责编 / 马铭阳