期刊-2025-04

科技修复予国宝重光

文/本刊记者 王怡

2025年04月29日

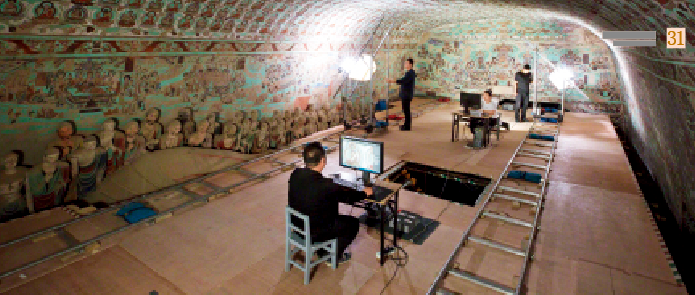

敦煌研究院文物数字化团

敦煌研究院文物数字化团

在浩瀚的历史长河中,文物如同时间的信使,静静地诉说着过往的辉煌与沧桑。然而,岁月的侵蚀、尘埃的覆盖,令珍贵的文化遗产失去昔日的完整与光彩,通过文物修复则可以最大限度地延长寿命,有效保存并传承文物蕴含的信息。

文物修复,是指运用传统工艺和现代技术手段直接在文物上进行物理的和化学的修复措施,以保存和认识文物的艺术和历史原貌,减缓或终止文物病害,保证文物安全并能使其长期保存,是文物保护的重要组成部分。近年来,随着文物修复的新技术、新材料、新趋势不断涌现,科技以崭新的面貌介入修复过程,不仅传承守护着中华优秀传统文化,让文明遗珍重归完整。同时也进一步激活其生命力,让富有历史意义和当代价值的物质载体继往开来、启迪后人。

新技术焕千年神韵

鸣沙山下、宕泉河边,莫高窟静静伫立。位于甘肃省西北部的莫高窟是敦煌石窟群的代表,共有735个洞窟、45000平方米壁画和2000多尊彩塑,历经千年岁月的洗礼和沉淀,成为世界上现存绵延时间最长、保存最完整、规模最宏大的佛教石窟艺术群。

曾经的莫高窟壁画随着逐渐“年老多病”整体风貌破败不堪,壁画颜料层会一片片翘起酥软掉落,参观游客在洞窟内呼出的二氧化碳也会潮解壁画中的盐碱而加速壁面的酥碱、起甲及颜料粉化而剥落。为攻克壁画酥碱难题,敦煌研究院文物数字化保护团队耗时7年,试验了80多种不同拼配比例的材料,摸索出“灌浆脱盐”的技术,并在莫高窟第85窟完成修复。这一壁画“癌症”的攻克确立起一整套壁画保护的科学程序,还促成了《中国文物古迹保护准则》的出台。

利用现代科学技术,敦煌研究院文物数字化保护团队打造出基于无损分析技术的壁画修复效果评价体系,运用热红外成像、光学相干断层扫描技术、数码显微镜等一系列技术,科研人员可以很快获取壁画材质、结构、病害特征及可能诱发病害的因素等信息。同时,在数字采集、图像拼接、色彩管理等方面形成了一整套针对不可移动文物的数字化关键技术和工作流程,实现了高精度、高清晰、高仿真采集敦煌壁画信息,还原不同时期的壁画色彩。截至目前,已完成对190余个洞窟的图像拼接处理,三维重建45身彩塑、7处大遗址,数字化扫描5万张历史档案底片。

如今,传统修复技艺“一盏孤灯一刻刀,一柄标尺一把锉”的形式正经历现代变革,科技弥补了传统修复手段的短板,为文化传承打开了更多发展空间。例如,借助深度学习算法,人工智能可以分析文物的损伤模式,并预测可能的修复方案。3D技术则为文物提供“数字克隆”,即使原件遭受损坏,也能通过其数字副本进行恢复,同时这种非接触式的测量方法可以避免对文物造成二次伤害,符合文物修复的最小干预原则。

位于重庆的宝顶山大佛湾摩崖造像是世界文化遗产大足石刻的重要组成部分,由于处于室外,长期遭受水害侵蚀,风化加剧。大足石刻宝顶山卧佛一期治水工程充分发挥科技支撑作用,创新“截水帷幕+立体泄水”砂岩质石窟水害治理模式,首次提出砂岩质石窟治水灌浆压力的控制性指标,使卧佛区域长期的渗水问题得到有效改善。

而在中国安徽博物院文物科技保护中心内,研究员使用X射线修复一级馆藏文物蔡侯产剑,肉眼无法看到的文物损伤状况、矿化程度、锈蚀掩盖下的纹饰等信息一目了然。当前,X射线衍射仪、X射线荧光仪、激光拉曼光谱仪、扫描电子显微镜等科技手段被广泛运用于文物修复中。X射线衍射、X射线荧光光谱分析对文物元素种类及含量进行初步检测分析,而金相显微镜和扫描电镜分析可以判断文物的腐蚀程度,为整形、焊接等提供技术参考。

文物修复,既要耐心细致,更要科学专业。传统技艺结合现代检测分析手段,才能保证“修旧如旧”。

青铜器是中国古代文明的重要代表,它的器形、纹饰、工艺等方面都具有极高的艺术价值,然而青铜文物会因不同的保存状态产生残缺、变形、腐蚀等各种病害。在对山西博物院收藏的春秋晋国青铜高柄小方壶的修复中,修复师手持激光扫描仪进行多角度扫描,提取青铜器的三维信息。再通过点云数据配准和三维建模,生成高精度的青铜器数字模型。此外,扫描所得的云数据需要进行预处理,包括孔洞修补、无效数据删减等步骤,以提高模型的精度和可用性。

面对青铜器的缺失部分,修复师通过研究相似青铜器样本并经过镜像对称分析,确定缺失部分的形状和结构信息。根据计算机辅助设计软件得出的数据和结果,进行三维建模,逐步重建缺失的部分。最后,通过数字扫描和纹理映射技术,成功完成青铜小方壶的数字修复。纹理映射技术能够将破损区域的纹理与周围完整区域融合,使修复后的青铜器表面在视觉上与原始状态无明显差别。值得注意的是,数字修复技术仍面临诸多挑战。例如,三维扫描的准确度存在误差,需要科学技术应用于文物修复领域的逐步完善。

古代工匠开凿洞窟、冶铸青铜、石刻佛像,为我们留下宝贵的中华文明;今日文物保护工作者接续使命,以科学技术助力国宝重光,繁华再现。面对青藏高原盐碱侵蚀下“骨质疏松”的金属文物,中国社会科学院科技考古与文化遗产保护重点实验室创新性地使用激光焊接技术修复珍珠冕旒龙凤狮纹嵌宝石王冠,使其华光复现;云冈研究院的科研团队为重现佛像原貌,依据在石窟周围考古发掘出的130块残石,利用人工智能技术进行拼接重组……每一次科技应用都在重塑我们与历史的对话方式。未来,科技的深入发展将唤醒更多“沉睡”在文物库房里的文物残片,使它们光彩新生。

新材料织古今风华

“一器一物,盛天下之美;一轴一卷,数千载风流。”从古至今,中华文化瑰宝绽放着独属自身的魅力。

不同材质的文物在修复过程中面临不同的材料选择。对于修复师来说,出于文物材料的联系性及安全验证考虑,传统材料是首选。而如果所需的传统材料无法获得,或者文物自身条件限制传统材料的使用,现代材料的运用则可以补足传统材料的缺失达到修复效果。

山石的庄严崇高在历史文化中颇具象征意义,古人赏石之好流传已久,山石已成为文化的雕刻载体,承载千年的文明印记。2009年安徽启动国家级重点文物保护单位齐云山摩崖石刻抢救性保护工程,这是国内首例大规模、综合性石质文物保护和修复。齐云山摩崖石刻位于安徽省黄山市休宁县齐云山,自唐代起便矗立至今,已逾千载。然而,石刻长期暴露于户外,导致结构稳定性受损、水害、污染和风化等问题日益严重。

如何选择一种具有安全性、有效性、耐久性和适应性的保护材料,是解决石质文物病害的关键所在。针对齐云山摩崖石刻的岩石特性、保存状况和病害种类,修复团队通过实验模拟降雨、湿度、紫外线和有害气体等环境变化以及环境老化的过程,监测样板材料的外观、吸水性、强度和重量等性能参数的变化,最终确定纳米级二氧化硅、二氧化钛以及钙、钡类保护材料作为保护齐云山摩崖石刻的方案。实验发现其不仅具有疏水和疏油性,能够减少水和油对文物的破坏,还具备抗紫外线和耐老化的特性,优势明显。在综合评估过程中,团队观察到岩体中的毛细水流动对石刻表面造成了多方面的影响,对此,修复师首次在国内应用毛细水转移技术,通过在石刻周围构建阻断层并填充特制材料,有效减少了水分渗透,将含水量控制在砂岩的最佳状态,以减少对石刻的损害。

在浙江,刻“古”铭“新”的故事有着不一样的讲述方式。针对石刻文物表层高度风化问题,浙江大学文物保护材料实验室开发出一种新型渗透性镁基无机黏结材料,并成功应用于杭州西泠印社“印泉”摩崖题刻的抢救性修缮中,对濒危石刻进行稳固处理。这种材料的湿膨胀系数和吸水率与未风化岩石接近,不容易受到干湿膨胀应力的破坏,该材料还在杭州湖心亭牌坊、临安婆留井等石质文物上进行了应用,结果都表明应用无机材料修复无机质文物具有独特的兼容优势,为解决南方潮湿环境中的石质文物修复保护提供了有效的示范。

从巍峨重器到细腻织物,新材料应用于各类文物的修复过程。曾经灿若云霞的古代服饰,出土时往往已经腐朽不堪,在恢复其貌的过程中,修复专家常常会通过新材料进行缝合加固。

绉丝纱是一种薄而透明的丝织物,其原料为桑蚕丝。覆于表面的绉丝纱给予文物全面的保护,其通透的质地不会影响文物的外观,可作为文物垫衬并加固文物,也可作为表面的覆盖材料,保持文物原有的通透性。目前,此材料在国内纺织品修复中的应用已较为成功且日趋广泛。中国丝绸博物馆收藏的南宋紫褐色罗印金彩绘花边单衣在修复过程中采用此项加固材料,修复后的单衣已经完全摆脱了脆弱糟朽的折磨,变得柔软靓丽,容光焕发地陈列于展厅,每天向观众讲述800年前的南宋历史,以及背后折射出的波澜壮阔的海上丝绸之路。

如今,前沿材料已成为赋予文物焕新如初的匠心妙手,为文物“把脉开方”,在传承古法的同时使用相匹配的修复材料,对文物进行科学合理的修复,使中华文明再现千年一脉、古韵新风。

新趋势感时代脉搏

文物修复是在与物质消亡的历史赛跑,文物的不可再生性凸显其本身的珍贵。随着文物保护理念的不断深化,我国文物修复正从抢救性修复阶段向更为科学、更具前瞻的预防性保护阶段转变。相比抢救性修复,预防性保护是一种主动防御措施,核心在于通过风险评估和定期监测,提前预防文物的损坏,将破坏的可能性降到最低。

2025年3月1日起新修订的《中华人民共和国文物保护法》正式施行,强调通过日常维护、环境监测、风险评估等手段提前干预,减少文物损毁风险,如对古建筑进行定期结构健康监测。以“预防性保护”为导向的相关法律规定和制度性安排,必将有助于改观文物保护“抢救性修复”的被动局面,持续推动文物领域治理体系和治理能力现代化。

近年来,全国各地科学制定文物修缮及后续预防性保护措施,实现在最小干预原则下的文物动态日常养护。广东省中山市在国内率先出台不可移动文物岁修补助资金管理办法,推行文物“岁修”制度,以每年定期保养维护替代大修大缮,为文化遗产保护提供了一条创新路径;2023年,北京市文物局联合北京建筑大学,首次启动北京全域长城航拍监测,已完成密云区和延庆区352公里长城资源的航拍和数据分析。如今,北京市已形成对长城重点点段全天巡查、一般点段定期巡查、出险点段快速处置、未开放长城科学管控的全覆盖的长城保护网络。

如今,中国文物修复技术正通过海外文化遗产援建与文物修护保护工程为保护人类文明精华作出中国贡献,成为近年来的新趋势。在百花齐放的世界文明里,每件文物都承载着一个国家和民族的精神基因。文明与文明之间,不仅有崛起与失落,也存在着交流、借鉴与融合。2024年,中埃联合考古队结束了在卢克索孟图神庙区本季的考古工作。孟图神庙是卢克索最负盛名的卡尔纳克神庙的一部分。自2018年中埃卢克索孟图神庙联合考古项目启动以来,中国技术、中国设备为联合考古工作提供了有力支撑,对孟图神庙所在区域进行的三维建模、遗迹绘图、遗物绘图、铭文拼接等工作,成效显著。

当文物突破时间与地理桎梏,通过科技修复古韵焕新,在世界各地绽放活力。这或许是科技赋予文化修复与传承最深刻的隐喻——用最前沿的数字心跳,呵护最古老的文化基因,让文物所承载的文化能够代代相传、永恒闪耀。

河南博物院的工作人员在进行拓片修复工作

河南博物院的工作人员在进行拓片修复工作