期刊-2025-04

科创中国·成果

2025年04月29日

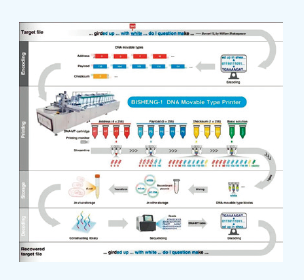

中国团队研发出DNA数据活字存储打印系统

在大数据时代,全球数据量呈指数级增长,海量数据是AI解锁大模型的钥匙。DNA作为天然的数据信息编码存储材料,因高密度、长寿命、低能耗等优点,成为具有潜力的解决大数据存储困境的替代方案。

为突破现有DNA存储技术的应用瓶颈,中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心)陈非团队、计算技术研究所谭光明和卜东波团队以及中科计算技术西部研究院段勃团队,借鉴我国古代四大发明之活字印刷术的逻辑,提出了经济高效的DNA活字存储设计思路。它的核心是DNA活字,由预制的20nt短双链DNA片段构成,可编码1字节的内容、地址或校验数据信息,且每个片段两端带有4nt的粘性末端,通过一步多级酶连技术形成DNA活字块。这些活字块可通过活字块两端的限制性酶切位点克隆到质粒中直接体外保存,亦可通过转化大肠杆菌体内保存。进一步,为实现DNA活字存储流程自动化,该团队研发了可实现DNA活字高通量打印写入的设备——DNA活字喷墨打印机“毕昇一号”。这一成果为DNA数据存储技术的未来发展提供了新的思考范式,作为封面文章发表在《先进科学》(Advanced Science)上。

我国在南极冰盖开展辐射计空地联合实验

由中国科学院国家空间科学中心牵头的国家重点研发计划项目“高分辨率极区冰冻圈主被动微波探测技术”于近日完成了国际上首次在南极开展的超宽带高光谱微波辐射计空地联合实验。

实验采用机载航空实验和冰面点测实验相结合的方式,利用超宽带高光谱微波辐射计完成了南极典型区域冰盖内部层辐射亮温观测,实现了南极冰下温度分布的遥感探测。

实验观测数据将与现有的航空和地面冰雷达数据结合,开展模型修正和反演重建,有望实现冰下温度、结构、密度等多参数的主被动微波联合观测、科学验证与评价。此次空地联合实验可为我国未来机载和星载平台的主被动微波极地探测奠定理论基础和技术基础。

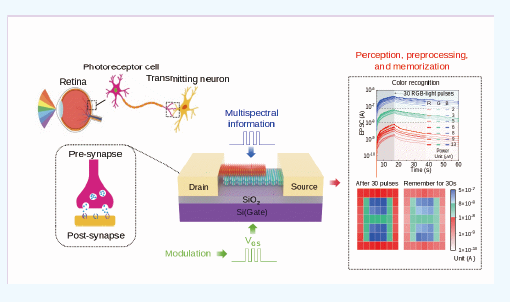

宽光谱光电突触器件研究获进展

随着计算机视觉技术在自动驾驶、智能机器人和智能制造等领域的应用,传统的视觉系统因串行处理方式导致功耗增加和信息延迟等问题,逐渐难以满足日益增长的算力需求。

神经形态视觉系统因低功耗、高数据处理速度等优势,成为计算机视觉领域的研究热点。当前,一体化神经形态器件在宽谱探测、弱光检测和数据保持等方面存在不足。

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所李绍娟和黎大兵团队,提出了基于Ta2NiSe5/SnS2异质结的光电突触晶体管,通过气体吸附辅助的持久光电导策略,实现了紫外到近红外的宽谱高光电转换效率和长时数据保留能力。进一步,该器件模拟了人眼视网膜细胞对多光谱信号的感知与识别功能,为多光谱神经形态视觉系统的硬件实现提供了高效、仿生的解决方案。

上述成果为光电子学和神经形态计算机视觉领域的发展提供了新思路,有望在人工智能技术中得到应用。相关研究成果发表在《光:科学与应用》上。

国家重大科技基础设施子午工程二期通过国家验收

近日,面向空间天气研究的国家重大科技基础设施——子午工程二期通过国家验收,与子午工程一期组成了世界最大的空间环境地基综合监测网,这是我国建成的国际首个覆盖日地空间全圈层(太阳风-磁层-电离层-中高层大气)的综合性空间环境地基监测设施,标志着我国空间环境地基监测能力跃居世界领先地位。

子午工程二期于2019年11月开工建设,在试运行期间,工程展现出卓越性能,如成功捕捉到2024年5月超级磁暴事件,完整记录日地空间环境对太阳活动响应的全过程,展现了其对空间天气事件的快速、高精度、全局监测能力。子午工程二期的建成,实现了覆盖广度、技术深度和探测精度的多维度突破,将显著提升我国空间天气预报预警能力。

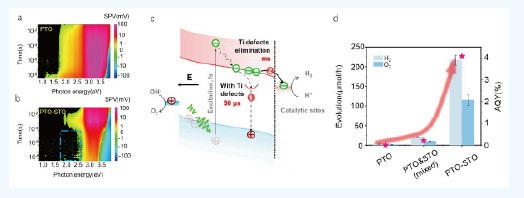

我国团队实现高效水全分解反应

中国科学院院士、大连化学物理研究所研究员李灿联合研究员范峰滔等,在铁电材料光催化水分解研究方面取得进展。该团队通过精准调控铁电材料表面结构,揭示了限制其水分解效率的关键因素,实现了高效水全分解反应,表观量子效率达4.08%。相关研究成果发表在《自然-通讯》上。

该研究针对铁电材料光生电荷分离与催化活性不匹配问题,以单畴钛酸铅为研究模型,探讨了其表面结构与电荷动力学特性。研究显示,PbTiO3正极化面存在Ti空位缺陷,且这些缺陷作为电子捕获中心,导致电荷复合并限制光催化效率。空间和时间分辨光谱分析发现,SrTiO3的生长消除了正极化面Ti缺陷相关的捕获态,降低了光生电子的捕获与复合,使电子寿命从微秒量级延长至毫秒量级,到达反应活性位有效参与反应,从而提升了水分解效率。

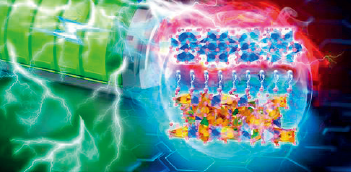

新型钠电池正极材料实现十万次循环寿命

近年来,钠离子电池凭借其原材料资源储备丰富、提取成本较低、自主可控等优势,正加速从实验室迈向产业化,有望与锂离子电池在储能领域形成互补,展现出了巨大的发展潜力和广阔的应用前景。

近日,中国科学院院士、南方科技大学机械与能源工程系讲席教授赵天寿,副研究员韩美胜,副教授曾林团队提出了一种集成聚阴离子和层状氧化物的复合正极用于钠离子电池,实现了十万圈循环寿命,容量保持率达72.6%,为长寿命、低成本钠离子电池设计策略带来新思路。相关成果发表在国际能源顶尖期刊《能源与环境科学》上。