期刊-2025-03

科创中国·成果

2025年03月22日

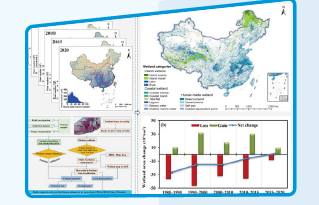

中科院揭示中国湿地40年景观时空变化特征

中国科学院东北地理与农业生态研究所研究员王宗明团队联合北京大学教授袁文平等,运用集成面向对象和分层决策树湿地遥感精准分类方法,分析了5.3万余景Landsat系列遥感影像,构建了30米空间分辨率的中国国家尺度湿地空间分布数据集。近期,相关研究成果在线发表在《科学通报》上。

研究发现,尽管湿地总面积变化相对较小,但不同类型湿地变化特征的时空异质性明显。中国自然湿地显著减少而人工湿地显著增加。人工湿地的大面积增加约抵消了自然湿地的损失,抵消量为1.56万km2;地表水体面积的增加量为1.40万km2,掩盖了沼泽湿地如内陆木本沼泽、内陆草本沼泽、滨海木本沼泽、滨海草本沼泽的剧烈损失特征。而具有重要生态系统功能的草本沼泽呈现持续损失的趋势,且40年间净损失了31%。

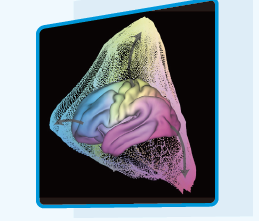

我国科学家揭示人类大脑皮层复杂布局

我国科近日,中国科学院自动化研究所科研人员揭示了人类大脑皮层连接拓扑结构与遗传特性的内在关系。该研究提出了一种假设:考虑到基因和连接在数目上存在差异,遗传编码与区域间连通性之间并非简单的一一对应关系,而是通过某种更高效的组织原则,使基因在大脑皮层上呈现特定的嵌入模式,从而指导白质纤维束在空间中的布线。研究通过对人类连接组学数据和遗传学数据的综合分析,发现了背腹轴、前后轴和内外轴三种主导的脑连接拓扑轴。这三个轴反映了皮层内连接的变化规律,且与胚胎期发育中的形态发生梯度和遗传梯度相关。

研究成果有助于研究大脑的功能分区以及遗传对大脑组织规律和功能的影响,并为探究大脑皮层的区域分化、功能整合和神经环路的形成提供新的理论框架。同时,可以为探索神经发育障碍和脑疾病的遗传机制提供新线索。相关研究成果发表在《神经科学杂志》上,并被专栏报道。

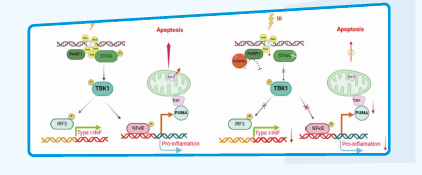

科学家研究破解细胞凋亡新机制

2月13日,中国科学院广州生物医药与健康研究院副研究员孙益嵘团队和美国加州大学洛杉矶分校科研人员合作,在《细胞死亡和分化》上发表研究论文,证实了干扰素基因刺激因子(STING)蛋白可以通过全新路径(PARP1-PAR-STING)促进细胞凋亡。

该团队通过体内和体外实验研究了STING如何响应DNA辐射损伤,发现了辐射导致的DNA损伤可以激活PARP1蛋白,诱导多聚核糖(PAR)过度合成,进而触发STING蛋白介导的细胞死亡。研究是对STING响应DNA损伤机制的全新认识,证明STING响应DNA损伤可不依赖于cGAMP而是直接与DNA损伤诱导的高浓度PAR相互作用,为抗辐射损伤提供全新思路。

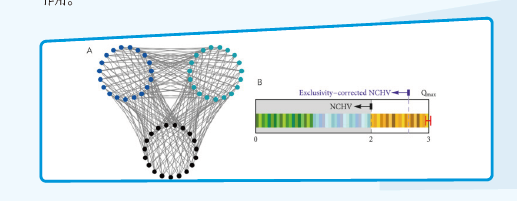

我国科学家观测到最强逻辑形式量子关联

中国科学技术大学郭光灿院士团队李传锋、许金时研究组与数学科学学院教授马杰等,发展了适于研究单体高维量子系统的可扩展光学体系,观测到最强的逻辑形式量子关联。该团队发展了适用于逻辑形式关联的图论方法,通过搜索图论常数,在37维空间中发现了仅使用三个条件概率组合的量子关联。同时,研究显示,条件概率组合的数量已无法进一步减少,证明这一结果是逻辑形式量子关联的极限。

相关研究成果发表在《科学进展》上。研究将为寻找更强的其他形式量子关联提供重要线索。同时,实验观测到的量子关联有望在量子计算和量子通信领域发挥重要作用。

特殊“织物”助力海水高效持续蒸发

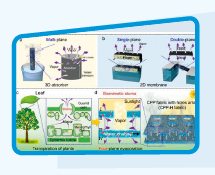

东华大学先进纤维材料全国重点实验室、材料科学与工程学院研究员陈志钢团队设计了一种新型仿生光热织物,实现了海水高效持续蒸发,为二维柔性光热膜的大规模设计和太阳能驱动海水淡化工业化应用开辟了新视角,为可持续解决全球淡水资源危机提供助力。

受树叶结构和蒸腾作用启发,研究团队以商用聚酯(PET)单根纤维为原料,通过编织技术将其构筑为呈典型三层结构的二维PET织物,并进一步修饰获得了类树叶结构的光热织物(CPP-H)。实验结果显示,CPP-H织物的太阳光吸收率显著提升至96.1%,展现出低热损失和优异的光热转换性能,同时降低了蒸发焓、提升了蒸发效率。相关研究成果发表于《先进材料》。

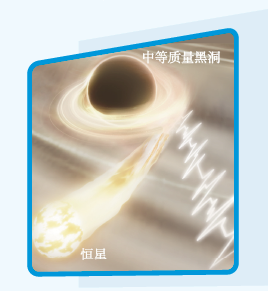

我国科学家首次探测到中等质量黑洞吞噬恒星的“心跳”

近日,安徽师范大学教授舒新文研究团队与合作者发现了中等质量黑洞吞噬恒星发出的X射线准周期振荡信号,类似于黑洞的“心跳”。这是天体物理学家首次发现该类现象,为宇宙中存在中等质量黑洞提供了关键证据。

此次工作中,舒新文研究团队锁定了一例特殊的中等质量黑洞潮汐瓦解恒星事件候选体,通过分析相关观测数据,在其X射线辐射中探测到频率约为0.012赫兹的准周期性振荡信号。

好比不同体重不同年龄人的心律不同,不同质量的黑洞“心律”也不一样。研究团队根据“心律”,还甄别出了该黑洞的质量类似于人类青少年时期应有的体重(不同于幼年或成年),填补了描绘黑洞家族成长和进化史的关键缺环。该研究成果发表于《自然-天文学》。