期刊-2025-01

年度 未来视点

2025年01月25日

2024年6月,我国科学家在电子皮肤领域取得突破性进展,成功研制出全球首款具有仿生三维架构的电子皮肤系统。该系统能在物理层面同步解码和感知压力、摩擦力和应变三种力学信号,对压力位置的感知分辨率达到约0.1毫米,近乎真实皮肤水平。

作为柔性传感器领域的创新技术,电子皮肤模仿人体皮肤特性,赋予载体触觉、压力、温度等多种感应能力。以往电子皮肤虽能模拟部分人类皮肤感知功能,但通常仅能测量单一或几种机械信号,无法实现多种信号的同步解耦感知。而我国此次研发的仿生三维架构电子皮肤,成功突破了这一局限,实现了从物理层面解耦测量压力、剪切力和应变等多种机械信号,使电子皮肤的感知能力更接近真实皮肤。这一成果不仅标志着我国在电子皮肤技术上的重大进步,也为电子皮肤技术的未来发展开辟了新路径。

在医疗健康领域,电子皮肤的应用将更为广泛。它可以被用于制作更加智能、精准的医疗器械,用于监测患者的生理参数,如心率、血压等,为医疗诊断和治疗提供更加准确的数据支持。

在人工智能领域,电子皮肤的应用将推动机器人向更加智能化、人性化方向发展。借助电子皮肤,机器人能更灵敏地感知外界环境,实现精准操作与控制。尤其是在人形机器人领域,电子皮肤将赋予机器人真实皮肤般的触感,极大提升人机交互体验。随着人形机器人量产和基本功能成熟,电子皮肤的需求量将持续上升,成为人形机器人开发的关键部分。

此外,电子皮肤在消费电子、汽车等领域也展现出广阔应用前景。在消费电子领域,电子皮肤可用于制作更智能、灵敏的触控屏幕和传感器,优化用户体验;在汽车领域,电子皮肤可用于打造更安全、智能的车身传感器和控制系统,提升行车安全性和舒适性。未来,随着电子皮肤技术应用场景的不断拓展,将为人们的生活带来更多便利与乐趣。

光子芯片,是新一代信息技术的核心,能满足新一轮科技革命中人工智能、物联网、云计算、生物医药等领域,对传输、计算、存储、显示的技术需求,已成为经济增长新动能,全球竞速的产业高地。

在未来的科技蓝图中,光子芯片无疑将扮演重要角色。作为一种革命性的技术突破,光子芯片的出现,是对传统电子芯片的一次根本性挑战。

相比传统的电子芯片,光子芯片的核心优势在于其超高速、低功耗以及出色的并行处理能力。在未来的数据中心、超级计算机乃至个人电子设备中,光子芯片将能够处理更复杂、更庞大的数据集,实现即时响应与高效决策。这不仅意味着人工智能、大数据分析等前沿科技将迎来前所未有的发展契机,也为虚拟现实、增强现实等沉浸式体验技术提供了强大的算力支持。

光子芯片在通信领域的应用同样令人瞩目。随着5G乃至6G时代的到来,对数据传输速率和容量的需求急剧增加。光子芯片凭借高速、低延迟的特性,将成为构建未来高速通信网络的关键基石,推动物联网、智慧城市等概念的全面落地,实现万物互联的美好愿景。

光子芯片的环保特性也是其备受推崇的原因之一。相较于电子芯片,光子芯片在运行过程中产生的热量更少,能耗更低,这对于应对全球气候变化、推动绿色可持续发展具有重要意义。

展望未来,随着材料科学、纳米技术和光子学研究的不断深入,光子芯片的性能将进一步优化,成本逐渐降低,应用范围也将不断拓展。在不远的将来,光子芯片将深度融入人们生活的方方面面,从智能家居到自动驾驶,从远程医疗到精准农业,它将作为未来信息技术的核心驱动力,开启一个充满无限可能的新时代。

情感AI,或称情感计算(Affective Computing),是时下人工智能领域的一个热门话题。它指的是通过计算机技术识别、理解、模拟和响应人类情感的一种新兴技术。这项技术涉及计算机科学、心理学、认知科学和神经科学等多个学科领域的交叉,为人机交互的创新提供了巨大的潜力,是人与技术关系发展的下一个前沿领域。从未来的视角来看,情感AI的发展将深刻影响人们的生活。

在未来,情感AI在情感识别方面将取得重大突破。通过不断学习和分析大量的情感数据,包括语言表达、面部表情、肢体动作等,AI将更加准确地识别人们的情绪状态。例如,当你感到快乐时,情感AI会与你一同分享喜悦,用欢快的语言和你互动;当你陷入悲伤时,它会温柔地安慰你,给予你鼓励和支持。这种深度的情感理解将使AI成为人类真正的知心伙伴,能够在人们最需要的时候给予恰当的回应。

随着技术的进步,情感AI的个性化定制也将达到新的高度。每个人对于情感陪伴的需求都是独特的,未来的AI可以根据每个人的个性、兴趣爱好、生活习惯等进行全方位的定制。无论是喜欢幽默风趣的陪伴,还是渴望温柔细腻的关怀,AI都能满足你的需求,成为专属于你的情感伴侣。此外,AI在跨时空陪伴方面也将发挥巨大作用。无论你身处何地,无论距离有多远,AI都能时刻陪伴在身边,为远离家人和朋友的人填补内心的孤独感。

现阶段,虽然情感AI的发展仍旧面临技术实现、道德伦理等诸多方面的挑战,但它的未来仍然值得期待。随着技术的不断进步,情感AI将在医疗、教育、养老等多个领域发挥作用。它将会与智能计算相融合,推动人机交互的变革。

当前,我国已经建成全球最大、最先进的5G网络,开启了万物互联时代,有力推进了社会生活、生产治理的数字化升级。作为支持“沉浸式通信(超高速率)、大规模通信(超大连接)、超高可靠/超低时延、天地一体、通感一体、通智一体”的下一代移动信息通信技术,6G研发已经在全球展开。

2024年12月11日,中国工程院外籍院士、英国皇家工程院院士王江舟在2024数据产业大会上深度解析了6G的未来愿景、创新应用场景及发展趋势,指出物理世界与数字世界融合应深入工业、行业而非普通消费者领域。

可以想见,在即将到来的6G时代,移动网络将实现多人远程实时交互,相隔几千米的两个人可以面对面交流,这将极大地改变沉浸式体验,使协同办公、远程教育、交互式应用和社交成为现实。在医疗领域,数字孪生人可以模拟人类的行为和思维,实现与真实人类的交流互动,数字孪生技术可以创建人体模型用于器官检测,然后再通过数字人提高医疗的效率和重要性。

中国通信标准化协会理事长闻库则在2024全球6G发展大会上指出,AI将会是6G发展底色,成为创新的关键增量,6G终端将以人为中心,提供智能化信息服务,6G既要追求技术性能跃升,更要关注技术性价比,需要开发出满足市场需求的6G。

眼下,尽管6G技术仍处于探索阶段,但随着第三代伙伴计划(3GPP)标准化工作逐步启动,6G将加速发展。预计2025-2026年,6G技术将从多种可能性研究阶段向实用化收敛,3GPP和各个公司将共同确定哪些是真正实用的6G技术。从应用场景来看,低空经济被认为是6G的一个典型应用场景。从5G到5G-A,再到6G,产业界一直在积极探索低空经济市场。

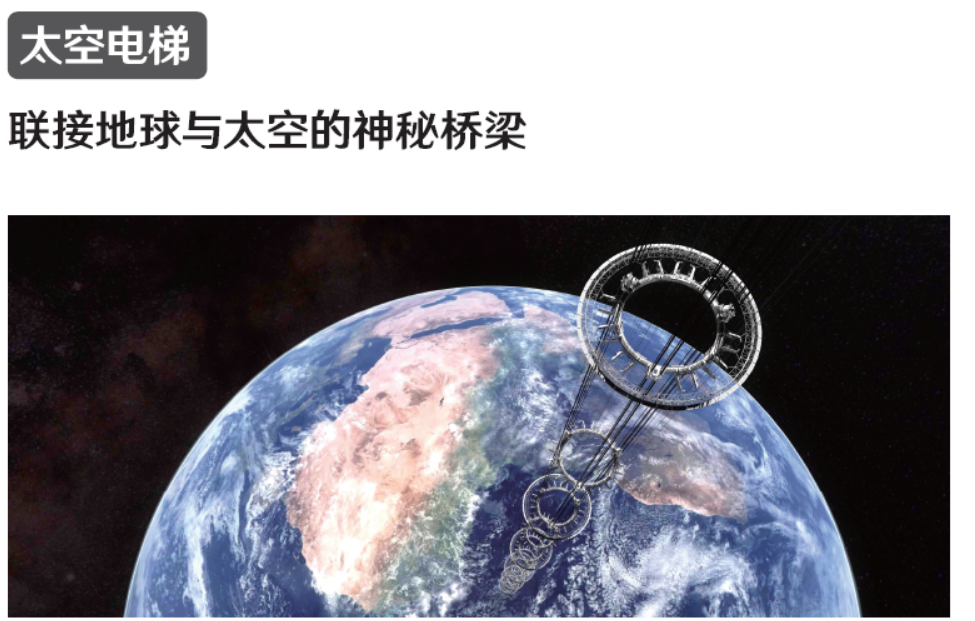

中国工程院院士、国际宇航科学院院士、中国探月工程总设计吴伟仁在2024世界科技与发展论坛开幕式上发表主题演讲,在面向未来的人类太空科技发展环节,提到“研制太空电梯,实现天地往返新方式;开发太空旅行,构建太空经济新业态”的构想,引起参会嘉宾的广泛兴趣。

2012年,日本建筑公司大林组提出建造太空电梯的具体方案:在赤道海面上建立“地球港”基地,通过碳纳米管材料制成的线缆,连接位于不同轨道高度的太空设施。其建设方法为:首先,在高度300公里处组装建造太空电梯用的宇宙飞船,然后将宇宙飞船移动到地球静止轨道,从宇宙飞船向下释放碳纳米管线缆,与地面连接并固定,之后在线缆上安装升降机。升降机在地面和太空之间穿梭运输材料,建设空间站等设施。设定目标2025年开工,2050年完成。

2022年,国际太空电梯联盟主席、国际宇航科学院院士彼得·斯旺也在空间技术和平利用(健康)国际研讨会上提出,未来人类建设火星村、月球村,需要发射大量物资到太空,星际旅行也备受期待,太空电梯非常具有商业竞争力;并且随着缆绳加长、轿厢攀爬速度加快,预计8天可到达地球同步轨道,14天可到达月球。

但是,太空电梯的线缆并非将多根碳纳米管组合以增加强度,而是需要制作长度达到9.6万公里、分子与分子之间相连的单根碳纳米管。相关负责人在2024年6月举行的东京国际信息技术展览会上透露,目前只能制造出不到1厘米符合相关要求的碳纳米管,离开工建设仍有距离。尽管面临诸多困难,太空电梯仍不失为伟大的科学探索。正如俄罗斯科学家康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基所说:“地球是人类的摇篮,但人类不可能永远被束缚在摇篮里。”