期刊-2024-12

科创中国·成果

2024年12月16日

国际首次!我国提出遥感多维数据格式

中国科学院空天信息创新研究院(以下简称“空天院”)研究员张立福承担的国家自然科学基金重点项目“多维时空谱遥感数据综合与表征关键理论与方法研究”取得重要成果,在国际上首次提出了多维数据格式MDD,并获授权PCT发明专利。

该团队十余年来潜心研究,在国际上首次提出多维时空谱遥感数据一体化组织的概念,形成了系列多维数据融合算法,构建了多维遥感数据综合与表征的理论和技术体系,攻克了基于多维格式的时空谱数据组织、高效时-空-谱信息融合等多项关键技术,实现时空谱一体化数据的表征、组织、可视化及信息提取,发表多维数据组织格式,填补了国内在数据组织方面研究的原创性空白,弥补了国际上在该领域研究的不足。

目前,该团队牵头编写的团体标准《遥感时空谱多维数据格式》被中国地理信息产业协会批准发布实施,成为国家对地观测科学数据中心、全球变化数据出版系统认可数据格式;研发了国际首个“遥感多维数据格式互操作分析软件系统”,在全球变化数据出版系统出版,被中国地理学会评为全球变化数据科学与技术重大发现与发明奖成果。

新方法助力跨能量尺度原子核结构研究

中国科学院院士、复旦大学教授马余刚团队和纽约州立大学石溪分校教授贾江涌团队合作,在RHIC-STAR国际合作组,首次基于高能重离子碰撞方法成像原子核结构并取得重要突破。相关研究发表于《自然》。研究团队表示,该研究有助于探讨核合成、核裂变及无中微子双贝塔衰变等重大基础科学问题,推动高能重离子碰撞、低能核物理和核天体物理交叉领域的发展,并深化人们对夸克胶子等离子体初态几何、原子核基本性质和宇宙元素起源等基本科学问题的理解,还为约束和改进核理论模型及其计算精度提供重要参考。论文中使用的研究方法后续可应用于欧洲核子中心LHC、下一代核物理大科学装置-美国电子离子对撞机EIC、我国强流重离子加速器装置HIAF等大科学装置的相关研究,有助于继续拓宽跨能量尺度原子核物理的前沿交叉。

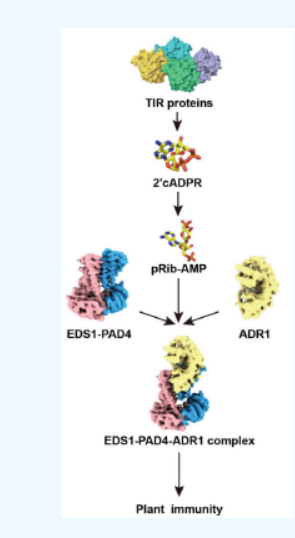

发现植物免疫激活新机制

国际权威学术期刊《科学》(Science)以“背靠背”形式在线发布了中国科学院分子植物科学卓越创新中心不同团队的两项重要科研成果。

中国科学院分子植物科学卓越创新中心何祖华团队、张余团队,复旦大学高明君团队以及浙江大学邓一文团队合作完成了题为“A canonical protein complex controls immune homeostasis and multipathogen resistance(一个经典的蛋白复合体调控免疫稳态与多病原菌抗性)”的研究成果。

另一篇题为“Activation of a helper NLR by plant and bacterial TIR immune signaling(植物和细菌的免疫信号介导植物细胞内免疫受体的激活)”的研究成果来自分子植物卓越中心万里团队。

这两项研究成果共同揭示了一个在不同植物中保守的由小分子pRib-AMP和蛋白复合体EPA介导的免疫激活新机制,为植物病害防控提供了新型“生物农药”靶标,对促进我国农业绿色可持续发展,维护生态环境,保障粮食安全具有重要意义。

人工智能加速葡萄育种,效率提高400%

《自然·遗传学(Nature Genetics)》在线发表了中国农业科学院深圳农业基因组研究所(岭南现代农业科学与技术广东省实验室深圳分中心)周永锋团队利用人工智能进行葡萄育种的最新研究成果。该研究将大幅缩短葡萄育种周

期,且对葡萄农艺性状的预测准确度高达85%。相比传统方法,育种效率可提高400%。该研究有望实现葡萄的精准设计育种,加速葡萄品种创新,并为其他多年生作物育种提供方法参考。

在这项研究中,周永锋团队引入了机器学习算法,通过构建预测模型,根据评分进行早期个体的农艺性状预测和选择,从而指导、优化育种策略。

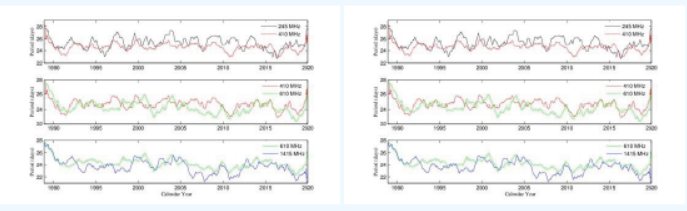

太阳日冕自转新规律揭示

中国科学院云南天文台研究人员近期在日冕径向较差自转研究方面取得了新突破,这对弄清日冕自转随高度变化的规律性及其时间演化方面具有重要意义。相关论文发表在《天体物理学杂志》上。

研究结果显示,在过去30年里,245兆赫至8800兆赫频率范围内的太阳射电流量自转速率,随频率增加而增加,从而证实了太阳日冕存在径向较差自转。此外,从日冕底层到大约1.3个太阳半径的不同高度上的日冕自转,随着太阳活动周期的推进展现出复杂的变化,但自转速率总是随着高度的增加而逐渐变慢。

这一发现,为人们更好地理解太阳日冕自转及其随高度变化的规律性提供了新视角,也为进一步研究太阳活动和太阳物理学提供了重要基础。

飞秒激光制备无涂层持久超疏水表面研究获进展

金属表面超疏水在自清洁、防腐、减阻和防冰等领域具有潜在的应用价值。中国科学院长春光学精密机械与物理研究所杨建军团队提出了飞秒激光元素掺杂微纳结构与循环低温退火相结合的研究方法,在金属铝合金表面构建了以次晶相态为主导的仿生蚁穴状结构,实现了高效稳定的自启动超疏水效果。该团队与中国科学院金属研究所马会团队合作,运用从头计算方法,从理论层面进一步验证了次晶相态形成对于材料表面能降低和化学稳定性提升的贡献。

上述研究解决了金属表面极端拒水性持久保持难题,并为基于原子尺度调控的高性能材料表面设计与开发提供了新的研究思路。相关研究成果以Durable Organic Coating-Free Superhydrophobic Metal Surface by Paracrystalline State Formation为题,发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。