2021年1月28日,中国科学院院士王绶琯逝世,享年98岁。谨以此文悼念,愿天堂没有病痛,愿那里依旧有您热爱的星辰。

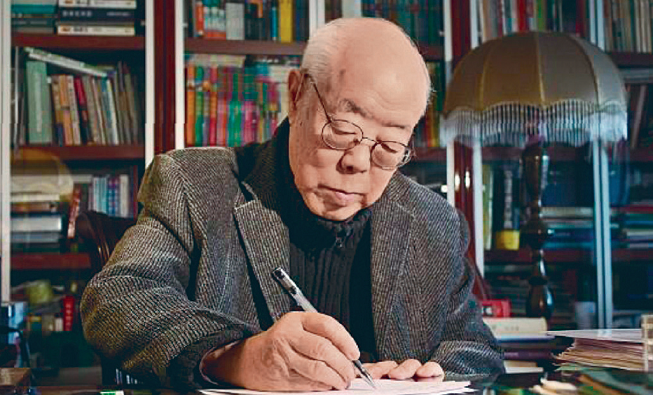

王绶琯一生之中的美誉有许多,著名天文学家、科学教育家、中国射电天文学开创者、中国现代天体物理事业的奠基者之一、中国科学院国家天文台研究员……他这一生对于天文学的贡献不胜枚举,用来形容他的美好词汇也有千千万万,但此刻,千言万语却再也唤不出这位和蔼的科学老人。

痴迷于天文学的青年

时也命也。天文是爱好,也是使命。

本来是一个造船人,却忠于内心,成为了一个天文学家。

1936年,13岁的王绶琯考入了马尾海军学校学习航海,由于眼睛近视,无法继续升为军官,于是转而成为了一名造船工程师,毕业以后来到英国继续学习,却在异国他乡与天文结缘。王绶琯在英国进修期间就读于皇家海军学院,与著名的格林尼治天文台只隔了一堵墙,这让对自然科学充满浓厚兴趣的他兴奋不已,在进修之余,他也顺势自学起了天文学。

在知识的不断汲取中,王绶琯对于天文学的热爱越来越强烈,1949年,在一位挚友的鼓励下,他决心放弃造船业,全身心投入到天文学的世界之中。他直接写信向当时的伦敦大学天文台台长格里高利请教。很快,格里高利就接纳了他,于是王绶琯在伦敦大学天文台开启了天文学之旅。

1953年,30岁的王绶琯抱着一腔爱国热情回到祖国。此时国内在天文学领域平平无奇,仅仅保留了革命时期留下的几个天文台,几乎一切都要开始重建。在张钰哲、李珩、陈遵妫三位前辈的带领之下,王绶琯来到了南京的紫金山天文台工作,就此踏上了中国现代天体物理学研究的漫漫长路。

1955年,中国科学院接到国家下达的任务——授时,也就是时间信号。这项任务归属于天文馆,时任台长的张钰哲就找到了王绶琯,王绶琯毫不犹豫的接下了任务,将工作重心从“天体物理”转向了“天体测量”,与几位志同道合的同仁一起投入测量工作中。其实王绶琯并没有做过测量工作,或者说当时谁也没有做过天体测量工作,但还是横下一条心开始测试研究。

一个国家没有地图,资源就无法开发,国家建设必然受阻,更无法抵抗外国侵略。测绘地图要靠测天上的星星来判断地上个个地方的相对位置,想要画出全国地图,就需要有个精准时间,不论是在西藏还是在上海,不同地方要精确到百分之一秒。在现在看来,这就是小菜一碟,但依照当时的技术条件,根本做不到如此精准的测量。虽然许多发达国家已经做出成果,但是他们不愿意分享给中国,所以我们只能靠自己来解决问题。

王绶琯谦逊地诉说着:“以前我那么痴迷天文物理,在接到任务之后倒是很受感动。当时所有人都在搞建设,真是国家说什么就去做什么。当时新中国百废待兴,什么都是从0开始,哪怕你只做到了0.1,实际上都是增加了无数倍。所以,我就来做这个0.1吧,其实我也没有什么功劳,后来的三四五六都是别人做的了,我就做了这一点事。这个工作进展还是很顺利的,差不多用了两年就解决了这个问题。”

天文学,博大精深,王绶琯对于天文的探索却未止步于测量。上世纪五十年代,射电天文作为一个新型的学科,深受天文学界欢迎。1958年,苏联射电天文学团队到海南岛观测日环食,与中方组成了中苏联合观测队,中国科学院副院长吴有训决定以此为契机,引进射电天文技术,派出陈芳允与王绶琯,建立起中国自己的射电天文研究队伍。当时苏联专家十分友好,中方团队得到了苏方队长莫尔强诺夫的积极配合,海南岛的日食观测也比较顺利的完成了,从此王绶琯开始搞起了射电天文。

LAMOST之旅

天文又叫作观测的科学。看不见的东西无从研究,只有看到它才能了解它,要想看到天上的星星,就得有望远镜,而且这个望远镜要越大越好。

新中国成立之初,直径60厘米的望远镜算是很大的了,“大跃进”的时候,做出了一个2米的望远镜,在世界上也算不小的,技术也逐渐成型,组建出了一支队伍。那么接下来要做什么?当时的青年学者,如今的中国科学院院士苏定强、陈建生此时找到了王绶琯来求助,共同商讨我国天文学的未来规划。随后,王绶琯在学会中组织了一个天文委员会来计划此事,最终将目标定在配置多根光学纤维(简称“多光纤”)的“大天区面积大规模光谱”的开拓上。

20世纪末,天文光谱测量技术的效率一直很低,这让天文学界的研究者比以往任何时候都更加感到了天文光谱测量已成为学科发展的“瓶颈”。一个先天性的原因是因为经过分光之后探测器上的光流量减少,而一个技术性的原因则是因为一架望远镜在同一个时间只能观测一个天体的光谱,这不同于成像观测,一张照片可以同时记录下成千上万个目标。长期以来,这样的矛盾只能靠制造更多、更大的望远镜来缓和,但治标不治本,问题依旧没得到解决。

解决光谱测量的低效率,首先要寻找能够同时测量多个天文目标光谱的途径,光学纤维技术的成熟为此提供了一个条件。美、英两国的几个天文单位不失时机,率先开展了用多根光学纤维(多光纤)将望远镜视场上多个天体的像引到同一个光谱仪同时进行观测的试验。不过,要做到这一点,还必须同时克服另一道难关,即望远镜的性能必须满足既“深”又“广”的观测要求。深,要求望远镜有足够大的口径,用以测到足够暗和足够远、足够多的天文目标;广,要求望远 镜有足够宽的视场,用以适应大片天区中各类样本的空间分布,也就是说,要设计出一种兼备有大口径和大视场的天文望远镜,而这,恰恰正是多年来天文学研究中经过许多尝试而未能解决的难题!

对于王绶琯带领的团队来说,这一形势是一个巨大的机遇,目标也变得清晰,“大规模天文光学光谱测量”这一“学科瓶颈”的疏通,集中到解决天文光学上的一个难题,即设计出一种“大口径与大视场兼备”的天文望远镜,这在当时国际上是天文学前沿研究工作。王绶琯清晰的认识到要解决这个问题,主要依靠的是设备原理和技术方法的创新,而不是“财大气粗”的设备规模和技术难度的扩展。王绶琯带领团队先后经过多次学术讨论,三易蓝图,1994 年终于把方案确定为“大天区面积多目标光纤光谱望远镜”,简称LAMOST。

2009年,LAMOST成果通过国家验收鉴定,确定了其性能居世界天文望远镜中高光谱获得率之首。

反躬自问,成为“科学启明星”

作为一名“追星族”,星斗对于王绶琯有着独特的意义。1993年,紫金山天文台将第3171号小行星命名为“王绶琯星”,以表彰他对祖国天文研究做出的贡献。

退下科研一线后,他又心系着中国科学的未来。王绶琯对于人才培养、科学教育和提高青少年科学素养十分重视,他创办了“北京青少年科技俱乐部”,为科技人才早期发现和培养做出了新贡献。作为“为明日杰出科学家创造机遇”的领路人,他被后辈们亲切的称为“科学启明星”。

在人类为即将到来的21世纪谋划蓝图时,王绶琯则在思考一个萦绕脑际良久的问题:“当我们回顾这许多年里,在青少年科技活动中曾经留下印象的一张张朝气蓬勃的面孔,一个个人们曾经殷殷期许的将来的国之栋梁时,我们不免问道,其中许多当年的‘将来’已经变成今日的‘现在’,而当年寄予厚望的少年们,现在你们都在哪里?你们中间有多少人找到了并且走上了科学的道路?又有多少人已经在祖国的科学建设中找到了自己的位置?”

耄耋之年的王绶琯,曾真诚地坦露他的思虑与心声:“作为前辈的我们这一代人,反躬自问,是否也有失职之处?如果关心多一点,主动多一点,这种状态会不会有所改变?”

王绶琯曾系统地研究过“科学成就的年龄规律”。他发现科学史上有个现象带有规律性,即杰出科学家的首次创造高峰,一般出现在30岁之前,如牛顿23岁发现万有引力;爱因斯坦26岁发表狭义相对论;达尔文22岁至27岁环球考察;李政道、杨振宁30岁时发现宇称不守恒定律;沃森和克里克25岁时一道提出DNA双螺旋结构……上世纪100年里诺贝尔物理学奖的获得者中,大概30%的人是因30岁以前的工作而获奖,他们以及很多杰出科学家都是在25岁至26岁左右进入创造的高峰期,他将此现象称为“科学成就的年龄规律”,认为这个“年龄规律”,应该是科学人才早期培养的客观依据。

千里马常有,而伯乐不常有。王绶琯想要为千千万万的青少年创造机会,为此,已然75岁高龄的王绶琯提笔致函几十位院士和专家,希望一同呼吁“开展北京青少年科技俱乐部活动”,为有志于科学的优秀高中生组织“科研实践”活动,让他们置身科学气氛浓厚的环境,使他们能在需要开扩眼界、寻求方向的时候得到引导;在他们的科学青春之始,及时得到良师益友的熏陶;接触机遇,理解机遇,包括振兴祖国科学事业所面临的种种机遇。

他的倡议,很快得到了钱学森在内的61位院士科学家的积极支持,联名发出了《关于开展首都青少年科技俱乐部的倡议》。

在王绶琯看来,俱乐部的活动是一场联合首都中学和科研部门共同进行的“为明日的杰出科学家创造成才机遇”的实验,是科普+教育的一个“前沿课题”。他还将这一实验看作中国科协倡导的“大手拉小手”活动的一个新尝试。他说,“大手”在这里是以国家级科研院所为主体的前沿科学社会,“小手”则专指有志于科学的优秀高中学生。

如今,俱乐部的“小手”们果然如王绶琯所愿,一批“二代科学家”已经涌现——迄今30个基地学校3000多名学生会员参加过“科研实践”训练,其中一批30多岁的往届会员已成长为国际科学前沿研究项目领军人物,有些在国外建立起独立的科研实验室,有3人入选我国国家级人才计划,在中科院的科研院所等单位领衔科研团队;他们中还有的成长为高性能集成电路芯片设计领域知名专家;有的作为计算机视觉和认知科学专家,为国内首次推出无人驾驶卡车方案的独角兽企业创始人;有的是国际生物物理青年物理科学家奖获得者,入选福布斯杂志亚洲30岁以下杰出人才榜、《麻省理工科技评论》35岁以下中国科技青年榜……

江山代有才人出,各领风骚数百年,当今世界正在经历百年未有之大变局。各国综合国力的竞争,归根结底是人才的竞争。回眸22年前王绶琯创建北京青少年科技俱乐部,开启科技英才早期发现并为其创造成才机遇的探索与实践,其战略科学家的前瞻性及其创建俱乐部的现实意义与深远意义,在世界重大变局下更加凸显。

挨过了北京寒冷的冬天,却还未等到春暖花开,王绶琯就安详地离开了,一定是那星星太遥远,老人家背上行囊去寻找他们了。

本文已公开发表在《科技创新与品牌》杂志 2021年第02期